在影片的结尾,赵小勇终于回到自己的老家,为家中敬重的长者绘制肖像,他在大芬村的工作室也出现在画作中,以纪念过去这一段为生存和艺术挥汗打拼的岁月。

柳莺

位于深圳龙岗区的大芬村,原本只是一个不起眼的小村落。随着深圳经济特区的设立,从事名画仿制生意的香港商人为了用最低的成本满足来自西方数量巨大的订单,转而来到内地寻找、培养画工。稍有绘画天赋的农民工,被聚集在城市边陲地带,拿起画笔和调色板,开始在帆布上与一个他们不曾熟悉的世界打起了交道。在深圳扎根立足后,这些初代画工从老家呼朋唤友,大芬村作为艺术村落,也从那时开始渐具规模。目前,这里聚集着成千上万个小型画廊、绘画工作室,甚至油画作坊,而纪录片《中国梵高》的故事,正是从大芬村第一代画工赵小勇与周永久的个例开始的。

导演余海波上世纪80年代末从武汉大学摄影专业毕业后,便在报社从事摄影工作,同时在深圳大学兼任客座教授。影片的另一位导演余天琦则是他的女儿,海外电影学博士学成归来。两人敏感地注意到了大芬村兴盛的特殊历史背景,随着接触到的有趣个案渐渐增多,两人萌生了拍摄一部纪录片的想法。《中国梵高》的全球首映恰逢去年阿姆斯特丹纪录片电影节(IDFA),这部追随梵高足迹的影片在荷兰获得了热烈的反响。今年,影片又在北京国际电影节纪录片单元获得最佳中外合拍长片,得到国内观众的首肯。最近的西宁FIRST青年电影展上,赵小勇和他的画工师友们又再次与中国观众见面,带领大家走进大芬村这个独特的艺术村落。

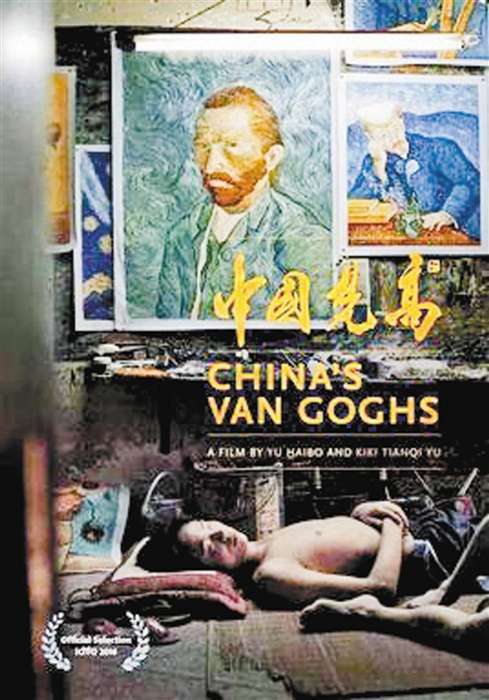

影片始于对大芬村油画作坊的全景式描绘,一幅幅梵高脍炙人口的作品被整齐地悬挂在逼仄的工作室中,打着赤膊的男人们流着汗、叼着烟穿梭其下。他们中有些人提着画笔专注地对眼前的画作进行着色彩的打磨,有的则忙着整理成品,将其打包装箱……这里是高雅艺术的创作场所,同时又带有流水线般强烈的重复感,而贯穿影片的主题也正是围绕着“艺术创造/机械生产”这一对矛盾展开,继而讨论画工身份认同的撕裂,反思大芬村在机械复制时代的命运,及“中国制造”在全球艺术市场中的处境。

影片透过赵小勇和周永久两个极具代表性的个例,描绘了这个世界最大的油画复制工厂的真实样貌。作为白手起家的农民画工,两人皆从事梵高作品的临摹,只因这位闻名遐迩的荷兰大师,在全世界拥有最广泛的知名度,欧洲的客户也多指定需要《星空》、《咖啡馆》等名画。追随梵高二十余年,赵小勇一边被大师在籍籍无名中坚持创作的精神所感动,一边又发出生不逢时的喟叹。去阿姆斯特丹看一看梵高的真迹,祭拜一下梵高墓地,成为他最大的心愿。

然而,前往阿姆斯特丹的朝圣并非一帆风顺,随着赵小勇西进的步伐,大芬村画工身份的尴尬暴露得越发明显。在梵高博物馆附近,赵小勇见到了他长期以来合作的欧洲客户——一位纪念品商店老板。曾经天真地以为自己的画作摆在欧洲画廊里售卖的赵小勇脸上露出了茫然的表情。在熙熙攘攘的纪念品商店里,他开价900元人民币的临摹画作,被卖到了十倍的价格,所有的利润自然流入了欧洲老板的荷包。全球化贸易的不平等在艺术领域仍旧通行,赵小勇虽然不是滋味,却也无力改变自己处于“食物链”最底端的命运。赵小勇在阿姆斯特丹遇到的第二重震撼来源于直面梵高真迹时的“顿悟”——原来自己在大师身边用功二十年,功力却仍旧不及大师随手挥就的草稿。究其原因,技术再精湛的画工,终究是仿制和临摹的学徒,而创造力的匮乏,让他们无论如何都无法迈入艺术家的殿堂。影片在近距离拍摄中捕捉到主人公执着艺术的动人瞬间,深圳和阿姆斯特丹,陋室和星空,生活和艺术两相碰撞产生的并不是火花,而是中西市场的落差与不得志的寡欢。

回到大芬村后的赵小勇郁闷了很长一段时间,甚至和好友周永久坦露心迹,怀疑自己当初的选择。而后者则鼓励他从自己的生活出发,开始创作原创油画。在影片动人的结尾中,赵小勇终于回到自己的老家,为家中敬重的长者绘制肖像,他在大芬村的工作室也出现在画作中,以纪念过去这一段为生存和艺术挥汗打拼的岁月。不过,一个不容否认的事实是,即便创作的欲望再强烈,这些大芬村的画工们在短时间内还不能摆脱“临摹画供应商”的身份,毕竟这是他们生计的保障。《中国梵高》揭示出的这个现实在结尾的群像式呈现中进一步得到强化,银幕上缓缓出现的照片向观众诉说大芬村画工群体的庞大程度。他们中有多少人会撕掉自己身上临摹者的标签,向艺术家甚至大师的目标迈进,我们不得而知。(编辑 李二民)

21世纪经济报道及其客户端所刊载内容的知识产权均属广东二十一世纪环球经济报社所有。未经书面授权,任何人不得以任何方式使用。详情或获取授权信息请点击此处。

分享成功

分享成功