摄影报道丨正在消失的中东铁路沿线

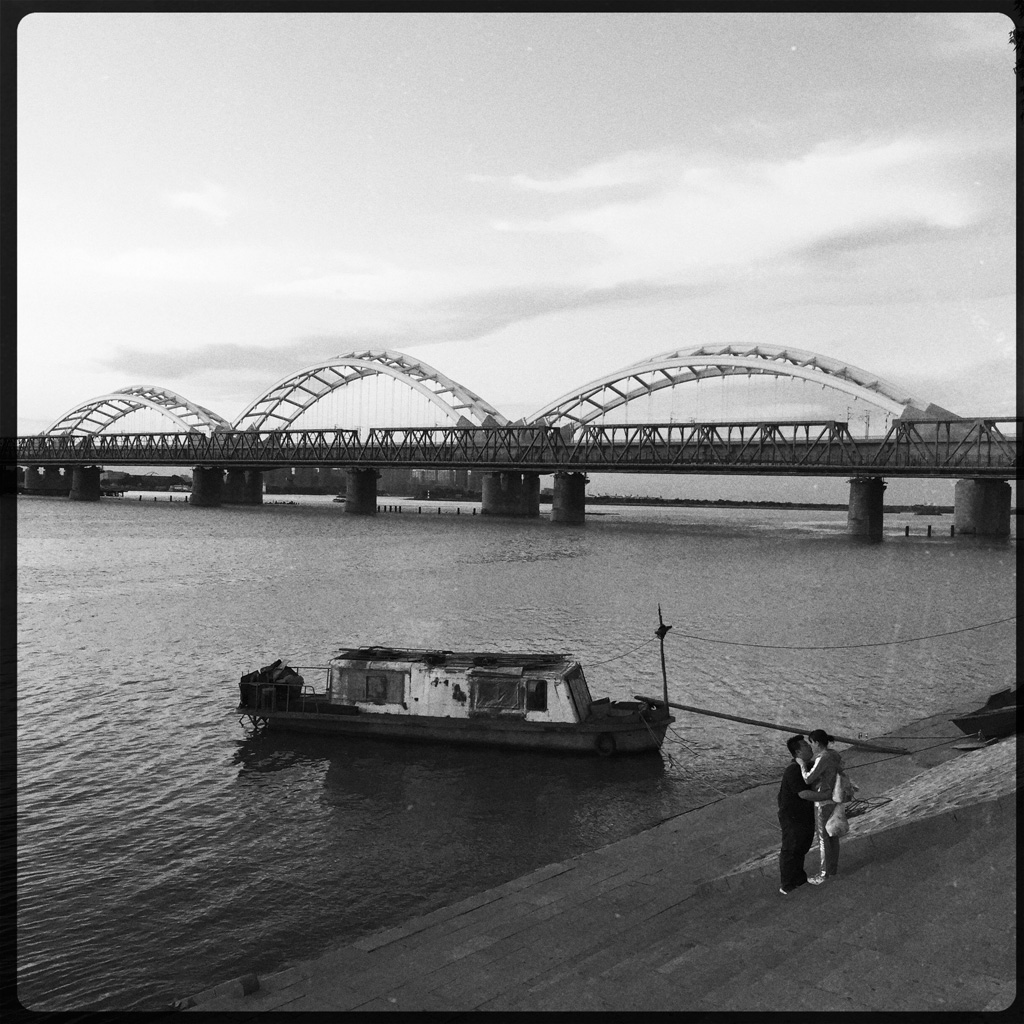

哈尔滨松花江大桥是松花江上最早的铁路大桥,中东铁路咽喉要道。1900年5月16日动工,1903年7月14日正式通车。2014年4月20日 ,百岁“老江桥”封闭暂停使用,哈齐高铁投入运营而启用相邻的新江桥,宣告一个时代的退役。

3月26日,日本连接新函馆北斗站和新青森站约149公里的北海道新干线正式开通,实现了南北贯通,至此日本新干线全长延伸至2765公里,沿线很多地方都举行了高调的纪念活动,期盼新干线开通能给广大的北海道地区带来新的经济活力。

也是这一天,北海道石北线旧白泷站的唯一乘客高中女生原田华奈参加毕业式最后一次从该站乘车前往学校。26日后将改为新的时刻表,随着原田的毕业,旧白泷站将关闭。1947年投入使用的车站将落下帷幕。当天当地许多民众自发前往告别,挂出“69年间非常感谢”的横幅。

在热衷追逐速度的中国,也进行着一场速度之战,截止2014年,中国高速铁路总里程达11028公里。在热衷追逐速度的同时,它也更喜欢抛弃。修筑于1897年的百年沧桑“中东铁路”,正被时间和速度双重抛弃。随着牡丹江至绥芬河高铁的正式开通,沿途小站留去命运未卜。

中东铁路并不在中东。

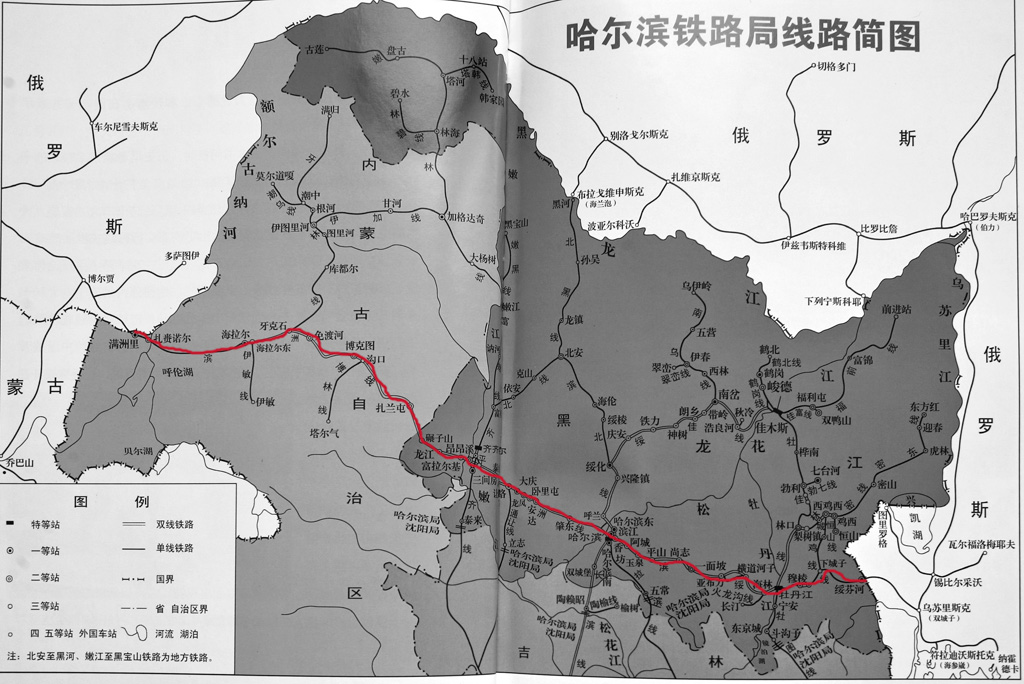

中东铁路是满洲里到绥芬河之间的一段铁路,是滨洲线(哈尔滨-满洲里)滨绥线(哈尔滨-绥芬河)铁路的历史称谓。

史料中对“中东铁路”的定义是,沙俄为了掠夺和侵略中国,控制远东而在中国修筑的一条铁路。“中东铁路”是“中国东清铁路”的简称,是1896年沙皇俄国与清政府签订的《中俄密约》的产物。民国后改称“中国东省铁路”,简称“中东铁路”。

中东铁路是沙皇俄国西伯利亚铁路的一部分,是为了寻求一条快速到达海参崴的通道,回避外贝加尔恶劣的自然环境带来的施工困难,而选择从内蒙和黑龙江北部穿过。

△ 中东铁路沿线地图(资料图来自网络)

中国境内横向由满洲里经哈尔滨到绥芬河是中东铁路干线,全长1480多公里;西伯利亚铁路从圣彼得堡到海参崴共8000余公里,1891年5月开始正式施工。中东铁路1897年8月开始施工,1901年11月滨州线建成通车。

中东铁路建成后,大量资本注入,商贸发展迅速,30多个国家在这里设立领事馆和银行,以铁路为依托,以商贸为中介开埠,满洲里,富拉尔基,扎兰屯,哈尔滨就是这样发展起来的。

△满洲里口岸换装场。满洲里原称“霍勒津布拉格”,蒙语意“旺盛的泉水”。满洲里, 1901年因中东铁路的修建而得名,俄语为“满洲里亚”,音译成汉语变成“满洲里”,是中东铁路的起点。

△由俄罗斯驶进的货列都要在换装场换装。满洲里口岸是中国最大的边境陆路口岸,口岸货运量始终雄居全国同类口岸之首,也是中俄贸易最大的通商口岸,承担了中俄贸易60%的货运量。

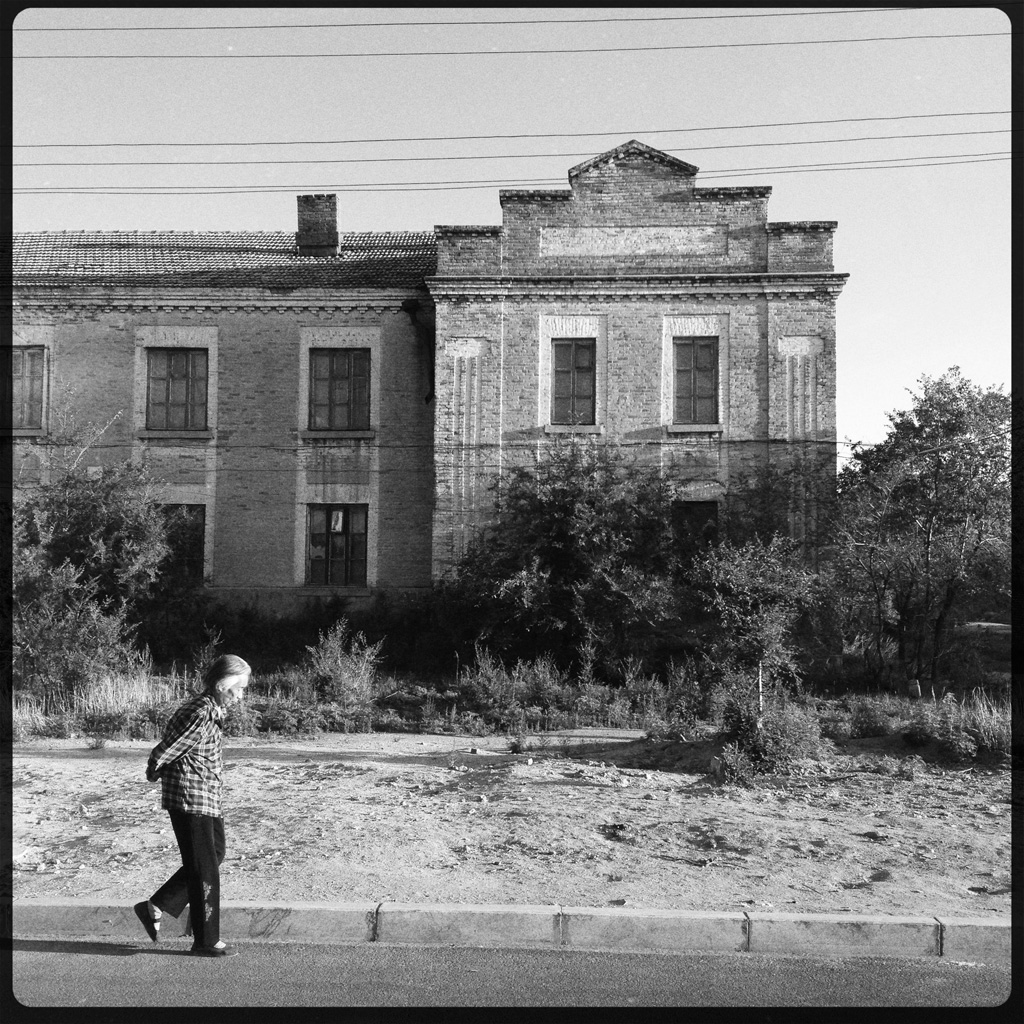

△满洲里尚在使用的俄式民居,因年久失修已显破败不堪,一方面要保护,一方面却无力保护,这是目前中东铁路沿线尚存的俄式民居普遍面临的困境。

△1901年4月,中东铁路西线铺至扎兰屯并设站,初称布特哈骑站,是中东铁路全线8个三等站之一。扎兰屯是目前中东铁路遗迹保存最多的地方之一。

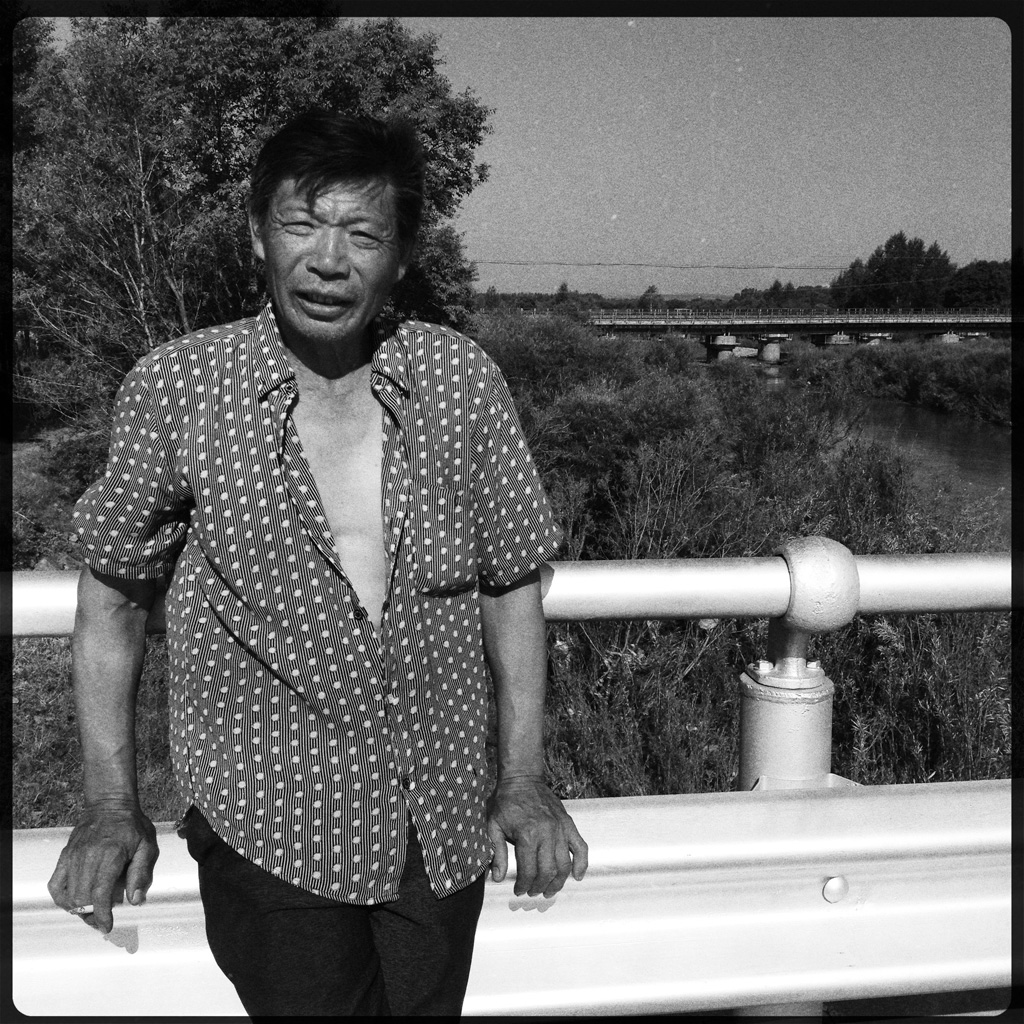

△三道沟村郭姓村民66岁,靠承揽各种建筑零活为生,他说今年效益不好。他身后是三道沟桥,中东铁路绥满线从这里经过。

△碾子山山区碎石厂,碎石用来制造灰砖,一块砖卖一元钱,成本比红砖低很多。当地很多村民在砖厂打工,右侧的山体已被挖掘得遍体鳞伤。采石是当地的主要经济之一。

△1898年俄国首批铁路工程技术人员抵达哈尔滨的香坊,即在香坊西修建了火车站,命名为“哈尔滨站”。哈尔滨开埠伊始是从香坊开端的,所以老哈尔滨人会说“先有香坊,后有哈尔滨”。20世纪初哈尔滨就已成为国际性商埠,先后有33个国家的16万余侨民聚集这里,19个国家在此设领事馆。

△垂钓爱好者在江边钓鱼。2014年4月20日 ,哈尔滨百岁老江桥封闭暂停使用,与之紧邻的拱形新桥投入使用,市民十分惋惜,表示新桥破坏了景观,老江桥承载了老哈尔滨人太多的记忆。

△老哈尔滨站俄式建筑已于1959年拆除,现在新站实在丑陋。哈尔滨是中东铁路节点上最大的城市,哈尔滨站是哈大线、滨绥线、滨州线、拉滨线、滨北线5条铁路干线的交会点。

△原国际旅行社门前,远处是苏联红军纪念碑。1950年2月27日,毛泽东在视察铁路工厂后,登楼俯瞰全城,问陪同哈尔滨有多少人口,陪同答有60万人口,外籍人口一万,多数为俄国人。毛说:要把这座消费城市变成生产城市,这座有机会成为东方莫斯科的城市从此改变了命运。1966年8月23日, 纪念碑对面建筑于1899年10月13日的圣尼古拉教堂被红卫兵一举拆毁。

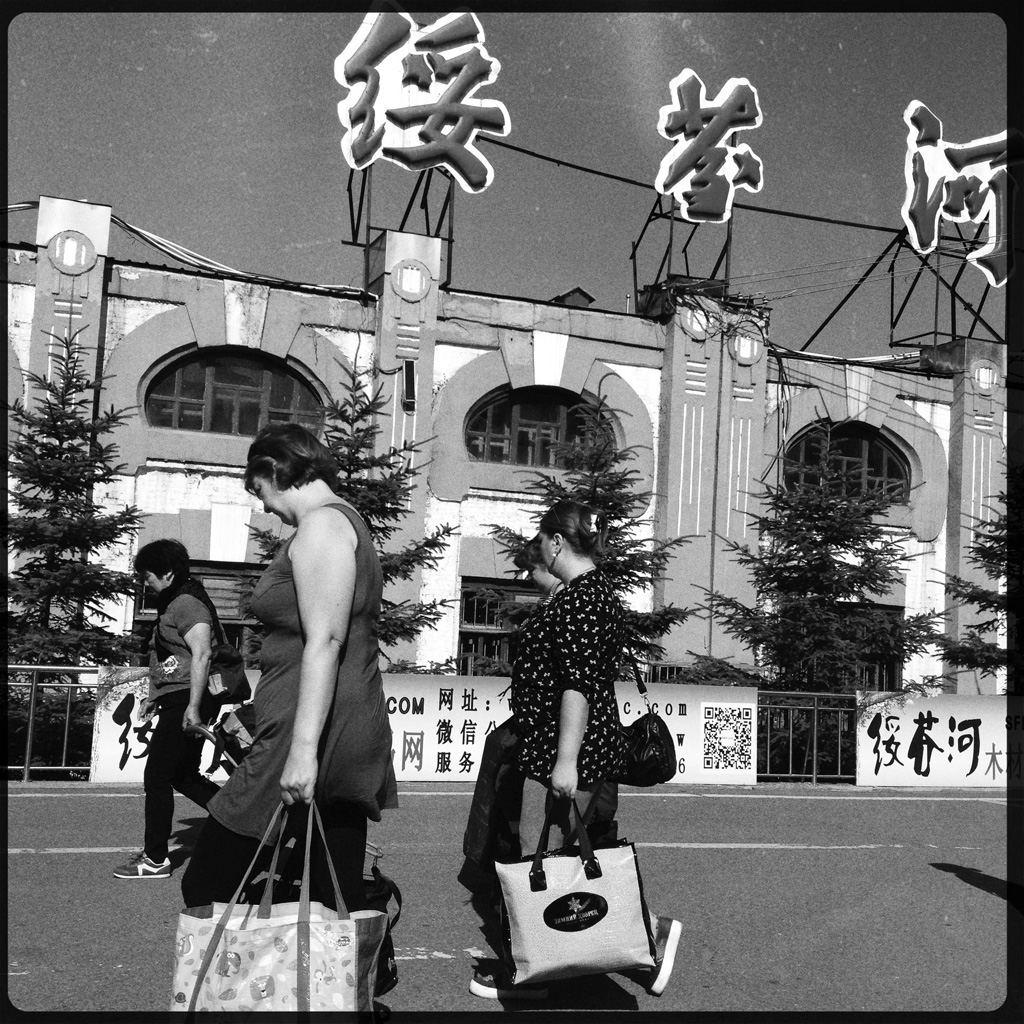

△中东铁路修到一面坡之后,俄国人于1903年创办了一面坡公和利号火磨,面粉日生产量约1.2万公斤。大楼是当时一面坡最高的建筑,体量巨大,现在空置废弃。

△1903年,中东铁路在横道河子接轨,在此设立了最大的机务段。机车库建筑面积2000多平方米,由15个库房并列蝉联组成,平面为扇形,15个圆顶波浪相连。近几年横道河子镇以开发旅游为契机,对机车库进行了大规模整修,这算是中东铁路沿线做修复保护工作最好的水平了。

△磨刀石车站,一女站务员在修理一把破椅子。牡丹江到绥芬河之间高铁通车后,这个小站就会停用,站务人员都要搬家到新站,不过她说她并不喜欢去新站,因为离家太远了。

△磨刀石火车站对面一家小商店,老人在打盹,几个少年在嬉闹,他们对于火车站的即将停用毫不知情,说拆就拆吧。

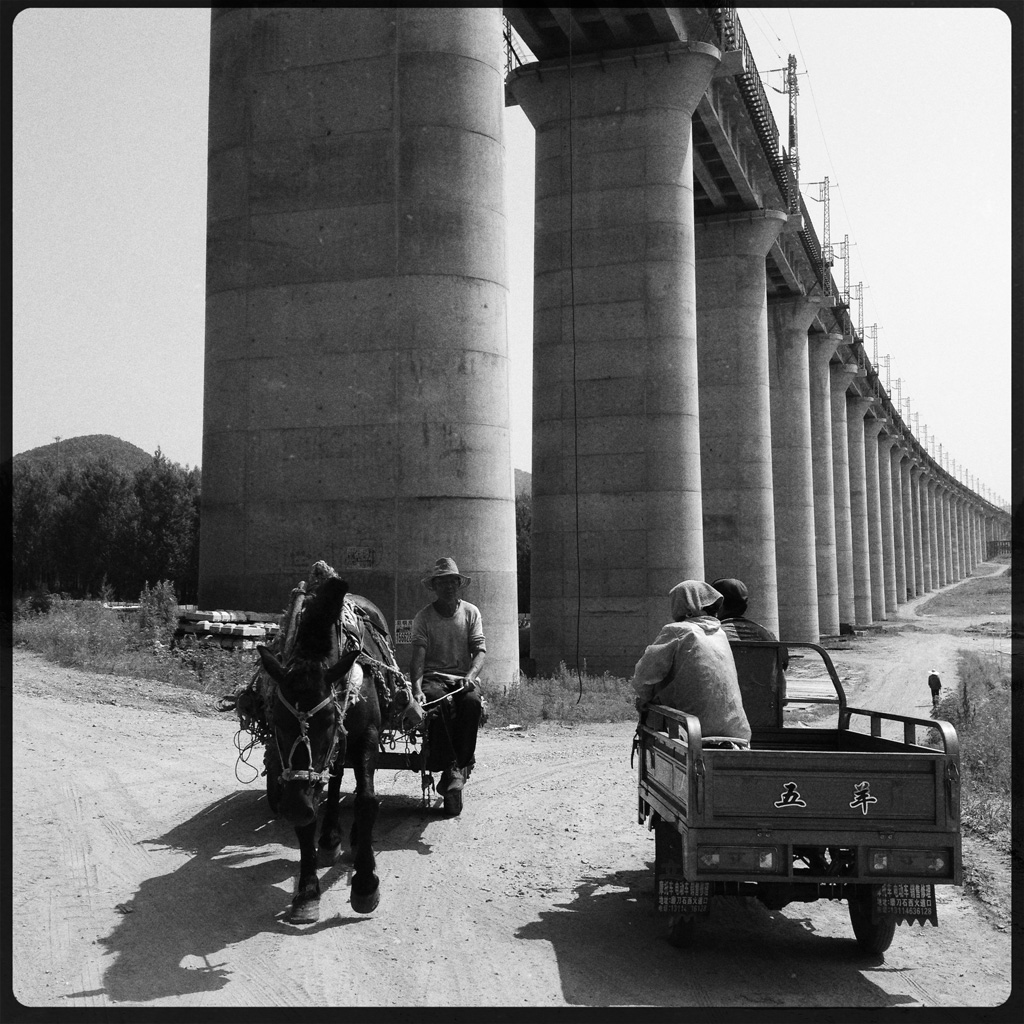

△前进村村口,高耸的桥墩是牡丹江至绥芬河高铁。前进村主要经济作物是大豆和玉米,人均年收入不到8000元。

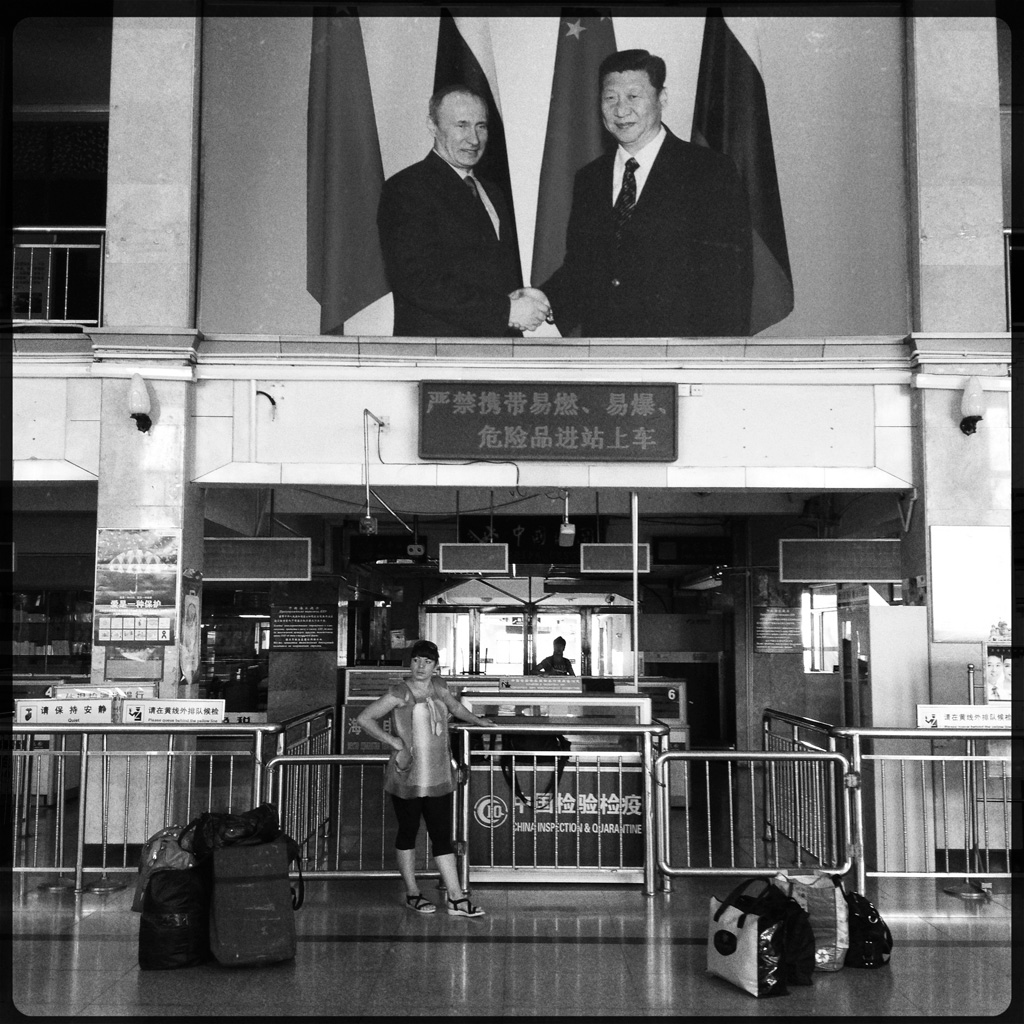

△绥芬河火车站几个俄罗斯人外拎着着包裹准备进站。在满洲里和绥芬河随处可见大包小裹的俄罗斯采购团。

△绥芬河站候车室里候车的俄罗斯大姐,墙上挂着中俄两国领导人普京和习大大握手的照片。中东铁路由满洲里起始穿越1480公里,到绥芬河出境再次进入俄罗斯到达海参崴,西伯利亚大铁路就此完成一个轮回。

因铁路开埠,一座座小城走过风风雨雨一个世纪,回眸一望,感慨沧桑。这片土地神奇肥沃又美丽,却怎样又走向了落没。

起初他们是繁华的,当内地还没有铁路的时候,东北人民已经喝着啤酒坐上火车四处穿梭。铁路聚集了财富,集合了人脉,加速了流通,最早拥有了通向现代城市文明的通道,却没拥有财富。

作为共和国的长子,东北把石油煤炭木材和大米,还有最美丽的年华和身体都奉献给了最初的国民经济建设,那个美丽的社会主义前景。至1980年代,人口仅占全国8%的东北,工业产出却是全国的16%。

充足的人口资源使东北成为当时中国最发达地区,1942年东北城市化水平达23.8%,而全国城市化水平1986年才达到23.7%。东北在1945年时甚至超过日本成为亚洲第一经济体。然而近百年后的今天,东北人口从净流入变成净流出。经济更是一路下滑,GDP排名连年垫底,这不能不让人忧虑深思。

延绵千里,穿越百年,1480公里的中东铁路,留下的斑驳历史,如何不被时间湮没;纵横世纪,横跨东西,1480公里的中东铁路,给东北工业留下了最初的格局,如何振作再起,都是摆在这代东北人面前的课题。

(作者:王建新 编辑:陈东球)

21世纪经济报道及其客户端所刊载内容的知识产权均属广东二十一世纪环球经济报社所有。未经书面授权,任何人不得以任何方式使用。详情或获取授权信息请点击此处。