今年熊猫债发行已达290亿 对点心债形成挤出效应

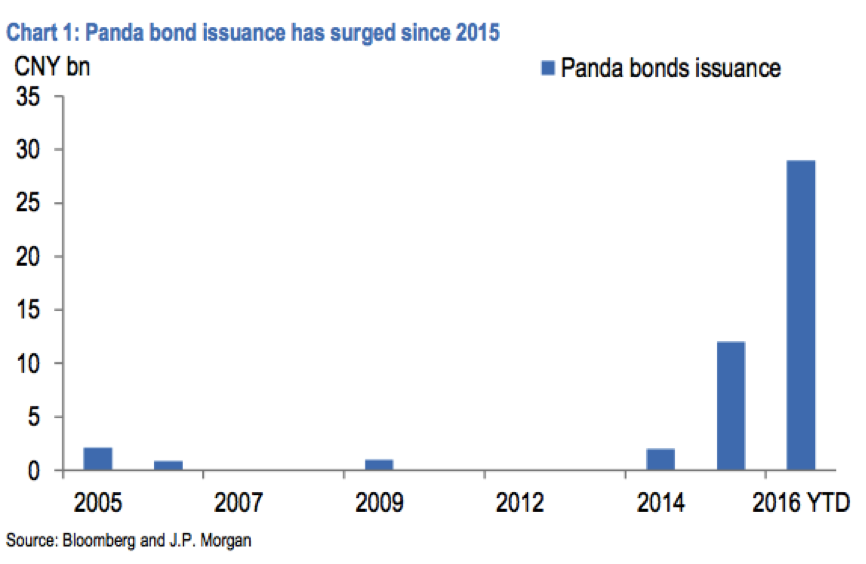

摩根大通近日发布报告称,2016年迄今,熊猫债券发行规模从最初较低的水平飙升至290亿元,是去年全年的120亿元发行规模的约2.4倍。

由于熊猫债对香港离岸人民币债券市场存在一定程度的挤出效应,今年以来,“熊猫是否会吃掉点心”的讨论之声不绝于耳。从目前的数据来看,挤出效应似乎已经出现。摩根大通报告显示,今年前五个月,离岸人民币市场发行的点心债规模骤降至470亿元人民币,而2015年点心债发行总规模为1690亿元人民币。

自2005年诞生以来,受政府严控、国内债市融资成本高企等因素影响,熊猫债遇冷近10年。直至2015年中国政府开始逐步松绑,乃至鼓励境外发行人到银行间市场发债,熊猫债发行才开始迅速放量。

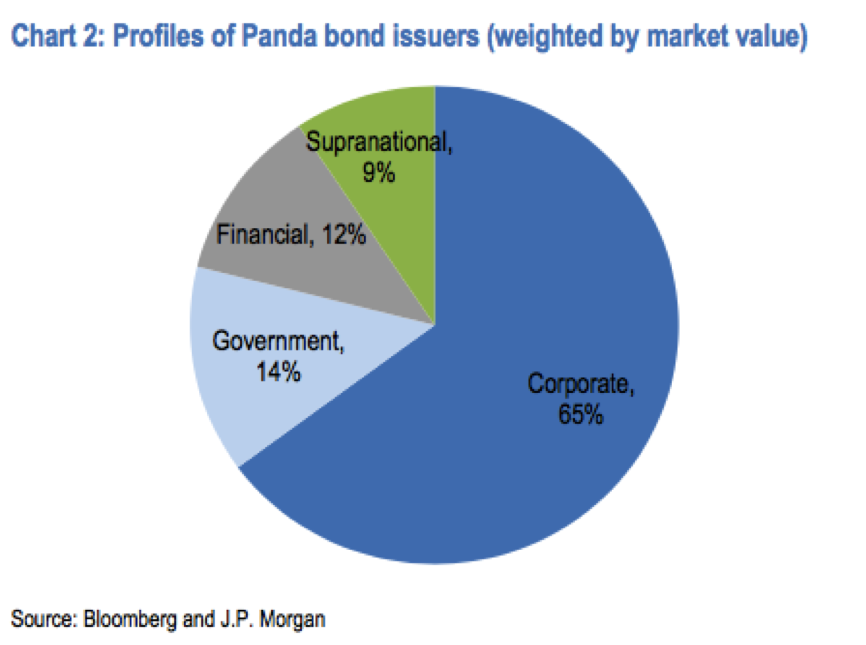

摩根大通分析称,较为低廉的融资成本是熊猫债发行大幅攀升的最主要原因。中国境内债券收益率过去两年下滑超过150个基点,加上投资者担忧人民币贬值,美元兑人民币交叉货币互换利率持稳于相对较高水准,这为熊猫债券发行人将人民币兑换成美元提供更诱人的利率。

此外,人民币贬值预期还促使境外发行人直接筹集人民币从而为其在中国投资提供融资,从而避免汇率错配风险。据摩根大通测算,一个典型的信用评级为BBB+的发行人在境内发行熊猫债券的融资成本比在离岸市场低约80个基点。

尽管熊猫债券发行规模在2015年四季度以来快速增长,但对希望进入银行间债市的外资发行人来说,依然存在技术障碍。其中,会计准则的差异,资金出境相关指引的缺乏以及审批流程的繁杂,仍然困扰是熊猫债发行人的三大挑战。

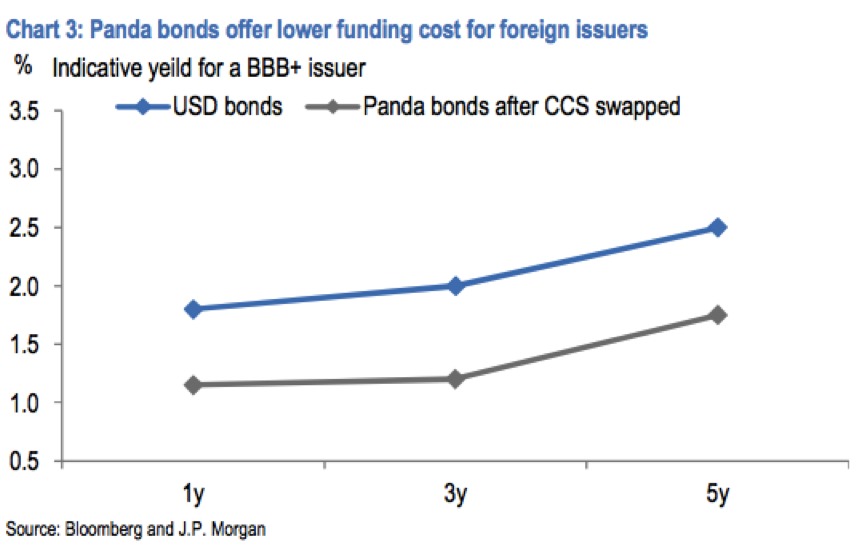

正因种种限制的存在,截至目前,享用熊猫债红利的发行人,主要是境外注册的中国公司。

摩根大通报告显示,企业发行人占熊猫债券发行主体的65% ,其中多数发行人是境外注册的中国公司,真正的外资发行人仍然疲于应付政策的不确定性以及复杂的审批流程。同时,外国政府,金融机构和国际开发机构在熊猫债市场上也变得活跃起来,分别占发行总规模的14%、12%和9%。

摩根大通在报告最后指出,一个成熟的熊猫债市场对中国境内债券市场开放至关重要。熊猫债为外资发行人进入中国固定收益市场提供了便利。熊猫债市场的开放与发展提升了全球投资者对中国境内市场关注度,将有助于中国投资者信用投资工具多元化。

此外,从中期看来,境内债券市场上日益增多的外资发行人将逐渐使国内信用评级体系更加符合国际标准。

(作者:黄斌,官秀 编辑:马春园)

21世纪经济报道及其客户端所刊载内容的知识产权均属广东二十一世纪环球经济报社所有。未经书面授权,任何人不得以任何方式使用。详情或获取授权信息请点击此处。