一个联合报告的畅想:刘备、曾国藩怎么做“家族信托”?

2016年12月8日,北京银行联合北京信托与中国社会科学院金融研究所财富管理研究中心、中央财经大学中国银行业研究中心合作发布《中国家族信托行业发展报告(2016)》(下称《报告》)。

尽管信托制度始于英国,现代信托市场发展于美国,但该报告中国历史追根溯源,并认为:中华文明在5000年的发展历史中,也呈现出源远流长的信义文化,相关案例包括春秋时期的赵氏孤儿、三国时期的白帝城托孤。

白帝托孤:信托雏形

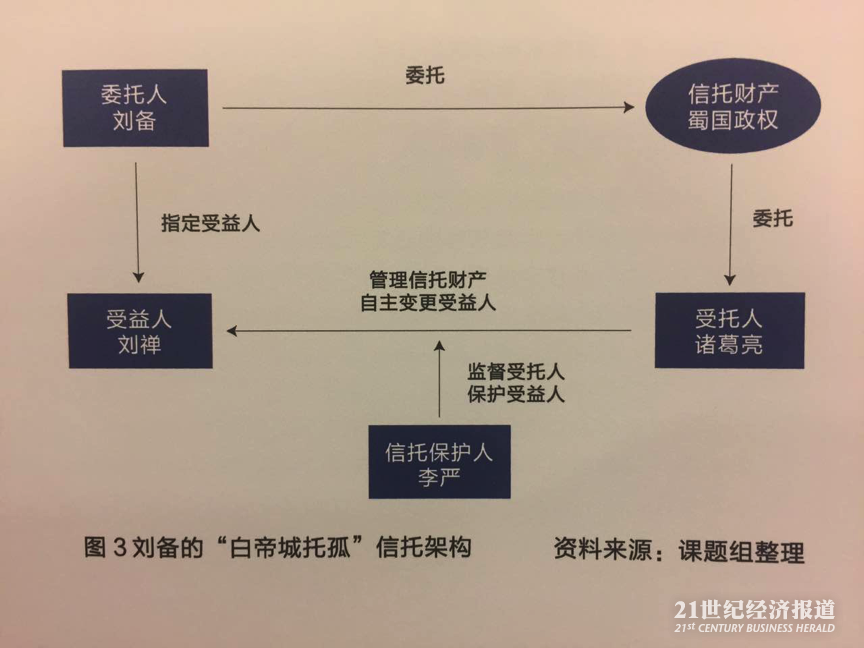

在中国古代传统中,托孤遗嘱指定监护人和委托管理家产为内容,承担了维护家产和延续家庭的功能,最符合家族信托的要义。三国时期的刘备的“白帝城托孤”。其中,委托人是刘备,受托人是诸葛亮;受益人是刘禅,信托资产为家族产业——蜀国政权。此外,刘备委任另外一位托孤大臣——尚书令李严,充当了信托保护人的角色,架构参见下图。

《报告》的课题组在研究中发现,清末明初时期的典型家族财富管理对今天的财富与家族传承更具借鉴意义。

典型案例有三:盛宣怀家族的愚斋义庄制度,李经方家族的五代传承架构,以及曾国藩的五行资产有形转化案例。

盛宣怀家族:愚斋义庄

盛宣怀借鉴三井往友家族“不分家产以历数百年,家有议会,会有宪法,子孙继承弗替”的做法,设立“存本用息”的分家析产遗嘱,其中于1914年尝试设立至善堂地产总管理处,旨在建立遗嘱执行的组织机制。

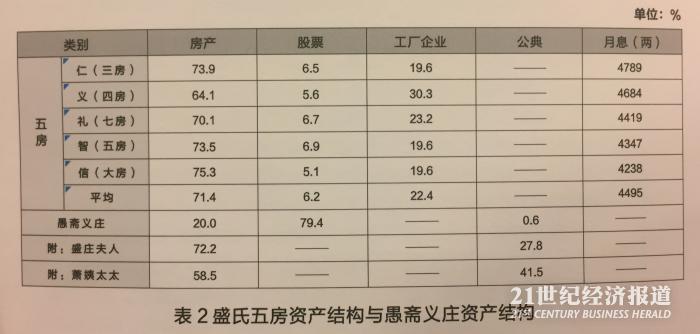

1920年1月23日,在遗产清理小组第四次会议上,确定“公中、五房各半得五百八十万零三千零五十七两一钱九分四厘”并愚斋义庄所得产业清单。确定五房分配明细,即仁、义、礼、智、信、五份产业清单,以备五房抓阄分配。从其资产安排可以看出,愚斋义庄以权益类的股票资产为主,而五房资产则以房产等固定资产为主。愚斋义庄的资金使用以资产的利息为上限,而五房则以分配到的实际资产为准,即“家产庄息”的析产传承机制。

李经方家族:遗嘱传承

李鸿章之子李经方利用遗嘱进行家族财富管理,受益人结构上至家族长辈,下至重孙第三代,中间兼顾妾室和管家周孟文:“兼顾五代,人产确定”的家族财富传承权益重构思想。

首先是“直产外息”即对儿女等直系血缘的一代,则直接房产或地产所有权,而上辈和同辈等“外人”则只赋予其财产的使用权。其次是二次分配机制。在一次分配中得息的受益人过世后,会将其名下的遗产分配给儿女和孙辈,基本原则是“人人有份,顺位分配”。

第三是追求家族永续和以德传家,关注家族未出生的后世“德者”。李经方与银行之间约定“凡吾名下之款,吾子孙将来有德者,该银行当然付给,无德者亦无从妄取分文。”

曾国藩家族:无形资本

据清史学者研究,清末总督一级封疆大吏年均灰色收入18万两白银,外加年均2万两的合法收入,然而曾国藩最后留下的遗产仅有1.8万两。民间所云“三年清知府,十万雪花银”的谚语显然并不适用于曾氏家族。

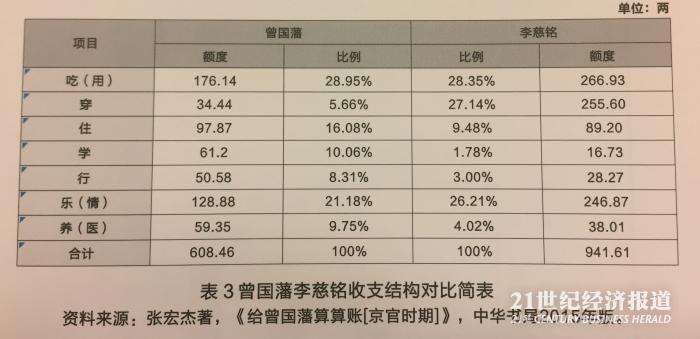

事实上,如果分析曾国藩在京官前期、京官时期以及督抚时期三个重要时期的收支结构,曾国藩非常明显的呈现“克己奉公”收支特征且随着收入水平的提高,“奉公”支出大比例增加。除必要公务支出外,曾国藩的主要支出项为照顾亲友、资助贤士、周恤故旧以及支持以文化为主的地方公共事业等。

简言之,曾国藩通过基本生活支出将货币资本转化为人力资本和社会资本,实现家族财富管理的有形资本传承向无形资本传承的转换,即“精神传承”。这种精神传承的财富观既体现在曾家的财富管理实践之中,也诉诸于其家族家书、家训等文字形成了独具特色的耕读孝友治家理念。家族价值观使这一家在近200年的历史中人才辈出、蓬勃发展。

报告称,中国家族信托业务发展如今方兴未艾,正是中国传统信义文化与现代信托制度结合的良好开端,目前中国境内已有21家信托机构和14家商业银行开展了家族信托业务,家族信托规模约为441.8亿元。

报告还预测,至2020年,中国本土家族信托规模可达6275.5亿元。

(作者:黄斌,李卓亚 编辑:李伊琳)

21世纪经济报道及其客户端所刊载内容的知识产权均属广东二十一世纪环球经济报社所有。未经书面授权,任何人不得以任何方式使用。详情或获取授权信息请点击此处。