《绿皮书》:旅途的终点不是圣诞节

任明

获得本届奥斯卡金像奖最佳影片、讲述黑人老板和白人司机最终建立友情的《绿皮书》,堪称是很多影片的化身:远有1990年同样获得奥斯卡金像奖最佳影片的《为黛西小姐开车》,近有2011年法国电影年度票房冠军、获金球奖最佳外语片提名的《触不可及》。所不同的是,在后两部影片中,雇主都是白人:一位是固执的白人老太太,另一位是固执的白人富翁——黑人处于被雇佣的地位。《绿皮书》提供了“黑白雇佣关系”的另一种模式,丰富了人们对历史与现实的认知,是其价值所在。但整部影片仍然有浓厚的“宣扬白人文化”的感觉——或者说,是宣扬白人文化中优秀的、精英的一面。因为谢利博士虽然是黑人,但在影片中所表现及所代表的却是强调精英教育的白人文化,而身为司机的意裔美国人托尼,用他自己在电影中的话来说,则是“比谢利还要像黑人”。

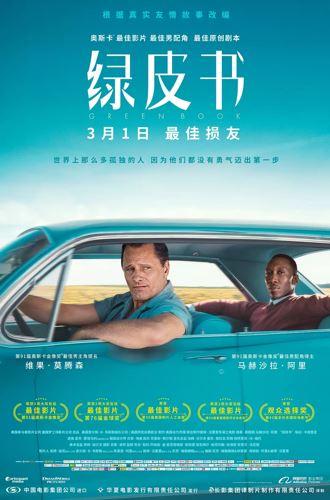

绿皮书。资料图

《绿皮书》对精英文化与底层文化各自的可贵之处及交融的可能性以“黑白颠倒”的方式进行了重述,但因其所表现的精英与底层文化过于符合传统“偏见”,整部影片变成了政治正确的老生常谈;影片有很多生动有趣的小细节,但组合在一起却缺乏说服力,不知是否是因为编剧将原著中谢利博士与托尼一年半的南下之旅硬生生改成了2个月,人物的动机与转变未能得到充分展现的缘故。

旅途的尽头并不是圣诞节。这一点,从《绿皮书》公映之后原书作者托尼之子与谢利博士亲属之间的口水仗就可见一斑。

影片以细节表现了旅程开始之前托尼的种族主义与油滑:将去他家干活的黑人用过的玻璃杯扔进垃圾桶;与谢利的印度管家较劲,让管家——而不是身为司机的自己——将谢利的行李放进车厢。甚至对白人,他也充满了种族主义思想:在误以为谢利的音乐伙伴之一是德国人时,他张口就说“小心德国人,他们都是毒蛇,肯尼迪有机会应该把他们都炸死”。他对西方古典文化一窍不通,根据发音误认为谢利创作的系列变奏曲《地狱中的奥菲欧》是讲述“孤儿”的故事。抽烟、吃东西毫无节制、开车时头乱转、手离方向盘、随手乱扔垃圾……这些在托尼身上体现出来的缺乏教养的举止,让谢利很不习惯。

与之相反,谢利是一位受过良好教育、懂得数种语言、衣着举止都透露着品味与教养的成功音乐家与高贵人士。影片一开始,谢利一直以一种纡尊降贵的口气试图去规范托尼的举止,其一言一行透露着明显的文化优越性——来自精英教育的文化资本。然而在1960年代美国种族歧视仍然很严重的大背景下,他不得不接受身为白人的托尼对他的保护与帮助,两个完全不同的个体就在这种朝夕相处中产生了理解与友谊。

值得指出的是,谢利与托尼之间这种超越种族与阶级的友谊,因其是在一种特殊的背景与情境之下发生,其所透视与隐喻的,仍然是美国社会种族与阶级间的不可逾越性。片尾字幕表示谢利与托尼保持了终生的友谊,但谢利的亲属却表示,谢利并未把托尼当做朋友,“托尼只是一位司机”。这种纷争,加上影片自身人物塑造上的缺陷,为影片的可信度蒙上了一层阴影。

影片将谢利与其他黑人音乐家的关系,处理成谢利沉浸在自己古典音乐的阳春白雪之中,对当时已经风靡美国的黑人爵士乐毫不理会,也并不知晓,是托尼鼓励他将自己的音乐才能与自由表达结合起来。而真实情况是,谢利与黑人爵士乐大师艾灵顿公爵在1950年代就已相识并成为好友;1955年3月,谢利还参与了艾灵顿公爵在纽约卡耐基音乐厅举办的首场音乐会演出。真实生活中的谢利,并非是一个完全脱离了黑人文化的“皮黑里白的精英”。

对比《触不可及》中身残却拥有坚不可摧的文化资本与自持自重人格特征的白人富翁,《绿皮书》所塑造的脱离了自身文化、需要他人拯救、傀儡般被改造的黑人精英形象,实际上并不可信,也是对真实的谢利博士的一种扭曲。从这个角度来说,《绿皮书》的艺术成就与文化效果都差强人意。

旅途的终点并不是圣诞节。《绿皮书》中所体现的以拳头说话的社会现实,以及片中人物对“要改变人心需要勇气”的认知,都在告诉我们,片尾的欢乐和谐并非终场,漫漫长路仍需跋涉前行。(编辑 董明洁 许望)

21世纪经济报道及其客户端所刊载内容的知识产权均属广东二十一世纪环球经济报社所有。未经书面授权,任何人不得以任何方式使用。详情或获取授权信息请点击此处。