人大学者王文:鬼才知道,我们怎么爬上乞力马扎罗的?

2019年春节,跑过马拉松的中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文,与数位学者同仁自发组成登山队,登顶非洲最高峰、海拔5895米的乞力马扎罗山。

沿途中,王文手写了1.7万字的日记,同时授权21财经发布,现将最后两日冲顶部分4000字刊发如下:

01

“正常!正常!”

2019年2月11日(周一) 坦桑尼亚时间晚上8点半

乞力马扎罗山4720米基博营地三号木屋,进门靠最左侧

(在睡袋中,借头灯照明写作)

2月8日,13:07至17:05,从海拔1800米登至2700米,约11公里。

2月9日,8:00至13:55,从海拔2700米登至3700米,约14公里。

2月10日,9:35至12:45,从海拔3700米至4100米折返回3700米营地,约5公里。

2月11日,7:35至12:50,从海拔3700米至4700米,约10公里。

“看山跑死马”。

从3700到4700,5个多小时的行程,是进山以来最“虐”的。尤其是最后100米海拔,看着山就在前面,心里估计20分钟就能走到,结果走了一个半小时。

这一路,刚开始是乱石堆,在低矮的草甸群中蜿蜒行进,过了4200米的山坡后,逐渐进入到高原荒漠带,几乎看不到任何植被,加上暴晒太阳,整个队伍在烈日下前行,每一步都觉得十分艰难。

更糟糕的是,我的黑人协作Happyson是个慢性子,一直落在后面,在每小时一次的休息补水中,他竟掉队了。我只好口干舌燥地等他跟上。

兴政是有经验的登山向导,在他带领下整个队伍非常有节奏,每一个小时进水补给。

但我昨晚没睡好,加上有些失眠,今天状态非常糟糕,第二小时间歇期,我已有严重脱水,出现劳损疼痛迹象。

11点半午餐休息;12点50分到4720米基博营地后,我非常用心地做拉伸,试图努力让腰伤缓和些。

所有人都出现了一些反常症状。除了高反,杨明胃痛发作,大福很焦虑,德霞非常劳累,于是大家被要求要好好睡觉。

兴政每次都会给营地小费,以便保证整队人马时刻有较好的休息空间。

2700米时,是10个上下铺独立房间;3700米时,两个小木屋,10个床位;4700米则是独立房间,8个上下铺,大通铺,六位男女队友同一房间,但这个待遇算是五星级了。

我下午睡了足足两个小时,没有太多“高反”,只是很想洗澡。但不一会就被营地的热闹吸引过去了,心便想着“既来之则安之”。刚想起床,发现窗外聚集了很多人,一架直升飞机飞至,抢救一位登顶时出现严重高反而脑水肿的登山客。

兴政说,这是正常的。

“正常”这个词,今天下午说的最多,比如困、头疼、乏、紧张,大家都会用这个词安慰与告诫。毕竟这个4700的高海拔,什么事情都会发生。

刚靠近4700营地之前,遇到昨天登顶下撤的一个中国登山者队伍,其中有一位被两个黑人架着往下走,一打听,才知道是一位18岁的小伙子,体力不济,实在不想走了。

我与他擦肩而过时对视两秒种,感觉他的状态其实没问题,也没负伤,为什么不坚持一下呢?

在登山这个领域,韩国,日本比中国人更能获得美誉度。

刚才上洗手间,又被一位黑人协作认为是“日本人”。而同行要登顶的日本老人团,将近二十位,目测都是近七十岁的老人,从2700、3700、4700营地登山路上都非常有序和安静,令周围人都非常尊敬。

3700米营地,我主动要求与他们合了张集体照,祝愿他们登顶成功。

△赴乞力马扎罗的路程中

现在是下午八点半,刚去吃了晚餐,黑人协作这次做的是意大利面,加些牛肉汁,简直是可口,美味。赵磊带了一些榨菜,吃了感动得要哭。

兴政不停地提醒我们要休息了。但我无论如何也睡不着,又醒来写这篇日记。

的确,我们要强迫自己休息,11点半再吃一顿午夜餐,然后冲顶,一切顺利的话,明天早上8点前到山顶,约七公里,要七八个小时,然后20分钟后下撤,直接回到3700营地。也就是说,要连续走21公里,最富有挑战的一天终于来了。真的非常紧张!

在4700米基博营地,这个厕所干净到令人震撼,干净到不想去弄脏它。刚上了大号,不小心把一些粪便拉到了洞边沿,连忙在结束时,多用了一张纸擦干,以免恶心到下一个人。一路走来,几十公里,竟没有看到多少垃圾,这正是经济学中说的“结构制度主义”。没有人在这个大背景下去破坏环境。

相对之下,中国的大多数旅游景点像是“破窗理论”那样,垃圾横生。如何管理好废物,恰恰体现了一个国家的发展水平的重要一面。

如何从细节着手,一步步地去实现管理治理国家的优化,真是一门学问。

02

鬼才知道,我是怎么上去的?

2019年2月12日(周二) 坦桑尼亚时间晚10点半

坦桑尼亚莫希市Parkview Inn酒店2011号房

从昨晚到现在,30小时了,我几乎没有合眼。紧张、兴奋、疲惫、后怕、无奈、痛疼……鬼才知道,我在过去24小时经历了什么,真的,我以为自己做了一场梦,梦见自己飞起来了,又落到寒冷处,被恶魔纠缠,又被神灵所解救。

24小时前,就是2月11日晚11点,兴政叫醒大家冲顶。我一声大喊,“完蛋了。过去五小时,我一刻都没睡。”

兴政驳斥道,“你为什么要给自己这样的心理暗示啊。”

我被吓得缩了回去。

大家赶紧沉默地再清点随身行囊:除了随身穿着外,还有头灯、电池、厚衣物、水、食物。

最初千万不要穿太厚,因为过了5500米,气温会骤降,必须要添加衣物。我的羽绒服似乎不够厚。上山顶,人均需要2.5升水,我只有1.5升水。“冲顶”需要充沛体能,但我只在下午睡了一个多小时,刚才躺在睡袋里,翻来覆去,就是睡不了了,头脑嗡嗡的。

兴政或许看出来我的焦虑。

在排队列中,他竟把我放在第一个,紧跟着领头的黑人协作Happyson,吓得我一惊,要知道,我过去四天几乎都是走在最后一个。

他又把体力最好的赵磊放在最后一个。

这样的战略现在看来是对的。最焦虑,放首位,以示鼓励;体能最好,放末位,以垫后。

但实际情况远比这个要复杂。

刚到4900米,离开4700米基博营地才两个小时,杨明出了状况,她忽然“嗜睡”起来,开始吐,就是想睡觉,尤其到了海拔5200米、第四次休息时,她有了想就地睡觉的感觉。

兴政狂喊:“不能这样!要不我们就送你下山!”幸好杨明敬业的黑人协作,一路搀扶着,而杨明也不知哪里来巨大神力,愣是在半睡半醒、半摇半摆中冲到了山顶。

大福到了5600米左右,也实在走不动了,瘫在地上。

德霞一路沉默,没有人知道,这位有身孕的女士内心的动力源泉,她只有慢慢地走着,直到峰顶。

赵磊最猛,到了5600米第一个峰点,他申请先走获得允许,第一个到达峰顶,不过,皮肤与嘴唇被严重晒伤。

我的状况也不好。到5400米时,脚就冻僵了。于是我大喊。兴政回应,“用脚趾抓地!用脚趾抓地!”

5500米时,我的耐心到了极致,看着几乎是在正头顶的亮光,那是领先于我们队伍的头灯,我不停地问Happyson,还有多远。他的回复总是“快到了(Almost)!”

5600米时,我再也走不动了,申请久坐,这个时候队伍已打散。

最后的300米,我现在已经忘了不少,只是感觉,走一阵,趴在登山仗上睡几秒钟,又被Happyson叫醒,又要走一阵。看着终点迟迟未到,我有种发自内心的愤怒、责备、抱怨:

“他妈的,王文你是在干吗?为什么在这里找罪受!”

“Fuck!What a hell peak!”英语国骂都冒出来了。

Happyson不停地安慰我“冷静冷静!(Calm down)”

“我走不动了!我真走不动了!”我不停地喊。

“快到了!这次真的快到了!继续!”Happyson鼓励道。

“求你了。推我一把!”

“不!你只能靠你自己。如果喝水,我这里有。”Happyson当时的冷酷与适时帮助,让我现在都非常感激。我靠着1.5升水,连爬带走带喘地终于到了峰顶。

△王文登顶乞力马扎罗山

没有欢呼,没有呐喊,也没有顾得上拍周边的冰川与日出。

7点05分,整整7个小时后,我第二个到达了峰顶的指示牌处。德霞就在我身后,在此前的200多米处,我俩相互谦让,你走几步,我歇几步,都想让对方成为第二个登顶者。

峰顶指示牌里写着“祝贺,你已到非洲最高峰”。但当时,我除了在以每分钟100以上的频次气喘外,丝毫没有感到被祝贺的狂悦。大多时候,当你用尽全力争取一个目标,最终得到时,心情反而是平淡的。

于是有了无聊的下撤。现在再回忆,原来头一天晚上,我们是在几乎一侧完全悬崖的前提下往上攀登的。如果换成是白天,或许许多人就不敢了。不过,或许疲惫也会克服恐惧,成为前进的反作用力。

下撤也是漫长的。

走了约两个小时,同样是走一阵,眯一分钟,到4700米基博营地前,我提议,可否今天直接回到市里,自费叫一个车?获得了全团的同意。况且杨明的状态实在不行,她回到4700营地后,直接用人力车推到了3700米营地。而我们其他人则随后前往。

午餐已完全没有胃口,草草地喝了点汤,就继续回撤了。走在4300米海拔时,我大吐了一次,把此前吃得所有都吐了出来。神奇的是,这竟打消了我所有的困意、倦意。

大概下午3点半,我们到了3700米好伦坡营地。10多位黑人协作们已在等候,他们用一首歌舞代表对我们的送别,而我也代表全队做了致敬“爱你们!爱坦桑尼亚!”

△王文与队友和非洲协作们一起庆祝登顶成功

现在,已经坐车回到市里,坐在酒店里,回忆着每个能记忆起来的点点滴滴,真得感觉像是做梦似的。

人的一生,无论平淡,刺激,幸福,悲惨,等真正过去后,或许真的就像是一场梦。

梦醒了,记忆就生成了。

“非洲之巅”归来看中国

乞力马扎罗山是世界上最大的火山之一,也是全球最高的独立式山峰。

半个多世纪前,美国著名作家海明威的一篇中篇小说《乞力马扎罗的雪》,令其在世界上名声大躁,全球旅游者趋之若鹜。

目前,每年约有4万多人攀登该山峰。在七大洲最高峰中,乞力马扎罗海拔居中,却最受欢迎,也是相比之下最易登顶的。

即便如此,由于普通登山者需至少花四天艰辛与繁重的步行,固定的营地条件简陋,加之普通人对4000米以上海拔的不良高原反应,每年乞力马扎罗都有不幸罹难的登山者。2016年一位北京籍旅行者在登顶乞力马扎罗途中不幸身亡,曾引发国内媒体的不少报道。

令人印象深刻的是乞力马扎罗山区的环保与清洁。

与人们印象中的非洲不良卫生状况完全不同,四天步行将近100公里,沿途几乎看不到垃圾。在2700米曼德拉营地、3700米好伦坡营地、4700米基博营地的厕所时刻有专人打扫,时刻非常干净,远远胜过笔者曾游历过国内各大名川胜景的公共厕所。

坦桑尼亚是相对经济落后的发展中国家,但在登山与户外旅游业上长期受欧美国家影响,发展水平上值得学习。

2019年春节热映的科幻片《流浪地球》,讲述了中国人如何带领拯救地球的故事,令无数国人精神振奋,也反映了中国人对于未来命运与星际探险的好奇与追求。

但是,中国社会对探险的整体认知落后,反映了中国人探险能力发展的基本水位。

绝大多数国人仍把“探险”与“冒险”混为一谈,甚至有时人们更偏好于冒险,却不愿意探险,比如,真正有技术含量与专业装备的登山者不多,但“驴友”爬野山的却非常多;对“一带一路”国家探索交往与深度发展的中国企业不多,对陌生国家冒险投资的中国公司却不少;对未知技术创新与科技发明的支持力度往往不大,对股市投机的社会偏好却很大。

在笔者看来,“探险”与“冒险”都意味着某种未知的风险,但区别在于,前者是有把握、有前景地去做过去未曾做过的事情;后者则是没有把握、未必有积极效果地去做未曾做过的事情。大国国民应该基于成熟的技术、经验、方法,对更多未知的领域产生社会集体的偏好与尊重,而不是习惯于按部就班、因循守旧。

从个人角度看,应有越来越多的中国人将包括登山在内等诸多户外运动作为生活方式。亲近大自然,在安全有保障的前提下挑战自我体能与毅力,不断燃烧对美好生活的追求与信心,应该成为中国社会的基本特征。

诸多中国家庭更应重视对下一代的户外教育与探险实践,欧美家庭习惯于设“间隔年(gap year)”,让升学前或毕业后第一年的孩子独立旅行探险,积累社会经验,丰富青年人的见识与阅历,培养生活技能,塑造积极的价值观,类似生活方式值得中国社会借鉴。

从机构角度看,应更多地创造鼓励个人在未知领域的工作与方法进行探索的集体氛围,将支持优秀的中国探险者活动视为是中国企业的公益范畴,使得中国社会成为孕育新时代探险家的大摇篮,社会舆论应该谴责无谓冒险,而应赞扬褒奖探险创举。

尤其是那些连发达国家也极少涉足、但短期内却罕有经济效益的探险活动,如广大无人区的探索、极寒地带的体验、超级越野赛事、远海探索等,都应该更多地得到中国企业的经济赞助与社会认可。

从国家角度看,应确立更多的政策空间支持企业、个人的探险行为,形成国家发展的“探险红利”,像嘉奖重大科技创新与突破那样给予一些在体验、经历、非竞技体育领域取得重大探险挑战成功的个体中国人。让那些伟大的户外探险者同样得到像奥运金牌得主、科技发明创造家、社会思想教育家那样的国家礼遇,才会使中国涌现更多新的理想主义者,探索常人所想像不到的奥秘与未知领域。而全民探索创新的精神同样将会运用到治理理政与深化改革中。

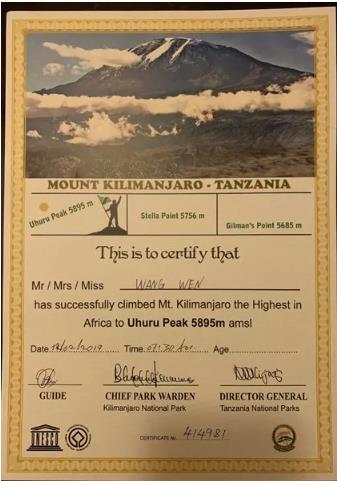

△登顶乞力马扎罗的证书

近两百年来,中国由盛到衰的重要原因之一,就是封建王廷与社会氛围抱残守缺、夜郎自大,缺乏探险与变革突破,而穷则思变、变则通达、达则久远,恰恰是半个多世纪中国国运力挽狂澜、遏止民族颓势的关键。

让探险精神、勇于创新在新时代中国得以升腾,必将为国家发展提供新的强大动力。

在5895米乞力马扎罗的山顶,没有任何一处商业设施,仅有几块木板钉制的海拔标识,我看数以百计的欧美登山者们前赴后继,有的拖家带口,有的独自前行,他们虽步履蹒跚,精疲力竭,但充满着喜悦,为超越自我而喝彩。

当时,我也气喘吁吁,接近体能极限,但仅有的几位同行者相互拥抱、击掌,兴奋地拿出准备好的五星红旗合影,引来周围许多人的关注。

在自我感慨之余,我渴望有一天,像类似户外探险的场所能出现更多的中国人,那时可能中国人的生活方式会更健康、更通达、更美好。

(编辑:李新江)