欲望的抵抗与消解:《千与千寻》的暗面

沈律君

《千与千寻》是一个童话故事,但绝不止于童话,作为宫崎骏乃至整个吉卜力工作室作品中观影人次最多,可能也是最为著名的影片,在2001年首映时,它成功召唤了日本从中年、壮年到少年各年龄段的观众。

九十年代初,日本经济泡沫彻底破灭,从1986年开始的战后第二次经济奇迹“平成景气”在6年之后走到了尽头,日本社会从此开始进入“平成大萧条”。直到2001年,日本经济刚好经历了第一个“失去的十年”。随着进入新世纪,日本国内一方面对重振经济的呼声愈发加强,一方面也开始从宏观社会、经济上返回到文化和个体精神层面,来反思泡沫经济时代与随之而来的萧条中所藏的各种“病症”。

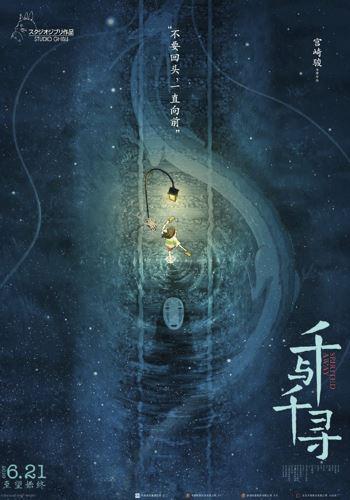

《千与千寻》最新的海报。资料图

《千与千寻》正是在这一背景下诞生的。电影在开篇即表达得非常明确,当千寻一家通过林中小路走到了隧道入口的水泥仿古钟楼时,千寻爸爸介绍到:泡沫经济时代催生的这些建筑,如今成了荒废的旅游区。而在显然有悖于日本饮食文化审美的丰盛饕餮面前,爸爸开口就是:不管什么,反正先吃,现金还是信用卡付款随便他来。显然千寻的父母正是经历了泡沫经济的一代人。

而泡沫时代的“病症”则在电影中被具象为“欲望”。在无名欲望支配下,千寻的父母在海量美食面前似乎无限饥渴,永远不知满足。他们变成了猪。猪的形象显然是有意为之,宫崎骏明确表达过:“从日本泡沫经济发生后,到现今仍没弄懂原因情况的成年人也跟千寻父母一样都变成了猪。”

这一场景与影片后段无脸男疯狂吞噬能吃的一切从而变成巨大物体的画面,共同构成了影片对欲望显性的呈现。作为全片最让人害怕的两个场景,它们也是整个童话故事中最为阴暗的部分。

但欲望不止于此。汤屋的魔女主人汤婆婆对珠宝的贪婪、汤屋里工作的众人对金子的渴望、汤婆婆孩子“坊主”任性而不可理喻的占有欲,这些共同组成了对欲望的表达。甚至连一直指引帮助千寻的美少年白龙也不能幸免。他因为贪求法术而无奈受汤婆婆掌控。正是他告诉了千寻和观众:被夺去名字的人,最终会忘记自己是谁。这个表达交代了欲望的结果:欲望会吞噬个人、令人迷失。

与电影暗面对应的是千寻成长的表层故事。通过让千寻的“保持初心”与“在欲望中迷失”形成对立,电影完成了反欲望的第一步:对欲望的抵抗。

宫崎骏在谈创作初衷时,表示千寻对应的正是经济衰落后成长的新一代人。作为在废墟上白手起家重建日本的战后一代“老人家”,他想对他们传达的是:即使在今天的社会“你也做得到”。他显然希望“泡沫后一代”能像当年的日本人一样,以昂扬努力的面貌振奋生活。

电影对欲望的抵抗因此自然落在了努力工作上。千寻进入“汤屋”,无论怎么样也要工作,不工作不仅会被夺取姓名,甚至会变成猪。随着故事的推进,努力工作还成为了千寻成长的推力,成为她赢得认可、证明自己的方式。千寻通过努力工作保持住了初心。当人人都对金子趋之若鹜,千寻不以为意,她的一心一意只是为了成就更好的自己,让自己有能力去解救父母。

随着故事发展,在后半段中,无脸男开始成为影片的关注重点。他与千寻的不同在于他身上“善恶共存”的特性。当原本善良的无脸男发现自己可以靠变出的金子赢取人们的重视后,他不断变大、吃人,一直喊着“好饿”,从默然的存在变成无形的怪物。他制造欲望,吞噬欲望,进而产生更大的欲望。可以说他就是欲望本身——一旦没有约束和引导,就会发生可怕的膨胀,并且永不止息。

而一旦他在千寻的引导下,在钱婆婆的约束下,克服了欲望、回归本来的面目之后,电影就完成了对欲望的第二步处理:从抵抗到消解。当千寻和无脸男坐在静默的电车上向远方飞驰,那正是全片最和谐美妙的时刻。

回看《千与千寻》的诞生,在2001年失去的十年之后,今天的日本又继续经历了“失去的二十年”,新生一代没有抵制欲望、努力工作,而是直接走向了另一个极端,低欲望。这大概是让宫崎骏和千寻都始料未及的事情。

(编辑:董明洁,许望)

21世纪经济报道及其客户端所刊载内容的知识产权均属广东二十一世纪环球经济报社所有。未经书面授权,任何人不得以任何方式使用。详情或获取授权信息请点击此处。