当代艺术跨界中医文化 四川省图书馆探索“文献活化”

进入一个医学的世界,走出一个艺术的世界。

旅法策展人宁琤已两度与成都结缘。去年11月,由她担任项目总执行人的成都-蓬皮杜:“全球都市”国际艺术双年展落地成都,今年6月22日,由她担任策展人的“默化——古籍里的传统医学文化与当代生活、艺术的潜移”大展在四川省图书馆开幕。

“展览以中医与艺术(的关系)和医药学文献这两条线索对中医发问,中医是什么?中医的思想是什么?艺术家如何切入?”宁琤这样介绍策展思路。中医在现代医学体系中有一定争议性,“默化”无意为这门学科进行辩护,宁琤说,展览对中医的讨论是在道的层面进行,而不是术的层面。

四川省图书馆始建于1912年,馆藏丰富独特,经过百余年发展,现拥有500余万册藏书,其中古籍65万册、民国文献22万册,数字资源达150TB。

本次“默化”大展,呈现了百余件珍贵古籍文献和文物、多位重要当代艺术家的特别创作以及特制展品。

“默化”是一次对传统文献展陈方式的颠覆,也是中医文化与当代艺术的少见跨界。策展人以中医发展历史、同样悠久的藏医文化、中医与自然的联系、蜀地的中药材与名医等为主题,构建了8个展厅,呈现柴一茗、陈弘礼、郭鸿蔚、梁绍基、米兰达•莫斯(Miranda Moss)等国内外重要艺术家作品与传统医学文化的互动。

当代艺术切入中医文化

艺术家柴一茗的《山海之图》拉开展览序幕,这本水墨册页结合《山海经》的文献与典故,描绘了书中的山水与奇植怪物,也延续了柴一茗一直以来对《周易》与《山海经》的研究。

据了解,《山海经》有不少关于古医史料、疾病及药物知识的记载,书中入录了植物药、矿物药、及其他药物共计137种。《山海经》还记载了包括内科、外科、五官科及预防医学的50余种疾病症状;针灸的最早记载也见于此书。

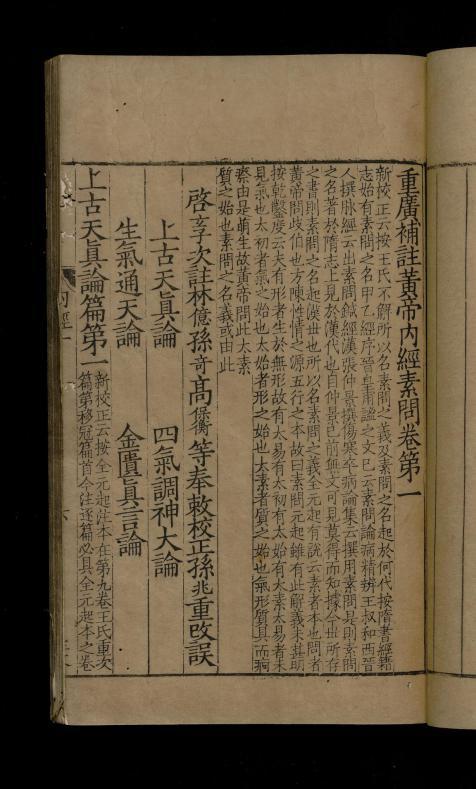

先秦两汉时期,中医理论已汇集成一套完整体系,这段时期也诞生了医学奠基之作《黄帝内经》、中药学经典《神农本草经》和开创中医辩证论治先河的《伤寒杂病论》等。魏晋南北朝时期的《抱朴子》、《玉函方》;隋唐五代时期的《诸病源候论》、《备急千金要方》;宋金元时期的《太平圣惠方》、《素问玄机原病式》;明清时期的《本草纲目》、《针灸大成》、《普济杂方》等,千百年来都在不断补充中医的理论。

(重广补注黄帝内经素问二十四卷,(唐)王冰注(宋)林亿等校正,(宋)孙兆改误,明嘉靖二十九年(1550)顾从德影宋刻本,十册,馆藏:四川省图书馆)

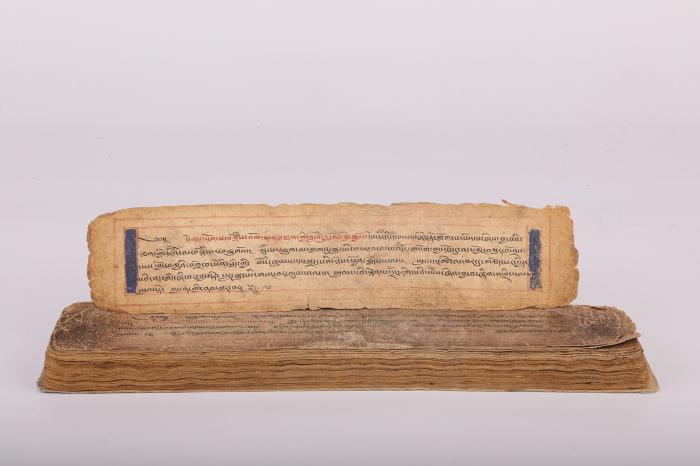

同样在中华大地上,另一个体系的医学——藏医也在发展进化。据了解,藏医药学起源于青藏高原,从15世纪开始逐渐形成绛巴派(俗称北派)和苏卡派(俗称南派)两大学派。四川省甘孜州是南派藏医药重要的发展地之一,南派以苏卡·娘尼多吉为代表,擅长运用清凉性药物和方剂治疗藏南河谷地带温热型疾病。2006年,“甘孜州南派藏医药”被国务院列为首批“国家级非物质文化遗产”。

本次展览从青海藏文化博物馆借展了6幅曼唐,曼唐即表现藏医药学内容的唐卡。从展出的曼唐中,可以了解到藏医中“隆、赤巴、培根”三元素学说是如何被用来解释人体的生理病理现象。此外,展览还展示了两套主要针对于陈旧式创伤以及放血、针灸所使用的19世纪藏医医疗器械。藏医较早掌握了外科手术,尤其精通人体解剖学,公元六世纪,藏医就成功进行过白内障手术。

在古籍文献方面,对应展出了四部珍贵的藏医学书籍,包括15世纪《药物图释·白银镜》、16世纪《红白丸秘诀》残卷、16世纪《四部医典·后续部》、19世纪《医学利乐新月》残卷等。《南派藏医药——格桑尼玛》纪录片则呈现了南派藏医代表性传承人的抢救性记录工作。

(《四部医典·后续部》,作者:索卡·洛追杰布,16世纪,40 x 9 x 2.8cm,馆藏:青海藏文化博物院)

传统医学与自然有千丝万缕的联系,当代艺术也从自然中问道,与中医文化进行呼应。

研究中医多年的声音艺术家陈弘礼,以古医哲学为灵感特别制作空间声音作品《物语》,戴上耳机,能在不同展厅听到对应的声音。《物语》中的声音主要采撷自大自然,水流、虫鸣、雷动、鸟语,提供了沉浸式的观展体验。

南非艺术家米兰达•莫斯特别创作的互动声音装置作品《含羞的植物》暗示了人与自然之间敏感、脆弱与共生的关系:由废弃物构成的秘密花园笼罩在紫色的光线下,通过程序编码等科技手段,花园中的植物会在受到声音刺激时闭合,恢复宁静后又再度开放,艺术家欲借此展现人与自然如何互相影响。

(米兰达·莫斯,《含羞的植物》,2019,综合材料,尺寸可变,特别委托创作作品)

艺术家梁绍基自1989年开始在天台山养蚕,蚕与蚕丝是其作品中的标志性元素,宁琤戏称,梁绍基已与蚕“天人合一”。养蚕三十多年,他的技术已由“技”升华为“道”,本次展览呈现了蚕丝在镜面、铁链、砖墙等不同表面构建的微观世界;由转基因蚕吐出的金色蚕丝,则在拷问自然与科技的更深层关系。

蜀医文化

作为在四川省图书馆举办的展览,“默化”自然也着重强调了蜀地的中医文化。

四川省图书馆原副馆长、现研究馆员王嘉陵认为,可以从两个方面来看蜀医文化,一是四川物产丰富,产生了一些特别的中草药;二是这里富集研究人员,有不少大学者研究中医,其中包括严谷荪等藏书大家。他认为,要把中医放在文化和文献学的背景中来认识。

王嘉陵介绍,从古至今,四川都有各界大家关注中医文化,比如在宋代就有四川医家为《难经》加注;近代有贲园书库的严雁峰、严谷荪父子,从古代典籍里选取了一套医学丛书加以刻版印刷。此外,传统医学中有许多道家思想,而四川鹤鸣山被认为是道教的发源地。

从物产的角度来说,四川中药资源有5000余种,约占全国中草药品种的75%。展览呈现了川穹、麦冬、黄连、川贝母、川红花等数十种四川道地药材的标本,以及一株71厘米长的巨型灵芝和一个巨大的蜂房。

(药物标本,图片来源:上海艺域文化工作室;摄影:方正、计贺)

青年艺术家郭鸿蔚则以中医疗法和中药为灵感创作了《解忧愁图》系列纸上水彩作品,尝试对古老医学的认知系统进行视觉解构及转换。他探访蜀地,邀请赵真豪、赵直林两位医生一同选择了四种典型的情志病(狂躁、抑郁、失眠和精神分裂)作为研究对象,将相关病症对应药方中的药材按实际比例摆放,画面布局和摆放方式也体现行药逻辑。

丰富的中药资源外,四川历朝历代名医辈出。北京成立中医高等院校、科研院所,从全国抽调了一批中医药专家,四川也有一大批中医名家赴京。展览呈现了11位四川近现代著名中医的历史文献,包括经学大师、《难经》注家代表廖平,参与创办北平国医学院的萧龙友,以及被患儿家长尊称为“王小儿”的中医儿科专家王静安等。此外,还展示了四川中医教育奠基人李斯炽当年的亲笔诊断书、药方等。

通过这次“默化”大展,四川省图书馆大胆尝试了从当代艺术的角度“活化文献”。宁琤表示,希望观众“进入的是一个医学的世界,走出的是一个艺术的世界”。