青蒿战役:欧美的算计、非洲的胜利以及印度的威胁

10月下旬,中医药领域接连迎来两个好消息:先是屠呦呦再获“国际生命科学研究奖”,随后,决策层出台《关于进中医药传承创新发展的意见》,给予中医药产业政策支持。

“是不是神药我不知道,对于疟疾患者,尤其重症疟疾患者,这药就是用了能好、不用能死的差别,非洲当地最穷的人也能用得起。‘救人一命胜造七级浮屠’,青蒿素应该怎么算?”国内一家矿企的非洲业务负责人于建民,过去几年,多数时间都在刚果(金)工作和生活,像他这样外派的中方人员,在当地最大的威胁是传染病,尤其是疟疾。

“国内不太有人得疟疾了,少数也是境外带入的病原,普通人很少关注青蒿素,但对于外派的我们和家人,青蒿素是生存必备品,几乎和空气一样重要。”与于建民感同身受的人,在全球数以亿计。

2015年10月,瑞典卡罗琳医学院宣布,将当年“诺贝尔生理学或医学奖”授予女药学家屠呦呦,以表彰以她为代表的中国科学家先驱性地发现青蒿素。4年后,联合国教科文组织又授予屠呦呦“国际生命科学研究奖”,以表彰其挽救了数百万人的生命。

沉寂多年的青蒿素,重新成为国内关注的对象,很多人才知道,世界卫生组织(WHO)推荐的疟疾最佳药物,缘起中国;中国科学家的原创成果,挽救了数以百万计的生命。

至今仍不为人知的是,青蒿素曲折的商业化进程。

中国这一世界级贡献,曾经长期“墙内开花墙外香”,这种状况在15年前才开始逆转,在遥远的非洲抗疟药市场,中国药企重新赢得一片天地,但是,前有市场体量限制,后有印度药企追击,青蒿素产业正迎来一场新的攻坚战。

1

新药x-01号

青蒿素的研究,有一个不平凡的开端,是一场数代人的接力。

疟疾是人类最悠久的疾病之一,可追溯到百万年前。这种虫媒传染病,主要由带疟原虫的蚊子叮咬或输入带疟原虫者的血液感染引起。

疟疾早期会出现发烧、咳嗽等症状,随着病情加重,会有癫痫、昏迷和死亡,部分重症疟疾进展快速,若不及时救治,患者可在短期内死亡。

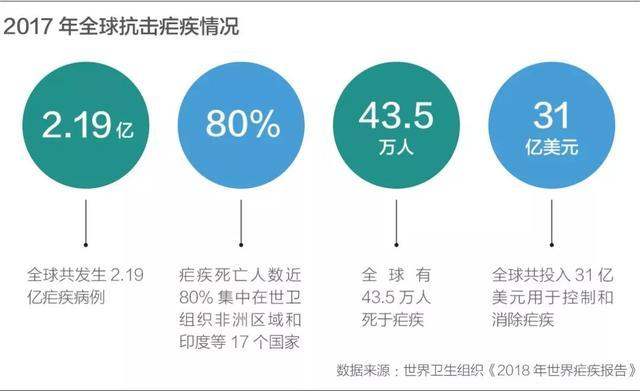

有研究表明,曾经几乎一半的人口均死于疟疾,至今仍在严重威胁公众健康。据WHO报告,全球大约40%的人口受疟疾威胁,每年有2亿人感染疟疾,40万人因疟疾死亡,2017年,26.6万5岁以下的儿童因患疟疾失去生命,疟疾发病集中在全球经济不发达、交通不便的热带和亚热带地区,撒哈拉以南非洲占全球疟疾发病的90%。

人类漫长的抗疟史上,青蒿素不是唯一选项,比它更早的是奎宁,就是曾经救过康熙帝一命的“金鸡纳霜”。在应用过程中,奎宁的毒副作用太强而疗效一般。

二战期间,中英美法等盟国军队,在东南亚、非洲等蚊虫肆虐的地带,吃尽疟疾的苦头;上世纪60年代越战期间,中国驻防广西等地的边境部队以及越南军方,也深受其苦。

1967 年 5 月,中国多部门联合召开“疟疾防治药物研究工作会议”,制定3年研究规划,并以军事行动命名代号“523”。

该项目在当时堪比“两弹一星”,集合国内60多家科研机构,超过500名科研人员,进行多组攻关。其中,中医药组分为针灸和中药两个方向,“青蒿”(本文“青蒿”取自中药概念,植物学名为黄花蒿)只是中药组数十种目标药物之一。

1969年,在针灸研究所退出后,屠呦呦带队的中医研究院中药研究所接替加入“523”项目。刚开始,“青蒿”在众目标药物的表现也不出色,“青蒿”提取物对疟疾的抑制率不稳定,最低只有12%。

1971年,屠呦呦翻阅葛洪《肘后备急方·治寒热诸疟方》“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”的描述,想到温度或是影响青蒿抗疟效果的关键。

反复试验后,53摄氏度的乙醚冷浸青蒿提取物,抗疟效果达到100%,这一萃取方式能分离提取真正的有效单体成分——青蒿素,这成为青蒿素类药物用于抗疟治疗的前提。

之后,科研团队接力,解析了青蒿素的分子结构,开展药物剂型研究、药理毒性分析、患者临床试验、提取方法改良等各项工作。

比如,青蒿素及大部分青蒿素衍生物的水溶性差,最早开发的药物是口服片剂,需患者大量服用,用于危重疟疾病人抢救时,不如针剂适合。因此,需改造青蒿素结构,以解决水溶性问题。

上世纪70年代末,北京、上海多家药物研究机构开始项目攻关,广西的科研团队也参与其中,一来是广西盛产青蒿草,且植物的青蒿素含量高;二来,桂林南药(前身为桂林制药厂)已有化学合成药的生产基础。

桂林南药总裁王文学告诉《21CBR》记者,一般水溶性药剂开发难度与成本更高,可对危重疟疾患者,用于静脉注射的水溶性药剂,会极大提高青蒿素类药物的临床效果。

据王文学介绍,为制造可供临床广泛使用的成品药,他们要将实验室的研究成果青蒿素,进行结构改造和剂型优化,当时,桂林南药的科研团队,选择以化学合成的方式,将青蒿素转化为不同的衍生物。

1977年底,由桂林南药科学家刘旭带领的研发小组,共开发出13种衍生物,反复试验后,编号为804号的衍生物“青蒿琥酯”,其水溶性、稳定性、有效性均很理想,同时参与研发的有上海医药工业研究院、军事医学科学院、医科院药物所、上海药物所等。

1987年,青蒿琥酯完成药理试验,按照国际新药研发流程开发,成为中国第1号化学合成药,获得卫生部颁发的x-01号新药证书,这是新中国成立以来首张一类新药证书,注射用青蒿琥酯则获得x-02号新药证书。1988年,青蒿琥酯的制备方法获得国家发明专利。

但是,新药真正走向市场的阶段,中国企业落了下风,中国在青蒿素的领先研究,没能让中国企业在全球抗疟药市场赢得头筹。1967年到1988年的20余年间,几代中国科学家为青蒿素的投入与付出,慢慢消退在历史的记忆里。

2

夺回话语权

40多年间,以青蒿素类药物为核心的新一代抗疟药物,已拯救数以百万计的生命,直到现在,依旧是全球最有效的疟疾治疗药物,成为人类抗击疟疾的最后一道防线。

从2000年起,WHO向全球疟疾高发国家推荐使用青蒿素类复方制剂用于非并发症疟疾治疗,全球对青蒿素类药品的需求迅速增长,遗憾的是,中国的青蒿素成品药仅占全球市场的3%-5%,在全球青蒿原料市场,中国占比超过八成。

换言之,青蒿产业链中,中国未能全面领跑产业链,而青蒿原料与成品销售之间的利润比,大概在1:20左右。

王文学道出原因所在:“中国市场对青蒿素类抗疟药品需求有限,且当时中国青蒿素类药品生产企业也不知如何进入国际市场,没有在产业化发展上积极投入。”

特别是,国内疟疾防控举措得力,一度高发的疟疾,在上世纪80年代发病率迅速下降,至1988年,全国只有十几万发病人数,青蒿素类抗疟药品的临床价值急速走低。

跨国制药企业则意识到青蒿素类药品的巨大商机,纷纷向中国药企伸出橄榄枝:法国赛诺菲与桂林南药建立合作伙伴关系,委托后者为其生产青蒿琥酯片,在非洲以Arsumax为商品名销售。

其后,军事医学科学院与其合作伙伴昆药集团(前身为昆明制药厂),则将第一款复方蒿甲醚的专利开发许可及青蒿素类复方药物的国际销售权,转让给诺华制药。

1999年,诺华成为全球第一家推出固定剂量复方蒿甲醚的制药公司,并在多个国家获得专利权,昆药成为其原料药供应商。

知识产权意识薄弱,工艺、资金实力缺乏,在青蒿素市场化的战场,中国药企丢了先机,沦为陪衬,只能赚取微利。

2004年,桂林南药改制,成为复星医药旗下成员企业,开始展现市场活力。中国的疟疾患者较少,在非洲及部分东南亚国家,疟疾仍然肆虐,被外资垄断的国际抗疟药市场,桂林南药试图重新获得话语权。

由于长期为赛诺菲代工,在非洲市场,大家只知赛诺菲的Arsumax(青蒿琥酯片),不知桂林南药,要打开这个陌生的市场,并不容易。

抗疟药的市场,主要由“抗艾滋病、结核和疟疾全球基金”为代表的国际药品采购机制运作为主的公立市场,想要进入,药品须通过WHO药品预认证(Prequalification of Medicine,下称PQ认证),对质量和生产工艺要求非常严格。

对标要求多方面优化产品后,2005年,桂林南药青蒿琥酯片获得WHO药品预认证,实现中国企业的零突破,这也是中国第一个走向世界的、具有自主知识产权和独立品牌的化学成品制剂。

跨过准入的门槛,下一步要完成市场选择和药品注册。“青蒿素类口服抗疟药市场基本被诺华、赛诺菲等跨国企业垄断,复星医药就采取差异化战略,专注推广针对重症疟疾治疗的Artesun®(注射用青蒿琥酯),我们将重心定在了重症疟疾市场最大的非洲。”苏莉回忆道。

苏莉是复星医药集团总裁助理、创德医药有限公司总裁(复星医药拓展非洲市场的全资子公司),她告诉《21CBR》记者,初期进入非洲,第一关就是向进口国药监机构申请药品销售许可证书(Market Authorization, 下称MA),整个非洲有53个国家。

“药品注册要提交53次,按照不同官方语言英、法、葡、阿拉伯语准备资料和设计产品包装,这还只是第一步。”苏莉说。

外国药品进入非洲,大致有三种渠道:国际组织采购,由“全球基金”、美国USAID、WHO等通过国际药品采购机构采购药品后,免费向非洲国家地区提供药品;政府采购,由各国政府招标采购后供公立医院使用;私立市场通过与进口国医药批发商建立合作,向私立药房、医院、诊所等供货。

国际组织及国家采购的基本条件是,药品要通过WHO的PQ预认证,进入目标进口国的《国家用药基本目录》并在当地获得MA。私立市场只要求药品在进口国获得MA后即可销售。

据苏莉介绍,十多年前,中国药品在非洲的认可度并不高,有国内药企生产仿制药,通过医药公司去打当地市场,并以低价为特色,且常有假药印着Made in China,当地人留下了中国药低价、低质的坏印象;桂林南药是进驻的首家中国原研药企,既然是原研药,就一定要让医生了解药品属性。

“我们必须在当地做学术推广,并要联合当地专家一起开展临床研究,用可信服的临床数据,争取进入世卫组织的推荐用药目录,才能在公立和私立市场争得份额。”苏莉说,向医生做学术培训,让他们接受并愿意开具处方,是青蒿琥酯推广的第二道关卡。

最早要攻克的是肯尼亚,这是东非地区经济较好的国家,私立市场相对成熟,又是英语区,在肯尼亚设立了办事处,苏莉组建起了自己的营销队伍。

3

“国家名片”

建本地化团队,徒增不少成本与管理难度,对复星医药以及桂林南药来说,是不得不做的投入。

起初,他们希望由当地医药公司代销,尝试过发现无法达到预期,量起不来,症结就是学术培训不足,代销公司只负责流通,不负责市场教育,他们不了解产品特性,看不清前景,自然不愿意花成本做一个新品牌。

成本只能自己承担。

“我们对产品有信心,组织当地专家来中国工厂参观、访问,了解中国的发展与药企工艺实力,这要投入大量人力物力。”苏莉坦言,开发肯尼亚市场的前三年,就是不断投入,一个专家可能要沟通十次,才愿意停下来听介绍,“医药代表只能介绍产品安全性和疗效,但是不可能主导医生的行为,要求他们开处方,整个推广过程非常漫长”。

不停支出、没有回报的焦虑和压力,苏莉到现在都记得,“幸好在第三年,注射用青蒿琥酯进入《国家基本药物目录》,肯尼亚政府也开始采购Artesun®。”

在此期间,桂林南药引入了“药物经济学”的概念,就是从疾病治疗的整体成本、效率,并综合发病率、死亡率所产生的经济影响计算药物成本。以奎宁为例,奎宁注射剂本身非常便宜,患者却必须住院进行静脉滴注,那么成本加总就比静脉推注的青蒿琥酯产品来得高。

团队以此概念游说肯尼亚国家疟疾控制中心,后者同意在小范围内进行尝试,发现临床效果十分理想且成本大幅降低,于是成功说服卫生部采购。随着临床应用的铺开,肯尼亚又向全球基金等国际组织寻求采购援助,桂林南药开始打开了肯尼亚市场。

由于肯尼亚在非洲的经济实力和学术影响力,这次成功的破冰,为苏莉团队赢得了背书,开发周边国家也变得容易起来。

苏莉刚开始拜访本地专家,很多人不了解,对她不热情,慢慢情况起变化了,“非洲专家一听说我的产品是Artesun®,会主动告诉我,产品很不错,昏迷三天的儿童患者,用了Artesun®,很快就康复了。”

开发团队先后在加纳、科特迪瓦、尼日利亚、坦桑尼亚、乌干达、马拉维和赞比亚等国设立子公司和办事处,销售网络覆盖撒哈拉以南非洲地区30多个国家,拥有800名员工。

2010年10月,Artesun®作为全球首个注射剂产品,通过PQ认证,2012年,WHO向全球疟疾国家强烈推荐注射用青蒿琥酯作为重症疟疾治疗的首选用药,Artesun®开启了快速扩大临床运用的篇章,在多个国家成为重症疟疾治疗的首选。

2019年3 月,美国疾病控制与预防中心(CDC)在其官网宣布,自4 月起,注射用青蒿琥酯成为美国治疗重症疟疾患者的一线用药,桂林南药生产的Artesun®成功进入欧美主流医药市场。

同时,复星医药也开始建立抗疟药的完整产品线,已覆盖重症疟疾、非并发症疟疾及儿童疟疾预防三大领域。其中,针对儿童疟疾预防的SPAQ-CO分散片,于2015年上市,2017年当年就向全球提供了近7000万板,约1700万儿童免除了被疟疾感染的风险。

现在,Artesun®已经成中国在非洲的名片,该药已在全球38个国家注册销售,从2013年开始,每年销售都实现双位数增长。

2010年至今,桂林南药共向国际市场供应超过 1.2 亿支注射用青蒿琥酯,帮助全球超过2400 多万重症疟疾患者重获健康,其中大部分是 5 岁以下的非洲儿童。苏莉表示,抗疟药市场中,只有占比5%的重症疟疾患者使用注射剂,这个5%,复星医药占的却是100%。

4

新的攻坚战

不过,就财务而言,抗疟药领域不是一个高利润的市场。

“和抗癌药相比,青蒿素类药品销售基本没有经济效益,即便不计国家投入的研发成本,也只能维持基础成本覆盖,更多是社会价值。药品尚且如此,中国大量药厂所处的青蒿原料供应以及青蒿素供应的环节,利更薄。”该领域的一名从业者透露说。

提取青蒿素的植物,学名为黄花蒿,在中药典多称为“青蒿” 图片来源:IC

据其介绍,青蒿素产业链大致可分为种植、提炼和制药三个流程:种植“青蒿”,提炼出青蒿素,再由制药企业合成蒿甲醚或者青蒿琥酯这类合成物,制成原料药或者成品药(复方蒿甲醚、青蒿琥酯制剂等)对外销售。

其中,种植的效益就很差,青蒿草对外销售价格大约1100元/公斤,每公斤利差只有300元左右,如计入人工成本,所获微薄;青蒿素提取环节,全国参与企业众多,价格已跌到历史低点,销售价格和生产成本基本打平而已。

在成药制造与销售环节,国家大力实施“一带一路”倡议,中国药企的制剂不断走出去,盯着非洲的中国药企就达300多家,可是,中国医保进出口商会相关数据显示,2017年总销售收入不到10亿美元,桂林南药一家就占1亿多美元,除了少数头部企业,其他各家市场份额都不大。

考虑到非洲欠发达国家的可负担性,国内出口抗疟药品的售价,一直维持在1-2美元/盒(人份)的低位。

大部分中国涉及青蒿素的药企,处在原料药销售环节,产品利润薄,研发和市场销售的投入跟不上,团队建不起来,即便勉力进入非洲,也维持不了几年,只能打退堂鼓,将市场拱手让给外资药企。

“不计成本、不计人力投入青蒿素研究的年代过去了,现在药企研发必须销售带来效益、效益投入研发,形成经济循环才行,在青蒿素产业链上,一旦大家都不获利,行业发展就会陷入僵局。”该业内人士评论说。

即便在非洲站稳脚跟的桂林南药,也正面临新的竞争对手——人力成本低、环保压力小且有长期仿制药经验的印度药企,他们几乎以同样低廉的价格在中国采购青蒿原料,却能以更廉价的制剂价格在非洲销售。

“这种反制,很让中国企业心寒和委屈。两三年前,业内有人提出在青蒿原料销售应形成联合,避免低价销售原料,保护国内产业链的良性发展,可种植端难以管理,执行不久就破局了。”上述从业者无奈说道。

印度仿制药进入非洲市场后,Artesun®销量暂时未受大的影响,可局势的严峻,已引得各药企、行业协会甚至屠呦呦本人的关注,如何让大家形成合力,保护传统优势产品,挖掘潜在价值,延长青蒿素类药品生命周期,提高其经济价值,成为又一场新的攻坚战。

时间窗口正越来越紧。

按照WHO的相关规定,一个国家或地区至少连续三年确认无本土疟疾病例时,即可向WHO申请“无疟疾”认证。

目前,全球已有38个国家和地区获得该项认证。中国已在全国范围内开展“零疟疾”确认工作,在曾发现疟疾的24个省份中,已有7个省份成功通过审核,全部核查工作将在2020年底完成,一旦确认,即有资格申请“无疟疾”认证。

更多国家正向零本土疟疾病例迈进。2017年,46国报告本土疟疾病例低于1万例,2010年则仅有37国;本土疟疾病例低于100例的国家数量,从2010年的15国增至2017年的26国,同期,全球疟疾的每千人发病率从72例降至59例。

疟疾发病率下降、无疟疾认证地区不断增加,是全球公共卫生领域的胜利,但也意味着,抗疟药市场在不断萎缩,会确定无疑地走下坡路。

对于复星医药及桂林南药而言,非洲抗疟药的市场才打开没多久,情形就变得严峻起来,他们正试图扩大在非洲的医药销售机会。

复星医药总裁兼CEO吴以芳告诉《21CBR》记者,青蒿素类抗疟药在非洲的特殊地位,奠定了公司的市场地位,作为注射用青蒿琥酯的生产与销售方,复星医药、桂林南药在当地被看作“Big pharma(大药厂)”,加上“一带一路”倡议的推进,宏观环境利好企业,公司正不断推进“市场完善行动”,比如,收购Tridem Pharma,将业务从英语区拓展到法语区、葡语区,非洲当地队伍已扩充至1000人,另外,也在加速北非和中东地区的开拓。

“我们准备进一步在非洲建设GMP药厂,搭建最高标准GSP配送系统,建成之后服务水准会更高,整条产业链的投入,将会扩大我们在当地的差异化优势。”吴以芳说,非洲疾病谱相对单一,集中在传染病领域,其结核类药物也在准备当地的药品注册,未来可以共享销售网络。

关于青蒿素类药物新适应症的开发,已成众多企业押注的新方向。“大家都在尝试开发青蒿素类药物新的适应症,前不久一次会议上,我也和屠呦呦团队进行沟通,探讨新适应症的联合开发与研究。”王文学告诉《21CBR》记者。

好消息是,屠呦呦团队已发现,青蒿素的一种衍生物“双氢青蒿素”,对治疗具有高变异性的红斑狼疮效果独特,其团队所在的中国中医科学院中药研究所提交的“双氢青蒿素片剂治疗系统性红斑狼疮、盘状系统性红斑狼疮的适应症临床试验”申请,也已获批。

昆药集团作为负责单位,已开展临床试验,如一切顺利,新双氢青蒿素片剂或最快于2026年前后获批上市。

“中国医药学是一个伟大宝库,应当努力发掘,加以提高。”屠呦呦4年前在诺奖颁奖典礼上如是说。10月26日,《关于进中医药传承创新发展的意见》开篇这样写道,“中医药学是中华民族的伟大创造,是中国古代科学的瑰宝,也是打开中华文明宝库的钥匙……”

关于青蒿素的发掘与研究,远未结束。

(于建民为化名)

(编辑:陈晓平)