东京湾的科技与创新: 把握产业链上游及核心技术 以“控心”应对“空心”

比起“空心化”,对日本制造业更合适的形容应当是“控心化”。

东京湾是目前公认的世界三大湾区中GDP规模最大的湾区,在从“世界最大工业带”到“知识型湾区”的转型中,其创新能力不断得到认可。

在科睿唯安发布的《德温特2018-2019年度全球百强创新机构》报告中,日本上榜企业数量达到39家,蝉联榜首;其中,位于东京湾区的有26家。这也意味着,全球26%的“创新百强”位于东京湾区。世界知识产权组织最新发布的《2019年全球创新指数》显示,按城市圈划分,位于东京湾的京滨工业带(东京和横滨都市圈)在科技城市群当中蝉联第一。

创新能力的铸成并非一蹴而就,这背后是东京湾区产业结构的调整和升级,以及日本的学术、企业资源不断向东京湾的聚集。

东京湾也是三大湾区中高端制造业最为突出的湾区,尽管从占比看,经历数次产业结构调整后,东京湾的产业如今已是第三产业为主、高端制造业为辅,分布较为均衡,但不论是从科研投入还是创新成果上看,制造业依然称得上是“中流砥柱”之一。

得益于极强的创新能力和在关键技术、工艺上的能力,即便在面向消费者的最终制成品市场上份额出现了下降,日本企业在设备和材料、元器件及零部件等上游领域依然拥有较高且稳固的市场份额。

而若是从跨国公司全球化布局的角度看,虽然日本也经历了企业海外生产基地不断增加、海外生产比重上升的阶段,但附加值较高、技术密集、研发在产品生产周期中占据重要地位的核心生产仍留在了本土,这也一定程度上抵消了产业升级过程中对本土产业空心化的担忧。

东京湾的超级聚集

日本富士通总研向21世纪经济报道记者提供的数据显示,日本资本金10亿日元以上的大企业中超过一半总部位于东京;东京湾区的大学占到了全日本的三成左右;东京及周边的“大东京”范围内集聚了日本五成的创新研究机构和六成的研发人员。

“东京聚集了大量的大学和研究机构,利用开放创新的方式将这些学校和机构的创新成果信息公开,对接企业,有兴趣的企业可以探讨后续的商业化,东京都、各个区都会进行支援。”日本丸红经济研究所资深研究员李雪莲对21世纪经济报道记者说。

企业方面,以2019年世界财富500强榜单来看,除本地经营企业外,52家上榜的日本企业中有43家明确地在东京湾设立了总部,总部不在东京湾区的企业均在东京湾设立了“第二总部”。扩大在东京湾区的布局成为注册地本不在这里的企业绕不开的选择。

“绝大部分的日本企业都会把总部设在东京。在美国、德国或者是中国,企业总部一般会分散在各个城市。”瑞萨电子(Renesas)高级副总裁真冈朋光对21世纪经济报道记者表示。这家日本最具代表性的半导体企业总部就位于日本东京都的丰州。“东京成为了一个人才非常集中、情报流通性非常高的地方。”

也正是因此,外加东京湾区庞大的本地市场及应用场景,对于起源地不在东京湾区的企业,布局东京湾的意义还包括进入大数据、人工智能、医疗保健、新能源汽车等新的业务领域。

村田制作所(Murata)是一家位于关西的京都企业。尽管在大众印象中名气可能并不算大,但实际上,这家创立于1944年的企业在全球被动元器件市场牢牢掌握着优势,年营收超过15000亿日元(约140亿美元)。

为布局关东市场,该公司先是在1988年于横滨开设了专注研发的横滨事业所,又随后在1993年设立了专注销售的东京支社。而随着近年公司业务的发展,在关东地区强化研发体制已成为该公司“一个重要的课题”。

为此,在横滨市“港未来”整体开发计划下,村田正在横滨建造新的创新研发中心。目前,该公司的研发仍是以本社和村田野洲事务所等关西地区为中心,但村田制作所相信,在建的横滨创新中心未来会在其研发体制的布局中扮演重要角色。

“现有的横滨事业所主要面向通信市场的开发。而在建的研发中心主要针对的是我们想要进入的新市场,比如汽车、能源、医疗保健,这是我们未来的目标市场。”村田制作所东京支社管理部部长、横滨事业所担当部长小杉雅明对21世纪经济报道记者表示。

“横滨市本身在重点建设港未来地区,希望大企业能够入驻,将研发等职能放在这里。”村田制作所企宣部部长小泽敏之对21世纪经济报道记者进一步解释称,“村田恰好也有意愿进一步布局关东市场。”

把握产业链上游优势

据世界银行数据,日本制造业占GDP比重已从1994年的23.49%降至了2009年的19.15%,并在逐步回升之后,于近年稳定在了20%-21%之间。尽管在该国经济中所占比重已难回1989年26.5%的水准,但不论是从科研投入还是创新成果上看,制造业依然是驱动经济发展的“中流砥柱”之一。

据日本总务省数据,在2017财年(2017年4月-2018年3月)中,日本科研费占GDP比重为3.48%,总额达19万亿日元,刷新了历史纪录。企业的研发投入为13.8万亿日元,占比超过七成;其中,投入到制造业的研究经费约为12万亿日元,占企业研发投入总额的86.8%。

从总部位于东京湾区的世界500强企业来看,与制造业相关的约占四成;而入围科睿唯安“创新百强”榜单的日本企业,几乎全部与制造业相关。有研究认为,在果断抛弃家电等产业后,零部件制造已经成为日本制造业的关注重点。

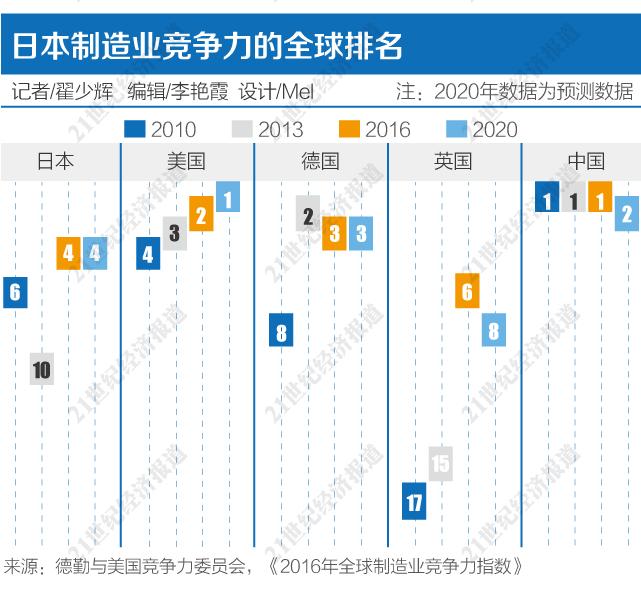

日本制造业在国际竞争中也并没有式微。例如,德勤与美国竞争力委员会发布的《2016全球制造业竞争力指数》显示,日本制造业在2010、2013和2016年的竞争力排名分别为第六、第十和第四位;而根据预测,其在2020年将继续维持在第四位。以极强的创新能力为基础,以国际化战略布局为策略,日本制造业在走出低迷的同时,已经实现了又一次转型。

以曾在20世纪70年代迅速崛起、销售额一度占据全球市场的半壁江山的日本半导体产业为例,行业分析机构IC Insights数据显示,1990年时,日本企业曾占据了全球十大半导体公司中的六席,总体的市场份额亦达到了49%;而到2017年,榜单上已仅有东芝一家,占有率也降至了7%。

“虽然其中包含很多要素,但一个很重要的因素就是市场的变化。全球范围内,支持我们的供应商也发生了巨大的变化。”真冈朋光表示,“我觉得,日本企业没能很好地对此做出应对。”

不过,在半导体产业上游,日本企业仍手握稳固的优势。以半导体设备为例,行业分析机构VLSI Research以2016年相关领域的营收数据为基础的统计报告显示,有4家日本厂商进入2016年全球十大半导体设备厂商之列。

在真冈朋光看来,与其说是“转移到上游领域”,不如说是面对不断变化的市场,在上游等领域拥有强项的企业才能存留下来。“所以,面对不断变化的市场,如何应对显得非常重要。”

已有学者指出,比起“空心化”,对日本制造业更合适的形容应当是“控心化”。一方面,这些产品附加值较高、技术密集,研发在产品生产周期中占据较重的地位;另一方面,由于体量不大,其优质性与企业规模大小也就没有太大关系。一个体现就是,在日本电子产业整体“衰退”的背景下,一批上游的“小巨人”却愈发强势。

例如,在电容器领域,村田制作所拥有着极高的市场占有率。尤其在被动元件MLCC(片式多层陶瓷电容器)上,其市占率居于榜首。MLCC被广泛应用于各类电子设备之中,已是目前应用最为普遍的陶瓷电容产品,以村田为代表的日本企业一起占据了该产品过半的市场份额。而受益于5G等领域的增长,其市场需求仍在扩大。

渐进式的迭代

诺丁汉大学教授约翰·奥顿(John Orton)曾在其著作中指出,日本企业在开发和计划产品时,会先确定一个可能卖得出去的产品作为目标,然后“倒着想”设计出最能够实现这个目标的研究、开发、生产乃至销售方案,且各个部门之间对这一目标的观点也实现了流动。

这种“倒着想”的思路被认为是日本电子产业在上世纪取得惊人的成就的重要原因之一。时至今日,它对日本企业的创新侧重依然有所影响。

“如果单从数量上看,日本企业的内部改善次数可以说是非常多。”罗兰贝格咨询公司日本执行合伙人长岛聪对21世纪经济报道记者表示,其重点在于,观察自己所做的事情,从中找到欠缺之处;而把这些缺点补足之后,下一步就会是设定一个不太容易实现的突破性的目标、以及去思考如何实现它。

“这有利于逐一去完成很多的目标。”他说,“简单地把它和新事物产生的数量去做一个比较,那日本绝对是一个善于改善的国家。”不过他也坚持认为,这并不意味着日本企业创造的新事物就很少。

真冈朋光也以瑞萨电子自身举例。对该公司来说,如何将技术产品应用在客户端非常重要。“我们需要在考虑这一点的同时,进行新产品的规划和实际开发。”他说,“比如在产学合作的活动中,我们也会事先讨论好这种产品会被怎样运营、与什么市场需求相关,然后再进行共同的开发和研究。”

日本贸易振兴机构亚洲经济研究所副主任研究员丁可认为,如果将技术创新分为“跨越式的突破”和“渐进式的迭代”两类,前者从零开始、也更容易被颠覆,它是如今数字经济中多见的技术体系;而后者则注重持续的发展和积累,并可以长期的应用。

毫无疑问,日本企业更擅长的是“渐进式的迭代”。在采访中,几家企业也都向21世纪经济报道记者展示了他们持续精进迭代的成果,例如瑞萨电子能够将功耗降至超低,甚至实现产品生命周期无需充电或更换电池的SOTB技术,以及村田制作所体积越做越小、性能却保持一致甚至进步的电容器。“日本企业很擅长将自己已有的技术继续精进,也凭借这一点保持了高竞争力。”长岛聪表示。

丁可指出,此种擅长也与日本制造业的行业格局有关,即基本上都是竞争性的寡头格局,汽车、电机、半导体等领域均由几家大企业所把握。“大企业都有各自的体系,每个中小企业基本上都很稳固地进入某一家大企业的协作体系中,并保持长期的合作关系。”他解释说,“这就不太用考虑市场的问题,因为订单是有保证的,他们可以将更多的精力投入技术研发,几十年如一日只做一个东西、只钻研一个技术。”

不过,在5G、人工智能、物联网等新技术驱动的新一轮科技变革中,全球范围正在出现与以往完全不同概念的创新技术。如何在这样的背景下保持竞争力也是日本企业如今需要思考的问题之一。“但正如刚才所说,很多初创和中小企业在进行尝试,虽然不能说已经取得了成功,但还是很值得期待。”长岛聪表示。

新趋势下的潜能

东京湾区内,除了周边地区,即使在东京都也依然聚集着一批制造业。东京板桥区议员长濑达也向21世纪经济报道记者介绍,同有着大型临港工业区等生产聚集地的神奈川县、千叶县一样,东京都内也依然有工业区域,例如在他所处的板桥区。

大田区和板桥区的工业制品产量在东京23区中分列第一、第二位区,他们每年的生产规模分别约为4000亿日元和3800亿日元。“不过,现在随着东京地价逐步变高,一些类型的企业也迁移到了外地。”长濑达也介绍说,“(在板桥区)这主要包括与光学和印刷相关的企业。”

目前在板桥区,这里代表性的企业有生产高质量的体脂秤、体温计等产品的百利达公司(Tanita),生产相机的宾得(Pentax)和尼康(Nikon)公司,以及其他生产望远镜等光学元器件的生产公司。“智能制造”在东京湾的高端制造业中仍有着广阔的发展空间。

实际上早在1989年,日本就提出过一项“智能制造系统”(IMS)国际合作计划。尽管也曾得到了多方的参与,但并未取得成功。日本富士通总研主席研究员金坚敏对21世纪经济报道记者指出,当时的日本企业很快就发现,通过全球化的布局同样可以实现效率的提升,而IMS则需要大量的投资,其热度也因此很快褪去。

而如今,“工业4.0”等新概念下的智能制造和IMS有着明显的区别。“技术不一样,网络不一样,与消费者的沟通也不一样,工业4.0是新一代的智能制造。”金坚敏说。日本并未照搬德国“工业4.0”或GE提出的“工业物联网”,而是提出了新的Society 5.0,其关键在于人工智能(AI)和物联网(IoT)的结合,也就是AIoT。

例如,拥有可用于智能制造的嵌入式AI等技术的瑞萨电子,其自身也是智能制造的积极实践者。据真冈朋光介绍,该公司已经在其三个工厂内投入使用了嵌入式AI技术,预计可达成每年削减10亿日元成本的效果。此外,GE医疗日本区的日野工厂也正尝试在使用该技术提升生产效率。

不过金坚敏仍指出,尽管政府和研究人员思路的转换会比较快,但企业的转变其实较慢。原因之一是,过去日本企业已基本完成信息化升级,这导致了思维的停留。而对于数据需要实时处理和反馈,并通过AI和大数据实现可预测、可视化,进而支持决策等方面却没有及时认识和理解。另一个原因则是,企业的投资需要看到回报,而对AIoT的投资需要达到一定量之后才能见到成效。

另一个新趋势是,日本企业过去颇具特色的管理和工匠文化也在发生着变化。例如,近年来一些制造业公司开始“欧美化”。长岛聪指出,已有日本公司更加接近欧美的企业文化,这主要发生在一些汽车零部件厂商和半导体公司,尽管数量上看还并不是很多。

“比较‘欧美’的是,他们有了非常细致的KPI,并采取自上而下的管理方式。他们尝试通过这种方式,一定程度上减少日本人传统的工作方式带来的低效性,以创造更多的利润。”长岛聪说,“但是在这个企业工作的仍然是日本人,单纯完成上级下达的KPI对他们来说是很难实现的。他们仍然有那种想要自己下功夫去创造、去改善的文化,这在一些公司身上也有所体现。”

丁可认为,这种“工匠文化”在研究机构和中小企业带来的另一个影响是,研究人员会特别擅长技术研发,却不善于商业模式的创新,也不太会主动将技术商业化、主动去首先使用。这也导致了众多拥有潜力却未能商业化的技术的存在。

新的尝试则包括,投资机构、咨询公司、政府平台等多方展开合作,在资金、信息情报、商业化应用和商业网络等多个方面发挥各自优势,寻找和支持拥有优秀技术的企业和团队,帮助这些新技术取得专利和进行商业化尝试,或是对其他有意愿将这些技术商业化的初创公司进行支持。

例如,2019年3月,为推进九州大学先进有机光电中心在电流激发型有机半导体激光二极管(OSLD)上的突破性研究成果的应用,该校成立了初创企业KOALA Tech;随后在7月1日,罗兰贝格、Beyond Next Ventures和astamuse三家公司就同时宣布了对KOALA Tech的支持。

(编辑:李艳霞)

21世纪经济报道及其客户端所刊载内容的知识产权均属广东二十一世纪环球经济报社所有。未经书面授权,任何人不得以任何方式使用。详情或获取授权信息请点击此处。