凭借与银行、地方政府的良好关系,以前他可以用30万元收购到价值100万元的不良资产包,再按50万元转手卖给第三方机构轻松获利,但银行如今报价一口气提高至50万-60万元,倒卖几乎无利可图。

银保监会最新数据显示,截至2019年12月20日,约165家困境企业实施了债转股,到位资金高达1.12万亿元,但在业内人士看来,即便扣除1.12万亿元债转股项目,国内不良资产处置市场依然拥有巨大金矿可挖。

招商平安资产管理公司总经理陈明理算了一笔账,截至2019年三季度,商业银行不良余额达23672亿,此外银行体系还有38173亿元关注类贷款,若按上市银行平均40%关注类贷款迁徙率测算,未来每年还将有约万亿规模关注类贷款转化为不良。

不良资产市场依然广阔,只是今时不同往日。

“以往,不良资产处置盈利模式主要靠关系,从银行低价收购不良资产包,再高价卖给第三方机构赚取差价。随着近年参与机构越来越多,银行贱卖不良资产包的现象越来越少,低买高卖获利模式不再行得通。”一位不良资产处置机构负责人郭海(化名)对以往低买高卖的好日子记忆犹新——凭借与银行、地方政府的良好关系,他可以用30万元收购到价值100万元的不良资产包,再按50万元转手卖给第三方机构轻松获利,但银行如今报价一口气提高至50万-60万元,倒卖几乎无利可图。

这未必是一件坏事。在郭海看来,它正驱动国内不良资产处置从“靠资源人脉”向“专业化解风险”蜕变——通过不良资产风险化解与资产盘活获取实实在在的资产处置利润。只是,这也令不良资产处置不但变成脏活累活,更是脑力智力活。

如今,郭海每天都得周旋在法院、困境企业管理层、各类企业债权人、地方政府、律师之间,一方面设计能令各方皆大欢喜的不良资产处置方案,另一方面还得与各个利益方“斗智斗勇”——既要防范困境企业做假账瞒天过海,又得提防企业管理层与第三方相互勾结“转移”优质资产;既要化解企业有价值资产在剥离盘活过程所遇到的各种执行难,又得想办法寻找潜在产业投资者更有效地盘活这些有价值资产。

专注不良资产处置的吉艾科技集团董事长姚庆向记者直言,目前国内不良资产处置正呈现三大趋势:一是从资源型向专业型转变,即从原先的资产包低买高卖向专业化解不良资产风险博取收益转变;二是从区域性向全国性演变,即越来越多区域性不良资产处置机构业务触角正伸向全国;三是从风险化解向产业重组升级。

“不良资产处置转型征途走起来绝不会轻松,大家都如履薄冰。”郭海向记者透露,何况还可能“踩雷”不断。

处置“雷区”

“近期和同行一见面,聊得最多的话题不是市场前景多广阔,而是如何避免踩雷。”郭海向记者感慨说。其实多数不良资产处置机构的账本上,或多或少都有“踩雷案例”与为此所缴的不菲学费。

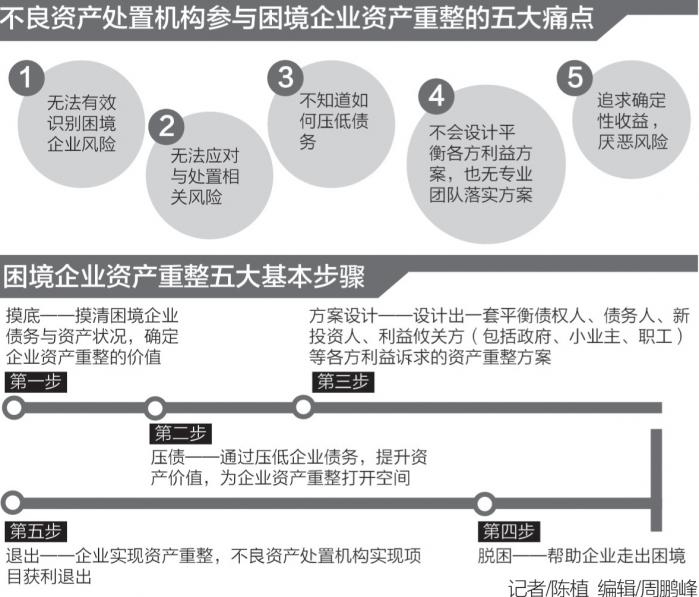

在他看来,之所以多有踩雷经历,一个重要原因是无法有效识别困境企业风险。具体而言,不良资产处置机构对困境企业尽职调查不够严谨,包括对企业隐性债务评估不足,资产盘活过程对施工改造风险判断不全等,导致非但没能有效盘活资产,反而让自己深陷其中。

“但将全部责任归咎于不良资产处置机构,又有失偏颇。”一家不良资产处置机构业务总监向记者分析说。通常不良资产处置机构会聘请专业律师团队对困境企业经营状况与债务问题进行全面尽职调查,但部分律师为撇清自身尽职调查不严所承担的风险,会在尽职调查报告里加入一条免责条款,即律师拿到的企业经营状况与债务问题均来自困境企业管理层或大股东,一旦这些财务数据存在造假,与律师团队无关。

此外,由于律师团队都是“后端收费”,因此也倾向“粉饰”困境企业财务数据以促成不良资产处置交易,赚取相应尽职调查收入。

他直言,一旦不良资产处置机构“轻信”尽职调查报告,就会在处置过程遭遇各种“雷区”——比如有人突然拿着盖有企业公章的欠条要求兑付,令企业隐性债务大增,还有企业生产线本身存在大量施工问题,需要花费巨额资金重新改造,令处置成本大幅超过原先评估值。

“目前,我们对企业隐性债务的尽调,真的是心有余而力不足。”这位不良资产处置机构业务总监告诉记者。此前他在运作三笔不良资产处置过程中,均遇到困境企业联保联贷企业突然上门追债的状况,所幸其中一家困境企业因有地方AMC共同参与,通过地方政府协助迅速阻断了联保联贷所引发的隐性债务扩张风险,处置得以延续,另两笔都因企业隐性债务激增而处于停摆状况。

在他看来,企业隐性债务是“查”不全的。因此不良资产处置机构以往的操作经验,在判断企业隐性债务是否有漏网之鱼方面起着至关重要的作用。比如他们会仔细考察企业存货、应收账款、商誉、经营性资金流进出之间的关系,判断困境企业是否刻意隐藏债务。

“这份经验,就是我们不断踩雷所缴的学费。”他直言。

处置的学问

要化解困境企业隐性债务风险,一个有效的解决方案就是让各个债权人大幅削债,提升资产价值,为困境企业资产重整打开操作空间。

不过记者了解到,说服各方削债,同样是一门相当高深的学问。一方面需要不良资产处置机构全面了解各个债权人的“态度”,比如银行若对这笔信贷坏账做了核销,那么说服它大幅削债的几率会比较高;另一方面还要了解地方政府的顾虑,包括是否担心企业破产清算导致大量员工被裁等,只有帮助地方政府解决上述顾虑,才能说服地方政府与各个债权人沟通,形成削债方案以确保企业运转避免员工被裁。

“事实上,如何设计一整套平衡各方债权人、债务人、新投资者、利益攸关方(包括政府、小业主、职工)等各方利益诉求的资产重整方案并付诸实施,才是真正考验不良资产处置机构的沟通谈判与资产盘活能力。”姚庆指出。考虑到各个利益方沟通谈判耗时漫长影响困境企业资产盘活操作效率,目前不少不良资产处置机构转而改走捷径,即先说服各债权人同意将企业有价值资产单独剥离进行盘活并创造价值,再兑付给他们。

不过,这种资本运作同样需要通过法院裁定与地方政府认可,若企业隐性债务不断涌现导致债权人之间博弈加剧,不但会影响整个有价值资产剥离盘活进程,还令潜在产业投资者纷纷避而远之。

“过去一年,类似案例我就遭遇两起。”郭海告诉记者。此前他接触到一家大型产业投资者,对一家困境企业部分资产剥离盘活颇感兴趣,但前提是这笔产业投资需要在48个月内实现项目退出。然而,由于企业隐性债务突然涌现导致债权人要求资产重整方案推倒重来,导致上述资产剥离盘活得耗时2-3年,产业投资者认为资产剥离过程过于漫长无法实现获利预期,最终决定不再参与。

他坦言,如何在隐性债务突增情况下,说服各债权人能尽早达成有价值资产剥离盘活共识,很大程度考验不良资产处置机构的应变能力——在最理想情况下,若能说服新旧债权人尽早取得共识,就能最大限度降低司法操作成本(即法院裁决资产剥离),实现资产最快盘活,但在实际操作过程,新旧债权人的利益博弈迫使法院不得不通过裁定判决实现资产剥离,导致整个资产盘活效率大幅下降,错失很多业务发展机会。

这倒逼众多不良资产处置机构在资产剥离盘活方面“两极分化”:一方面房地产与商业地产项目剥离盘活工作抢着做,因为这类资产盘活相对简单,只需引入相应设计施工机构将烂尾楼盖完出租或转卖,实现资产增值即可;另一方面企业生产线或技术盘活“少人问津”,因为这不但需要专业的产业整合能力,还需要他们苦口婆心说服各债权人时刻“以拯救企业的大局为重”。

记者多方了解到,在引入产业投资者存在难度的情况下,个别不良资产处置机构曾考虑过自建产业整合团队,但很快打消这个念头。原因一是组建产业整合团队开销极高,负担不起;二是当前整个团队将大部分时间都花费在如何避免踩雷与说服各债权人达成资产重整共识方面,根本没有剩余精力推进产业重组业务。

“其实,产业重组能创造的不良资产处置利润相当可观。”郭海直言。此前有家负债累累的地方钢铁企业希望他们能协助剥离一条高端钢板生产线进行技术升级,进而带动企业恢复造血功能解决债务问题。他们经过市场调研发现,这条高端钢板生产线若通过技术升级,的确能创造不少订单,但由于团队缺乏产业背景人士,根本不知道技术升级过程的施工安全问题如何解决,导致相关资产剥离盘活进展缓慢。

在他看来,这也是当前国内不良资产处置机构与欧美同行的最大差距之一,欧美大型不良资产处置机构都拥有一支逾百人的产业重组团队,能对困境企业产业整合重组前景开展全方位调研了解,梳理出技术、产品、销售、管理等方面的薄弱环节,并给予可操作的解决方案,带领企业资产盘活并获取巨大的收益。

创新有待司法“配合”

记者多方了解到,尽管挑战重重,不良资产处置机构还是找到多种解决方案化解其中的操作痛点。

比如部分地方AMC引入企业托管机制,即对出现债务危机的企业采取托管运营方式,一方面能全面了解企业债务状况,令隐性债务无所遁形,另一方面能提前介入,找到有价值资产进行快速剥离盘活。

此外,个别不良资产处置机构还引入公益债模式,即对困境企业所拥有的烂尾楼资产拥有最先偿还优先权的情况下,投入资金恢复施工建造,帮助烂尾楼摇身变成优质楼盘进行出售或出租,令所有债权人都有机会获得更高的资金返还额度。

“不过,这些新的解决方案要实现推广普及,还有不小的难度。”一位熟谙不良资产处置的律师向记者透露,以公益债模式为例,在江浙地区相当流行;但在西部地区,不少地方法院对此相当陌生,且当地债权人担心公益债模式会令他们利益受损,也不同意当地法院引入公益债资金进行有价值资产剥离盘活。

在企业托管阶段,不少地方法院对企业隐性债务的认定存在“偏差”,也会导致不良资产处置机构对困境企业债务梳理估算造成巨大的压力。其中最常见的,就是地方债权人突然拿着盖有企业公章的欠条追债,但不良资产处置机构在了解详情后认为其中可能存在“萝卜章”、或企业个人私下使用单位公章对外借款牟利,但在地方法院调查判决阶段,由于法院方面无法了解到这些“欠条”背后的故事,只能认定企业公章有效并将它们纳入企业债务里。

“我们因此输掉了好几个官司。”这位律师向记者透露,这导致企业债务规模大幅超过预期,不得不暂缓相关资产托管处置进程,此外个别新债权人对原先资产剥离盘活方案存在异议,也导致相关资产运作陷入停摆。

令他更加伤脑筋的是,有时地方法院判决的差异性,也会导致相关资产重整进展陷入新麻烦。比如困境企业一笔价值1000万元的资产,可能分别抵押给三个债权人,第一顺位债权人有600万元额度,第二顺位债权人有300万元额度,第三顺位债权人有100万元额度,在通常情况下,考虑到债务兑付违约所产生的罚息等额外费用,第一顺位债权人最终可以拿到800万元偿还额(包括罚息等其他费用开销),第二顺位债权人只能拿到200万元偿还额,而第三顺位债权人则拿不到一分钱。

然而,个别地区法院裁定按照6:3:1进行资产分割偿还,令第一顺位债权人相当不满,要求相应资产重整方案必须推倒重来以维护自身权益。

“后来地方高院对此做出最终判决,仍然按通常情况进行兑付,总算让第一顺位债权人不再推翻原先的资产重整方案,但第二、第三顺位债权人又觉得钱少了,也开始闹情绪。”他无奈表示。其实,有时地方法院也很无奈——尽管他们注意到一些困境企业管理方明显勾结第三方机构“转移”企业有价值资产牟利,但由于操作流程合规,也只能“听之任之”。

比如一家困境企业管理层将一条重要生产线按每年1万元借给外部第三方企业20年,但事实上这条生产线市场租金至少6万元,但由于合同流程合规操作,地方法院明知其中存在“贱卖不良资产”嫌疑,也无可奈何。

华东政法大学法学院副教授周珺向记者表示,目前相关部门也注意到这些问题,正在着手优化完善法律法规。比如民法典草案拟规定,抵押资产转让无需再通过抵押权人同意,此外不良资产处置机构行使抵押权,可能并不需要再先办理抵押权变更登记流程等。此前担保法规定,对担保方式没有约定的,一律推定为连带责任,但现在若没有约定的,则被视为一般保证。如此相关不良资产处置机构在获得困境企业抵押资产处置权后,进行相关资产盘活操作会变得更加便捷。

在上海山田律师事务所执行主任姚华看来,这些新政能否快速落地,得看地方政府与当地司法机关的推进步伐。事实上,不良资产具有很强的地域化特征,不良资产处置的好与坏,风险化解的好与坏、快与慢,主要取决于机构对当地人文环境、司法环境、政企关系等方方面面的了解,是一项“接地气”的工作。

“最理想的状况,是不良资产处置机构协助企业多集中一些力量开展自救、债权人多分担一些债务压力、贷款银行多承担一些削减额度、政府政策再突破一点,产业投资者多贡献一些专业力量,从而多方合力拯救企业。”一家地方AMC副总经理坦言。

【相关阅读】

(编辑:周鹏峰)

21世纪经济报道及其客户端所刊载内容的知识产权均属广东二十一世纪环球经济报社所有。未经书面授权,任何人不得以任何方式使用。详情或获取授权信息请点击此处。