近期,21世纪经济报道记者报道了一则12岁孩子利用父母手机给主播打赏7万元的新闻,被读者广泛关注(>>报道回顾)。家住河北农村的农民王长富(化名)儿子王旭(化名)的学校从2月17日开始上网课,于是王长富就把妻子的手机给王旭用来视频上课。结果,2月18日到2月28日期间,王旭在上课间不断打赏一个酷我音乐平台上的直播间主播,总共消费了7万元,其中给一个男主播打款4万-5万元。

王长富认为,王旭是未成年人,短时间内进行巨额打赏已经远远超出自己的智力和能力水平,因此想要酷我音乐返还这部分打赏资金。但与酷我音乐平台取得联系后,对方表示需要提供一系列证据,包括监控视频,证明每一次都是未成年人本人在消费。而且即便能提供监控,也只能返还20%的费用。

未成年人给主播打款为何追回资金这样难?需要提供什么样的证据?有没有先例?法律上应当如何认定?21世纪经济报道记者就这些问题邀请上海尚公律师事务所高级合伙人赵志东律师撰文,为关注此事的读者指点迷津,下文为赵志东律师的评述文章。

伴随直播行业的兴起,未成年人打赏主播的新闻屡见报端。造成这一问题频现有未成年人自身约束力、家长看管不到位、直播平台打赏机制的缺陷等方面的原因,导致未成年人父母、直播平台在划分各自责任时各执一词,引发了大量民事纠纷。本文将对直播平台充值及打赏主播的性质认定、未成年人充值打赏的法律效力展开分析,并分析研究目前法院裁判文书反映出的法官判决的逻辑,并对追回未成年人充值打赏款项建议提供相应的实务建议。

一、直播平台用户充值及打赏主播的法律性质界定

1.平台充值的法律性质

在界定打赏主播的法律性质之前,有必要首先对直播平台用户在平台充值的法律性质进行分析。

直播平台用户打赏主播的标的物是平台的虚拟礼物,用户通过手机等工具在直播平台上充值虚拟货币兑换虚拟礼物,再打赏给主播。像酷狗直播的星币、斗鱼直播的鱼翅鱼丸、快手平台的快币、虎牙直播的虎牙币,都属于平台自行设置的能在平台内使用的虚拟货币。这些虚拟货币是平台用户购买获得,也就是平台用户支付价款后,直播平台交付虚拟代币,这种法律关系具有买卖合同的典型特征。虽然说买卖合同的标的物一般都是有体物,但在互联网出现之后已不局限于此,虚拟货币、游戏账号、游戏装备这些网络虚拟财产也可以纳入到买卖合同的标的物之中。所以,用户在直播平台充值的行为,应当认定为买卖合同关系。

2.打赏主播的法律性质

关于打赏主播行为的法律性质,目前存在分歧,主要有两种观点。一种认为用户打赏主播是一种服务合同关系。服务合同,就是指全部或者部分以劳务为债务内容的合同。在网络直播中,主播提供直播内容就是一种劳务,而平台用户的打赏行为支付上述劳务的对价。

另一种观点认为用户打赏主播是赠与合同关系。赠与合同,是赠与人将自己的财产无偿给予受赠人,受赠人表示接受赠与的合同。赠与合同是典型的单务与无偿合同,赠与人负有给予财产的义务,而受赠人对所受赠与无需支付对价。

服务合同和赠与合同重要区别之一是所负担的义务是否构成对价,服务合同构成是构成对价,而赠与合同显然不需要。主播的直播内容并非具体确定,通常而言,主播可以自行决定直播安排,对直播时间、直播内容、互动方式都有着绝对的、不受平台用户约束的决定权。而平台用户对打赏有着绝对的控制权,可以自主决定是否打赏、对哪位主播进行打赏、打赏多少礼物。所以无论是主播还是平台用户,都没有受到服务合同约束的意思表示。而平台用户的打赏行为也不一定是主播直播的对价,同样看一场直播,有些用户巨额打赏,也有些用户从不打赏,如果将打赏主播行为认定为服务合同关系,显然具有逻辑上的缺陷。将用户打赏主播认定为一种赠与合同关系,符合平台用户、主播的预期,也更符合目前网络直播规制的法律实践。

二、未成年人充值打赏的法律效力

根据《中华人民共和国民法总则》的规定,不满八周岁的未成年人为无民事行为能力人,无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人,限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应的民事法律行为有效;实施的其他民事法律行为经法定代理人同意或者追认后有效。

对于不满八周岁的未成年人,在直播平台上进行充值并打赏主播的行为一概无效。而八周岁以上的未成年人充值打赏的行为效力待定,根据上述规定并不意味着可以完全由法定代理人决定是否同意或者追认行为的效力。未成年人充值打赏的行为是否有效,主要取决于未成年人年龄大小、充值打赏的金额、是否经过法定代理人的同意或追认等因素。未成年人可以自主决定打赏一定金额,但如果超出了与其年龄、心智不相符合的界限,则法定代理人可以决定是否同意或追认。对于之前报道的12岁孩子充值近7万元打赏主播,则明显超出了与12岁孩子的心智相适应的民事行为能力,其父母有权决定不予同意或追认。

如果父母对于不满八周岁的未成年人充值打赏的行为不予追认,则未成年人与直播平台之间的买卖合同、未成年人与主播之间的赠与合同都不具备法律效力,属于无效合同。但同时考虑到家庭监护的责任,会在未成年人充值打赏的总价款扣除一定比例再返还。

三、举证难成为追回未成年人打赏的最大绊脚石——对法院裁判文书的分析

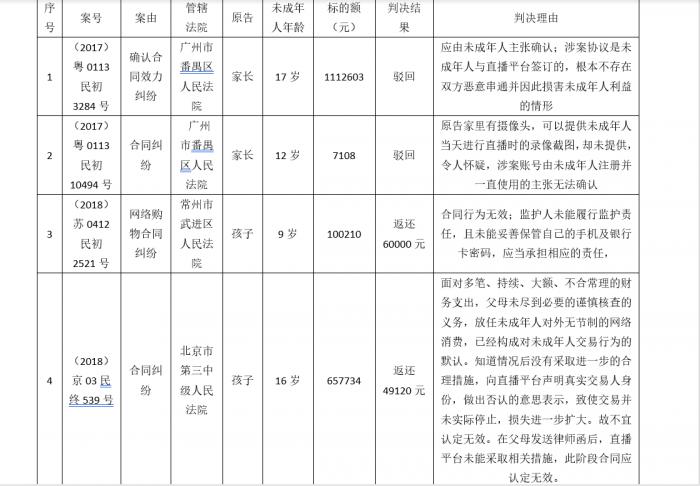

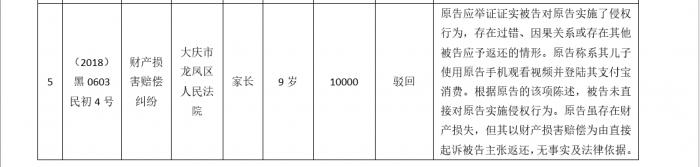

在中国裁判文书网上搜索法院审理未成年人打赏的案例,通过搜索“未成年人”、“打赏”、“主播”等关键词,查询到5起案例,具体情况如下:

分析以上案例,能够得出如下几点:

1.案件性质差异

法院将这一类案件定性存在差异,有合同纠纷(具体为网络购物合同纠纷)、确认合同效力纠纷、财产损害赔偿纠纷,甚至同一法院的定性也存在差异,如广州市番禺区人民法院分别定性为确认合同效力纠纷、合同纠纷。

2.提起诉讼主体差异

提起诉讼的主体分为两种,一是家长提起,二是由孩子提起,家长以法定代理人的身份参与诉讼。这两种方式直接造成了案件定性的差异,如果由家长作为原告,案件就是确认合同效力纠纷、财产损害赔偿纠纷;如果由孩子作为原告,则因为主张是由孩子充值购买并对主播进行打赏,那这类案件就会被认定为买卖合同(网络购物合同纠纷实质上还是买卖合同)。

3.被起诉的主体都是直播平台

根据之前分析,用户在直播平台充值的行为是买卖合同关系,用户打赏主播的行为是赠与合同关系,家长可以对上述两种合同关系都不予追认。但在诉讼实践中,提起诉讼要求有明确的被告,相较于主播平台的经营者可以通过《平台用户协议》等渠道确定,主播的真实身份信息就难以获得,这就使得无论是家长还是孩子提起诉讼,都不会将主播作为被告。这也就使得上述案例中,所有被告都是直播平台的经营者。

4.未成年人年龄、充值金额对判决的影响

同等条件下,未成年人年龄越小,就意味着心智发展越不成熟,判决返还的可能性也就越大。比如第3个案例中的未成年人是9岁,最后判决返还的比例是六成左右,而第4个案例中的未成年人是16岁,最后判决比例不到一成。充值金额如果过小,则法院会倾向于认定不存在双方恶意串通并因此损害未成年人利益。比如第2个和第5个案例中,未成年人充值打赏的金额都没有超过一万元,最终都被法院判决驳回。

5.是由未成年人充值打赏的举证责任在于原告

大多数未成年人充值游戏、打赏主播使用的都是父母手机和账号,考虑到未成年人充值打赏的行为一般发生在家里,而家里一般不会安装监控设备,无法拿出证明是由未成年人充值打赏的直接证据,这也是很多案件中家长无法追回退款的原因,上述未追回款项的案例即属于此。

而在有追回款项的案例中,第3个有监控资料予以证实,另外证据还包括接处警工作登记表、快手账号充值账单、主播信息、银行账单流水、支付宝账单及原、被告双方的当庭陈述等,法院认定未成年人与直播平台形成网络购物合同。而第4个案例是未成年人身处国外,注册直播平台账号的地址在国外,未成年人及家长护照中的出入境记录显示:注册该账号当日,未成年人在国外,家长在中国境内。未成年人陈述与出入境记录情况相符,另外结合涉案账号内显示的互动过的主播的个人情况及打赏和收赏记录亦可以与未成年人陈述相互印证,以及提供的微信截图则记录了家长发现未成年人购买在平台充值的过程,法院认定已经形成了相对完整的证据链,足以证明未成年人系涉案账户的注册和使用者。

6.家长应当承担监护责任

家长不仅在生活学习上负有对未成年人进行照看、教育的法定义务,同时在未成年人对外进行网络消费等社会活动中,也负有管理、监督的法定义务。家长不能妥善保管自己的手机及账户信息,、也不能在孩子玩手机时予以管教,是未能履行监护责任的体现,应当对未成年人网在直播平台充值并打赏的民事行为承担相应的责任。这个责任比例由法院根据案件具体情况进行认定。

四、对追回未成年人充值打赏款项的建议

根据上述的分析,建议发生未成年人打赏主播的事情在发生时,家长维权时,首先应当尽快联系直播平台,反映事实情况,根据直播平台的要求提供相应证据。直播平台的证据要求一般都会比较苛刻,如果根据其要求无法提供相应证据或提供证据后无法获得赔偿的,考虑向消费者协会、互联网调解平台等反映诉求,通过协会或平台主持调解的方式达成和解。如果满足其他情节,如主播涉嫌诱骗未成年人充值打赏可能涉嫌诈骗的,可向公安机关报案。此阶段要注意保留与直播平台及各方的相关沟通证据,以备将来无法获得退款而可能的诉讼需要。

在通过上述方式无法获得预期退款时,家长收集掌握的证据,考虑向法院提起诉讼。结合上述对法院判决的分析,建议以孩子的名义向直播平台经营者提起合同纠纷之诉,此时家长可以作为孩子的法定代理人参与到诉讼之中。

古罗马有一句法谚:举证之所在,败诉之所在。一般的民事案件中,“谁主张,谁举证”是应有之义,诉讼的胜与败,一定程度上取决于证据的胜与败。这使得证明责任变成诉讼的脊梁,证据在诉讼中发挥至关重要的作用。这句法谚同样适用于未成年人充值打赏案件。目前规制网络直播相关的法律有《互联网直播服务管理规定》、《互联网信息服务管理办法》、《互联网等信息网络传播视听节目管理办法》等,但以上规定主要是对直播平台资质、直播内容等方面的规定,并没有直接规定互联网。而关于网络服务交易,《中华人民共和国电子商务法》规定电子商务指通过互联网等信息网络销售商品或者提供服务的经营活动,在直播平台充值打赏的行为属于此范围。该法第48条第2款规定:“在电子商务中推定当事人具有相应的民事行为能力。但是,有相反证据足以推翻的除外。”这一规定是对于民事诉讼法上的举证责任在网络服务交易领域进行了立法上的明确,也就是说,在未成年人或其父母起诉追回充值打赏款项的过程中,除了要证明未成年人的年龄、打赏金额外,更重要的是需要证明是由未成年人在直播平台进行充值并打赏。

在无法使用监控视频直接证明的情况下,家长可以从如下角度准备相关证据:

第一,平台账号的注册情况。未成年人使用平台账号以及银行账户,都会知道直播账号名称以及支付所用的银行卡、支付宝账号的密码。在账号注册时用户也可能会设置找回密码问题,通过问题类型及答案也可在一定程度推定账号注册人的身份。

第二,账号的充值打赏及使用情况。用户的行为包括充值时间及金额、打赏时间及金额、打赏对象、直播内容等,未成年人一方在举证过程中可以通过列举未成年人所观看的直播内容、所发弹幕的言辞、与主播聊天的内容等来证明未成年人不具有完全行为能力。从上述案例分析可以看出,未成年人总是在短时间内进行高额充值,且打赏主播的直播内容符合未成年人年龄阶段。例如,在上表第3个案例中的未成年人仅半小时左右就充值46次,金额高达32108元,且打赏的主播多为未成年人或所播内容为校园生活等。在第4个案件中,自2016年1月27日至2017年4月1日期间,未成年人共计进行863笔虚拟币充值交易,共计524509元,单笔最高金额为19998元;从涉案账号的使用情况看,使用涉案账号的方法、打赏主播及自己做主播的情况、所喜爱的主播的特点、将涉案账号设置成神秘人的细节等符合直播平台的使用方法,亦均符合未成年人的年龄特点。

第三,当事人陈述。当事人陈述作为一种法定证据,能够反映未成年人对充值打赏主播行为的认知、父母与未成年人之间的关系以及父母是否使用过直播账号。此外,熟练指导父母及他人打开平台账号核实相关情况,包括直播平台的一些特殊设置,比如将设置成神秘人的账号变更为可显示身份信息的用户等,也可作为直播账号使用情况的参考。如果未成年人对上述内容特别熟悉,在有其他证据相结合的情况下,当事人陈述可以作为判断直播账号的真实使用者的证据。

第四,家庭情况。父母如果有证据证明账号充值打赏的行为发生之时,自身不具备条件进行相应的行为,比如在乘坐飞机、条件限制不允许接触手机等情况。家庭背景条件情况也可以纳入考虑,父母可以陈述工作及收入情况,陈述不可能在此收入条件下进行巨额充值打赏主播。另外如果有其他特殊情况也可以提供相应证据,比如考虑疫情期间学校进行网上上课的特殊情况,父母将手机交给孩子进行上网课,而为了不耽误孩子学习,不会对其全程看管,这时候可以结合孩子上课时间表、充值打赏时间进行综合考虑。这些一方面是为了证明父母不可能进行充值打赏,另一方面也是为了在认定未成年人充值打赏后减轻父母的监护责任。

【相关报道】

(作者:周炎炎 编辑:曾芳)