春天正在到来,中国城市经济也在复苏之中。

3月2日午,济南正式宣布发放2000万元消费券,成为第一个在新冠疫情中开启消费券模式的城市。

自此之后,多座城市迅速跟进。据不完全统计,短短一个月之内,已有超过30个省市区推出类似的消费券政策,累积发放消费券已超50亿元。各地意图明确,即通过政府引导与商家促销相结合,用消费券撬动真实的购买力,激活消费市场,以此促进疫后消费回补和刺激经济恢复。

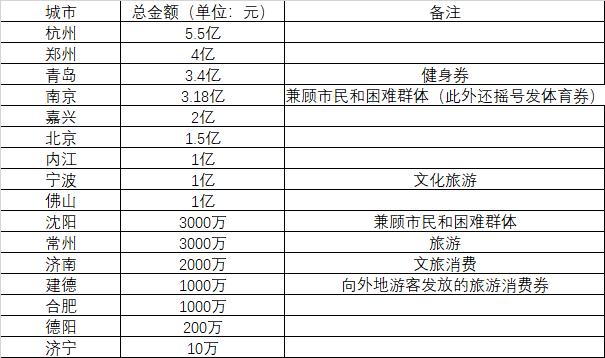

哪个城市最鼓励市民“买买买”?城市发放的消费券在设计机制上又有何特色? 21世纪经济报道记者统计发现,截至发稿时,以市级政府为消费券发放主体的城市共有16座,分别为杭州、郑州、青岛、南京、嘉兴、北京、内江、宁波、佛山、沈阳、常州、济南、建德、合肥、德阳、济宁。其中,有7座城市都在长三角城市群内,几乎占据半壁江山。而杭州则以总金额5.5亿元遥遥领先,高出第二名郑州(4亿)一亿余元。

杭州、郑州、青岛领跑16城

据统计结果,杭州、郑州、青岛分别以5.5亿、4亿、3.4亿的消费券总金额位居前三甲。毫无疑问,杭州是最鼓励市民“买买买”的城市。

在发放消费券上,杭州虽起步略晚,但表现十分慷慨。3月26日,杭州正式宣布面向全体在杭人员发放5亿元消费券。其中,1500万元将用于困难群众的消费补助,4.85亿元以电子消费券形式发放,预计商家匹配优惠额度为11.8亿元,消费券总额将达到16.8亿元。4月1日,在此前首期消费券基础上,杭州再增发5000万元消费券。

消费券对杭州本地消费需求的带动作用也非常显著。杭州商务局的数据显示,从3月27日起,截止4月6日,11天内,杭州消费券已兑付金额为2亿元左右,由此带动的消费金额达到了22.26亿元。

实际上,除杭州以外,长三角城市在发放消费券上都出手较为阔绰。不仅在16城中有7座城市来自长三角城市群,而且在消费券总额超过1亿元的9座城市中,有四座长三角城市(杭州、南京、嘉兴、宁波)都位居其中。

其中,南京是长三角城市群中最早开始发放消费券的城市。早在3月13日,南京政府就决定面向市民和困难群体发放总额3.18亿元、共计七大类的消费券。

消费券设计差异化显著

短短一个月内,各城市推出的消费券各具特色。面对种类繁多、条目复杂的消费券,究竟怎样的设计才算是合理的?

对此,中国社科院农村发展研究所研究员冯兴元表示,消费券在设计的时候,应该向使用的领域有所倾斜:比如购买食品和用于房租的支出,这也是消费券最能发挥作用的领域,它对于失业人口和低收入者能起到救济的作用。还有一个领域就是旅游业消费券,门票和住宿票凭消费券可以优惠,在这些领域都能发挥较大的作用。

正如他所言,虽然 “吃吃喝喝”是重头戏,但文化和旅游消费也是消费券的发力重点。比如,青岛组织推出了“你健身、我买单”,在3月23日正式启动全民健身消费券派送活动,并向市民发放总额度3.4亿元的健身消费券。

宁波则在文旅产品和服务上发力,一口气推出了1亿元的文化和旅游惠民消费券,所有市民和游客可在指定平台上领取,在指定的景区、酒店、影剧院、书店等文化旅游场所凭消费券享受优惠折扣。

沈阳也对在这次疫情中受到冲击较大的行业予以支持。沈阳消费券可在在沈阳市辖区线下实体餐饮、零售企业使用,可用于酒吧、咖啡馆、实体书店等消费场景。

除了对部分服务行业的指向性扶持,部分地区发放的消费券还体现出对中低收入阶层的关怀,定向针对更需要补贴的中低收入阶层。

例如,郑州就把消费券明确分为普惠型和红利型,两者的发放有清晰的界定。只要在郑州市场进行消费,就能获得普惠型消费券。红利型消费券则只对低保、低收入、特困、优抚等四类救助对象发放,每人500元,政策倾斜明显。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林也认为,消费券的发放需要向中低收入群体倾斜。在他看来,相较于高等收入群体,消费券所提供的优惠力度对中低收入群体的刺激效果更显著。此外,在接受对象的选择上,应尽量选择受疫情影响较大的商家和小微企业。

附:16城消费券总金额榜单

数据来源:公开报道整理

(作者:刘美琳,罗淑匀 编辑:周上祺)