2020年3月以来,随着中国政府实施宽松的货币政策对冲新冠疫情的影响,中国出现了房价涨、房租降并存的现象。对于众多具有购买能力的租客来讲,当下是应该继续租房,还是抓住机会购买住房,将是人生中的一个重大决策。要做出理性的决策,就必须对中国房地产市场与住房租赁市场的发展前景有一个相对准确的判断。

人口是房地产销售市场与住房租赁市场的决定性因素。从长期来看,一个地区的房价和房租上涨,从供给层面看是土地资源相对稀缺导致的,从需求层面看则是人口相对增长过快导致的,从货币层面来看是货币供应过多导致的。因而,政府、房地产企业、住房租赁企业和投资者在借鉴国际经验判断行业前景时必须考虑各国人口变化的差异,对本国人口发展趋势进行合理预测。然而,由于生育率等参数设定不同,国内外对未来中国人口预测在人口峰值出现的具体时间、规模和人口结构变化上存在较大差别。因而,在缺乏对生育率进行细致研究的基础上进行人口预测,可能使得我们对中国未来房地产市场和住房租赁市场产生严重误判。

本文根据生育率的发展规律,研究了中国生育率的影响因素与发展趋势,并在此基础上对中国2020~2080年的人口数量与结构进行了估计与预测,研判了中国人口变化的趋势及其给中国房地产市场和住房租赁市场带来的挑战与机遇,并探讨了为什么在疫情下仍需坚持房住不炒。

一、人口是房地产销售市场与住房租赁市场的决定性因素

(一)人口直接决定住房需求

人口是房地产销售市场与住房租赁市场的决定性因素,直接决定了住房需求。从长期来看,人口的周期性波动将导致房地产市场与住房租赁市场的波动。一个地区的房价和房租上涨,从供给层面看是土地资源相对稀缺导致的,从需求层面看则是人口相对增长过快导致的,从货币层面来看是货币供应过多导致的。

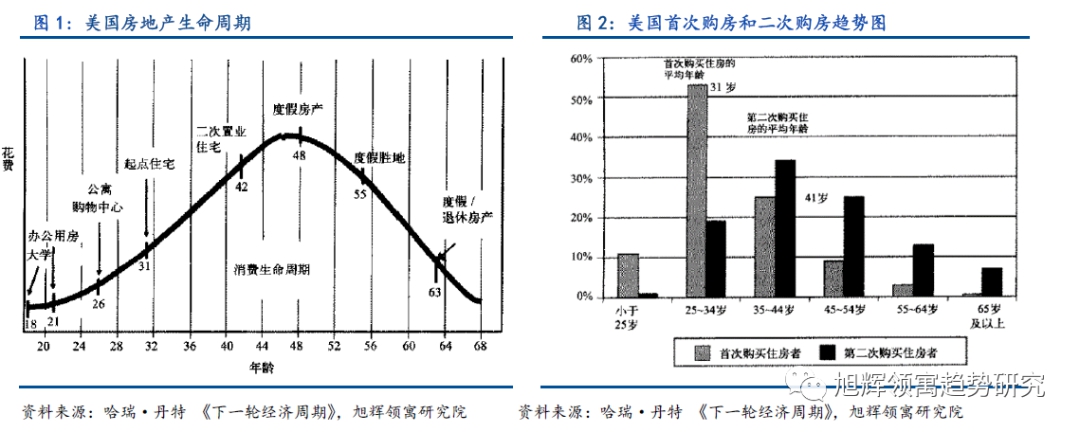

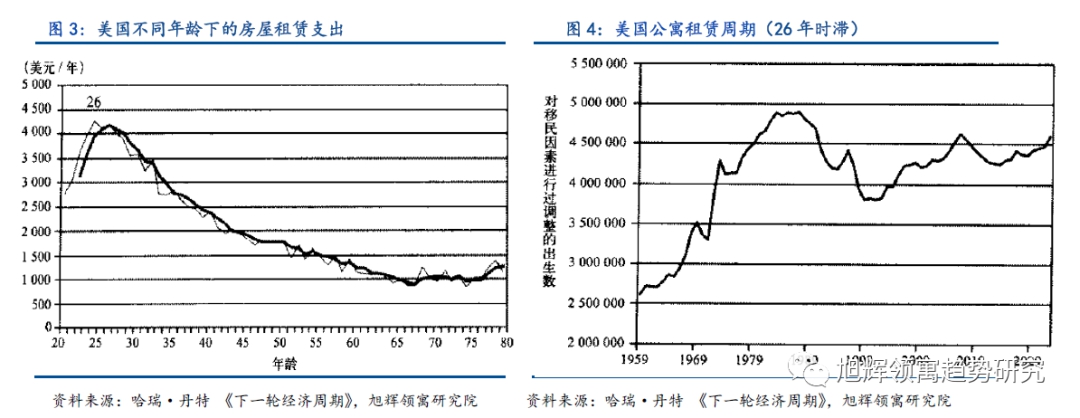

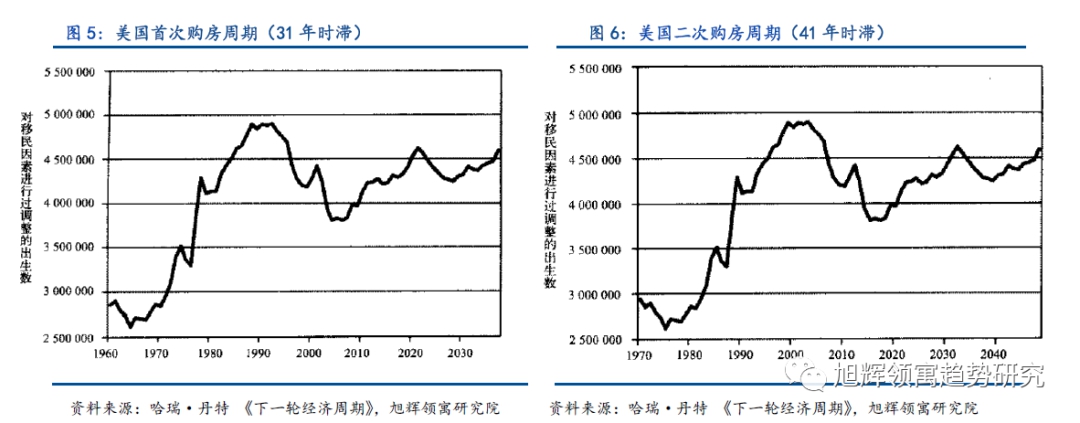

以美国为例,美国家庭平均在26岁结婚,30岁左右有孩子,因而在26~33岁之间租房需求和次购房需求爆发。在37~42岁时,孩子开始进入高中,因此催生了改善性购房需求。美国劳工统计局的数据表明,美国人在26岁时在房屋租赁上的花费最高。美国地产经纪商协会的统计数据表明,典型的首次住宅购房者年龄是31岁,而二次购房者的平均年龄为41岁。这也使得租房需求峰值相对于出生指数存在26年的时滞,首次购房需求峰值相对于出生指数存在31年的时滞,即婴儿潮一代的购房需求峰值在1987~1991年间达到。该峰值的来临也导致了20世纪90年代初期美国的储贷危机和房产价值小幅缩水。婴儿潮一代在1997~2001年进入二次购房需求的顶峰,并在度假房产需求和地产投机的推动下,导致了2000~2005年的房地产泡沫。

(二)人口结构影响人口流动与通胀水平,间接影响房价与租金

不同年龄段的人具有不同的消费与生产特征,将会影响人口流动与通胀水平,间接影响房价与租金。年轻人消费力高但产出较少,会追逐就业机会流入城市,是租房的主要客群;中年人的消费能力与生产能力均处于较高水平,是流动人口的重要组成部分和购房的主要客群;老年人消费和产出均较少,一般拥有自己的房产,流动性较低,对医疗保健、社区服务、营养食品的需求较高。因而,通胀水平和流动人口占比因老龄化加深而下降,因劳动人口比例增加而上升。住房作为抗通胀资产,在人口减少和人口老龄化导致通胀水平下降的情况下,购房需求下降也将使得房价存在下行压力,并带动租金下降。

二、中国人口发展的历史与现状

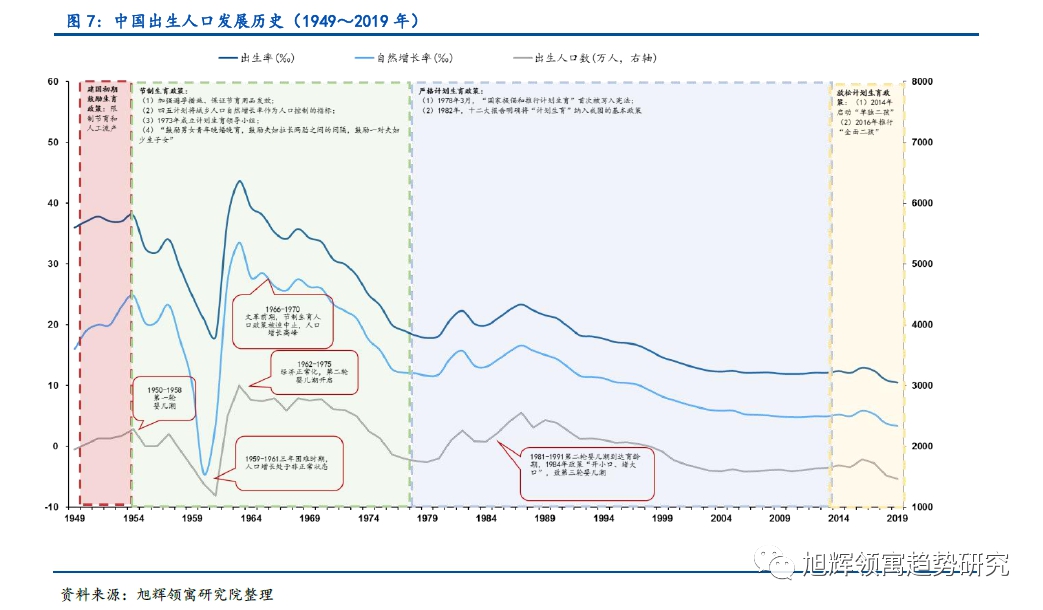

(一)建国后中国经历了三次婴儿潮

1949年以后,中国人口发展主要经历了四个阶段。第一个阶段是1949~1954年,国家鼓励生育,限制节育和人工流产。第二个阶段是1955~1977年,开始实施节制生育政策。第二个阶段是1978~2013年,1978年计划生育纳入宪法,独生子女政策全面实施。第四个阶段始于2014年,单独二孩、全面二孩政策陆续出台。从出生人口数量来看,建国后中国经历了三波婴儿潮(出生人口连续高于2000万)。第一波诞生在1950~1957年,战后经济社会稳定使得出生人口增长,出生率维持在30‰以上,年均出生2121万。第二波诞生于1962~1975年,出生率在三年困难时期过后大幅反弹,仅1972~1975年出生率介于20‰~30‰之间,年均出生2628万。第三波诞生于1981~1997年,虽然出生率低于前两次婴儿潮,但依然维持在16‰以上。第二波婴儿潮带来的育龄人口高基数,使得年均出生人口达到2212万。

1998年之后,中国出生率不断下行。到2002年,出生率已经降至12.86‰。自此开始,中国出生人口维持在1500~1700万之间。2016年和2017年由于二孩政策,出生人口短暂上升至1786万和1723万。但是,到了2019年,出生率下降至10.48‰,出生人口跌至1465万,创1962年以来新低。出生率的下降也使得人口自然增长率下降,2019年中国人口总量140005万,仅比2018年增加467万,增量人口同样创1962年以来新低。

(二)中国总和生育率已经低于更替水平

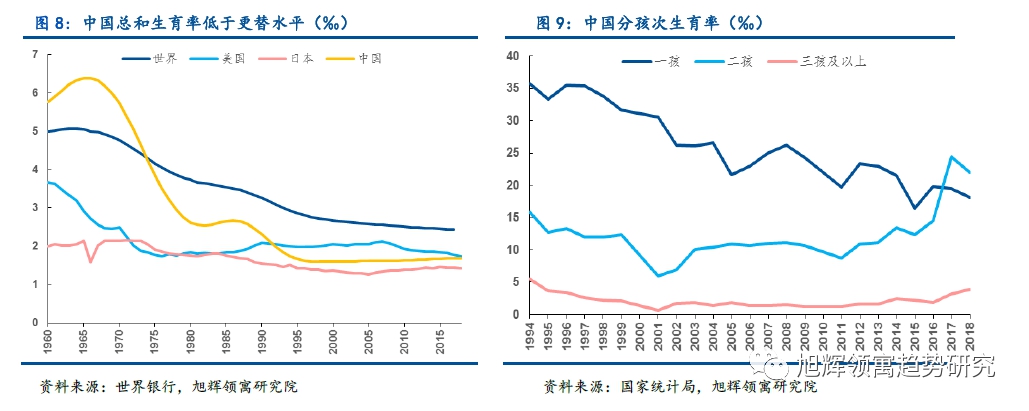

生育率为总出生数与相应人口中育龄妇女人数之间的比例,亦称育龄妇女生育率。因分析目的不同,生育率可分为一般生育率、分年龄生育率、孩次生育率、分年龄孩次生育率、标准化生育率、总和生育率、累计生育率、终身生育率等类型。其中,总和生育率把所有年龄别生育率等权重相加,表示当年每个妇女15到49岁时生育孩子的总数,是衡量生育水平最常用的指标之一,大致相当于平均一个妇女一生生育多少孩子。中国的总和生育率自1992年开始低于2.1的世代更替水平,到1999年已经降至1.49。之后虽缓慢回升,到2018年也仅为1.69,既低于世界平均水平,也低于美国。分孩次生育情况看,三孩生育率一直维持在较低水平,一孩生育率持续走低,二孩总和生育率在2017年由14.48‰大幅上升至24.36‰后,2018年又回落至21.97%。

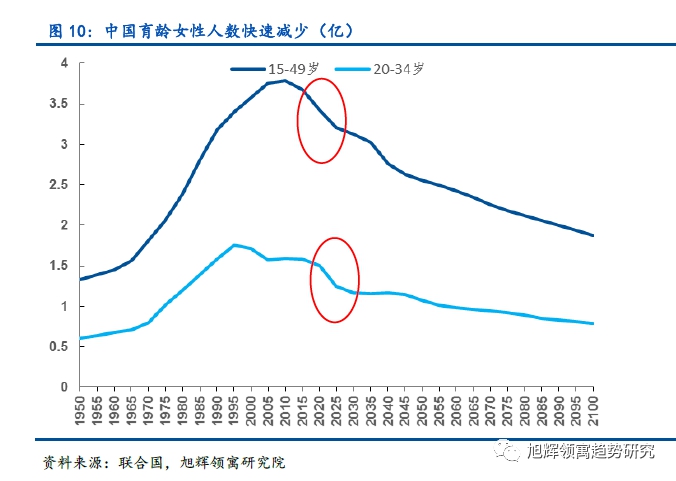

(三)中国育龄女性人数将大幅减少

中国育龄女性人数持续减少。根据联合国《世界人口展望2019》,中国15~49岁的女性人数自2010年达到峰值3.79亿后开始持续减少。近年来中国育龄妇女数量平均每年减少500万左右。2019年15~49岁育龄妇女人数比2018年减少500多万人。预计2020年较2019年再度减少500万,之后虽降幅略有减少,但2025年仍会较2020年减少约2155万。其中,生育率较高的20~34岁女性人数自1995年达到峰值1.75亿后快速下降至2005年的1.57亿,在2010年回升至1.60亿后再次下滑。中性情景下20~34岁女性人数在2025年将大幅降至1.25亿,较2020年减少近2480万;2030年降至1.17亿,较2020年减少约3292万。育龄女性减少叠加总和生育率下降,将使得中国出生人口快速减少。

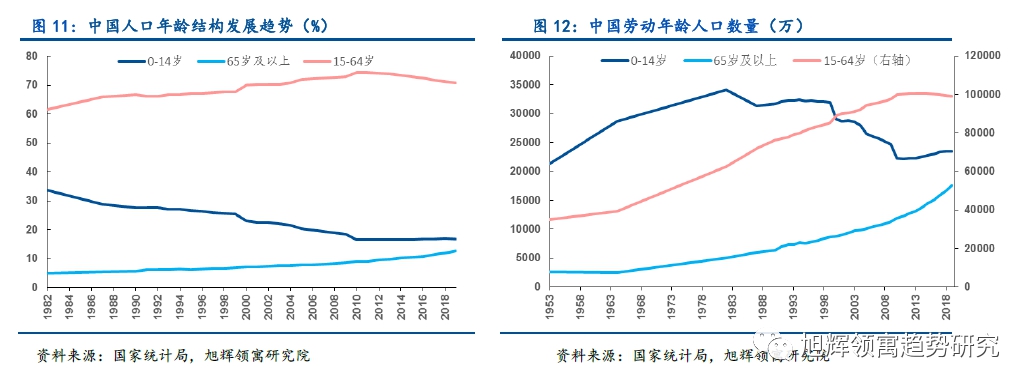

(四)劳动力人口下降,中国进入人口红利后半期

劳动力人口下降,中国进入人口红利后半期。从人口的年龄结构来看,自1982年以来,0~14岁人口占比不断下行,65岁以上人口占比不断提升,而15~64岁的劳动力人口占比自2010年达到峰值74.5%后开始下行,2019年降至70.7%。从绝对数量来看,15~64岁的劳动年龄人口自2013年开始持续减少。65岁以上人口自2011年加速上升,到2019年已经达到1.76亿。0~14岁人口在1982年达到峰值后开始下行,1990~1999年有所企稳后再度下行,至2011年再次小幅反弹,2019年再次较2018年有所回落。

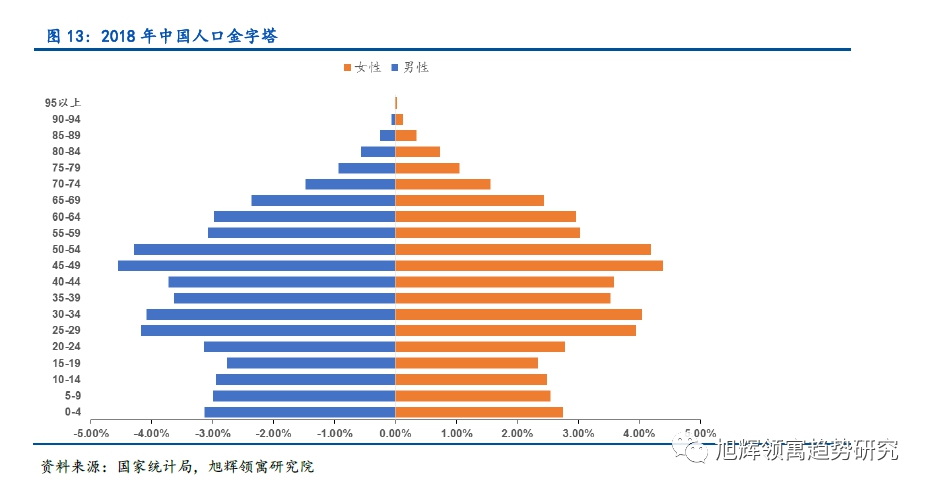

(五)中国青少年男女性别比失衡严重

中国青少年男女性别比失衡严重。由2018年中国的人口金字塔可以看出,虽然中国总人口的男女性别比仅为1.05。但是,分年龄结构来看, 65岁以上人口,女性多于男性,且年龄越大,男女比越小。25~59岁人口,男女比介于1.02~1.06之间。30~39岁人口,男性略多于女性。但是,25岁以下人口,男性明显多于女性,各年龄组男女比均在1.1以上。随着这些年龄段的人口逐渐步入婚育阶段,男女性别比失衡问题恐将引发社会问题,成为中国社会的重大挑战。

三、人口预测原理与参数

(一)人口预测原理

人口预测有多种方法,国际通用的人口预测方法为队列要素法,先将某基期的人口按年龄及性别划分,然后结合不同的生育率、死亡率及人口迁移率估算,逐年推算,直至推算期末年,即

(1)在推算年份年初,将基准人口或推算人口乘以按年龄及性别划分的存活率而得出推算年份年终的生存人口。譬如,0岁人口由出生人口数乘以该年0岁存活概率;1~99中x岁人口数等于前一年(x-1)岁人口数乘以该年x岁人口存活概率;100岁及以上人口中数等于前一年99岁及以上人口数乘以该年99岁及以上人口存活概率。

(2)将育龄期内每一年龄的平均女性数目乘以推算所得年龄别生育率,得到出生数目。把出生总数按相关的出生时的性别比率划分男女出生数目,然后根据推算出的男女各自前向存活率,得出推算年份年终0岁男女的生存人口。

(3)将假定的人口净迁移加进推算年份年终的生存人口。

目前通常使用概率方法先对生育和死亡等要素本身进行预测,以确定这些要素发展轨迹的中位值,同时获得预测区间,以便更好地描绘未来的不确定性。

(二)人口预测的参数

人口预测的参数有基期人口、生育参数、死亡参数和人口迁移率。其中,生育参数是人口预测的重点和难点,也是各人口预测研究的主要差异来源。

1、基期人口

一般采用2010年或更新的人口普查数据作为预测的基期人口。根据《2010年第六次全国人口普查主要数据公报》,全国普查登记的大陆31个省、自治区、直辖市和现役军人的常住人口共1339724852人。其中,《表3-1全国分年龄、性别的人口》1332810869人,《附表1-1中国人民解放军现役军人的年龄构成》2300000人,难以确定常住地的人口数为4613983。参军的230万人口中,18岁以下为3021人,60岁及以上为1387人。简单起见,我们假设,3021人为17岁,1387人为60岁。结合《表3-1全国分年龄、性别的人口》和《附表1-1中国人民解放军现役军人的年龄构成》,同时,将4613983人依照表3-1的0~59岁人口各年龄、性别比例补充到各年龄组中。得到2010年0~100岁的男女人数。

2、生育参数

引入人口预测模型中的生育参数,一般包括年龄别生育率、总和生育率、补偿性出生、出生性别比、生育模式。

生育参数是人口预测的重点和难点,也是各人口预测研究的主要差异来源。

联合国根据生育率向低生育率收敛的规律,用贝叶斯层次模型估计得到各个国家的中枢值(Raftery等,2014),然后使用时间序列模型预测未来的总和生育率。以中方案预测为例,首先将各国按照生育转变过程进行分类,目前全世界所有国家大致均可分为转变中和转变后两类。对于转变中国家,结合不同国家自己的历史经验和世界其他生育处于同水平国家的转变经验,模拟其生育率从高到低的下降过程。对于已经完成生育转变(即低生育率)的国家,基于欧洲和东亚多国的经验来判断其生育率变化的长期趋势。长期维持低生育率且无回升迹象的国家假设其生育率将在一段时间内维持现阶段的低水平。

联合国发布的《世界人口展望2019》中性方案假设中国的总和生育率将从2018年的1.69逐渐上升至2080年的1.77;悲观方案假设中国的总和生育率将在2020~2040年间快速下降至1.23,之后缓慢回升至2080年的1.27;乐观状态下持续上升,并在2080年达到2.27。并据此预测中性情景下中国人口将在2031年达到峰值14.46亿,随后开始缓慢下降,2050年达到14.02亿,2080年达到11.86亿。易富贤和苏剑(2014)则认为,即使放开全面二孩,总和生育率也不高于1.6。中性情景下峰值出生规模也仅为2000万左右。总人口将在2023年达到14.0亿的峰值后负增长,到2080年降至8.95亿。

3、死亡参数

人口预测中的死亡参数包括年龄别死亡率和年龄别死亡概率两类。前者依据人口死亡的历史变化趋势,考虑人口所处的社会经济发展背景特征及其对人口死亡水平可能产生的影响,确定需要的死亡率参数。后者根据与预测人口相应的生命表中的死亡概率来估计人口死亡参数。获取准确的死亡率或死亡概率的最终目的,是将其转换为未来人口的生活率,从而形成建模因子。随着社会发展和经济水平提升,居民接受更多教育且更加注重健康,预计所有年龄别死亡率将以递减的速率持续下降,且男性死亡率高于女性死亡率。2010~2050年的男女预期寿命、死亡概率我们采用联合国发布的《世界人口展望2019》中的假设值。

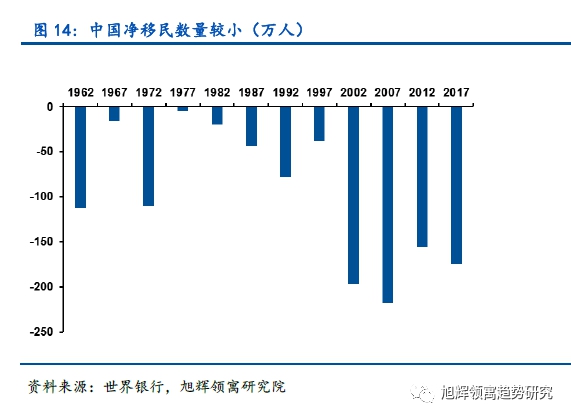

4、人口迁移率

迁移率对人口数量和结构的影响是有条件的,只有与被研究地域范围以外的国家或地区之间的人口迁移行为对人口存在影响,被研究地域范围内部的人口迁移对人口无影响。因而,当被研究地域范围与境外的人口迁移量较小时,一般忽略不计。近年来,中国人口呈净迁出状态,但迁出最多的2005年也仅229.8万,仅占总人口数的0.18%,影响较小。我们采用联合国发布的《世界人口展望2019》中关于中国净迁移率的假设值。

四、总和生育率持续下行,中国面临人口通缩

(一)人口生育的发展规律及影响因素

生育行为是生育意愿和生育条件共同作用的结果。生育意愿会随着经济发展水平提高、女性受教育水平提升、观念改变而下降,但下降到一定程度后会保持稳定(侯佳伟等,2014)。Becker和Lewis(1973)从经济学角度分析了孩子数量与质量之间的替代关系。Becker等(2010)发现教育和生育率存在双向影响。Galor(2012)发现技术进步加速对人力资本的需求导致生育率下降。Aaronson等(2014)发现孩子教育机会的改善使得妇女生育孩子可能性加大,而妇女自身获得更多教育则会推迟分娩,降低生育意愿和生育数量。但是,大量实证研究表明,生育水平低于替代水平并非人们的生育意愿过低所致。生育意愿越低,达到意愿的可能性就越大,意愿与行为之间的差距越小。

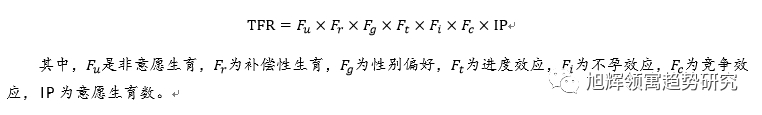

Morgan(2003)在就任美国人口学会会长的演说中,推荐了Bongaarts(2001,2002)的生育率模型(郭志刚,2008),即:

非意愿生育、子女性别偏好、以前所生子女伤残死亡的补偿性生育往往会导致实际生育水平提高;推迟生育时期的进度效应、原发性和继发性不孕的影响、为追求其他人生目标而放弃原定生育的竞争效应往往会压抑实际生育水平。其中,生育年龄的提高被认为是生育水平低于意愿的最主要因素(Bongaarts,2001)。由于绝大部分生育发生在婚姻之内,随着婚龄推迟,妇女具有生育能力的年限缩短,且生殖能力随着年龄提高而降低,甚至可能导致终生不育(杨菊华,2008;郭志刚和田思钰,2017)。

(二)中国的生育状况

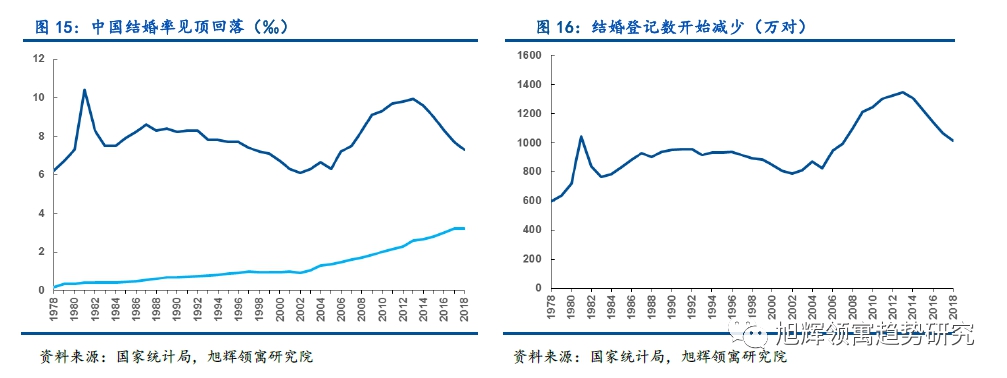

1、中国结婚登记数自2013年见顶后持续回落

2005年开始,中国的粗结婚率快速上升,在2013年达到9.92‰,之后降至2018年的7.3‰。粗离婚率则持续上升,自2002年的0.9‰升至2018年的3.2‰。与此同时,中国结婚登记数自2013年的1346.9万对见顶后持续回落至2018年的1013.9万对。

2、中国育龄妇女平均初婚、初育年龄明显上升

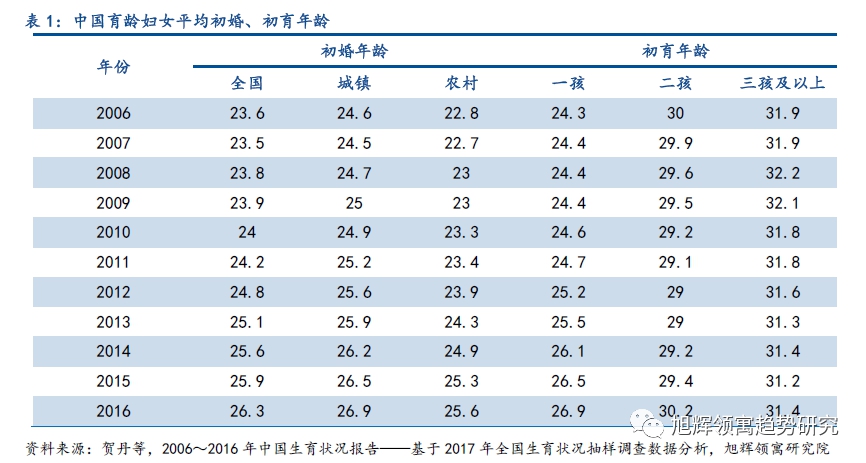

平均初婚年龄受多方面因素影响:(1)历史传统、风俗、国家法律政策;(2)经济发展程度,尤其是工业化和城市化的程度。一般经济发达,工业化程度高的地区平均初婚年龄较高;(3)文化教育水平。一般文化素质越高,由于初婚年龄较晚,平均初婚年龄也就较高。(4)妇女的就业程度。根据2017年全国生育状况抽样调查数据,中国育龄妇女平均初婚和初育年龄呈明显上升趋势。全国初婚年龄由2006年的23.6岁上升至2016年的26.3岁,其中,城镇从24.6岁升至26.9岁,农村从22.8岁升至25.6岁。育龄妇女的平均初育年龄从2006年的24.3岁升至2016年的26.9岁;由于单独二孩、全面二孩政策出台,二孩平均生育年龄从2014年的29.2岁升至2016年的30.2岁;三孩平均生育年龄相对稳定。

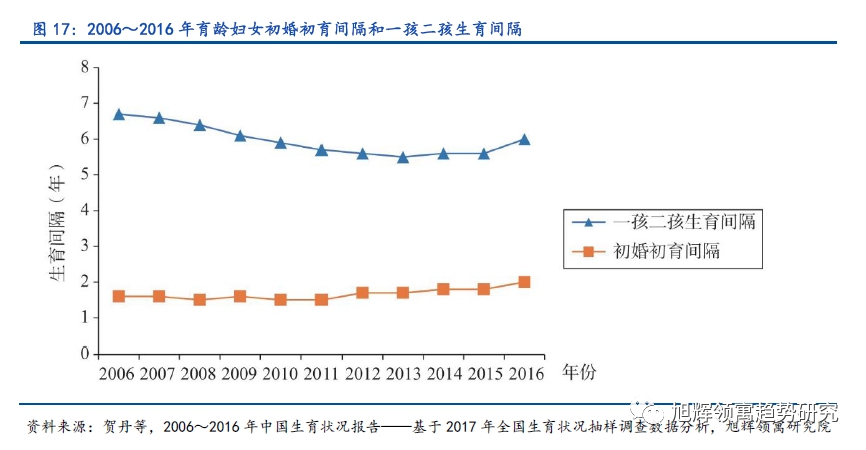

3、初婚初育间隔呈现先缩小后扩大的趋势

2006~2016年,初婚初育间隔呈现先缩小后扩大的趋势,从2006年的1.6年缩小到2010年的1.5年, 2016年扩大为2.0年。一孩与二孩的生育间隔则从2006年的6.7年缩小到2010年的5.9年, 2011~2015年在5.5~5.7年之间小幅波动, 2016年扩大为6.0年。

4、生育意愿下降,生育政策对生育水平的制约很小

中国人的理想子女数经历了1980年代的较高水平、1990年代快速下降、2000年至今稳定在较低水平的三个阶段。1980年代平均理想子女数为2.13人,1990年代降至更替水平2.1以下,2000~2011年下降为1.67人。与此同时,生育意愿和生育水平的关系也发生了变化。1980年代生育水平高于生育意愿,1990年代二者均呈现下降趋势,但生育水平下降速度快于生育意愿,于是出现生育水平低于生育意愿的现象(侯佳伟等,2014)。

育龄妇女平均理想子女数为1.96个,平均打算生育子女数为1.75个。在不受任何外界条件影响下,11.4%的育龄妇女认为1个孩子最理想,80%认为2个最理想,7.9%认为3个及以上最理想,0.7%认为没有孩子最好。在理想子女数为1孩的育龄妇女中,理想性别为女孩的比例高于男孩,分别为53.1%和40.4%,认为男孩女孩无所谓的占6.5%;在理想子女数为2个的育龄妇女中,92%认为“一男一女”最理想(贺丹等,2018)。因而,由于生育意愿小于2个,2015年底全面二孩政策实施后,生育政策对生育水平的制约很小,全面放开生育政策对生育水平的提升作用有限。

5、出生性别比有所下降,仍高于国际标准的上限水平

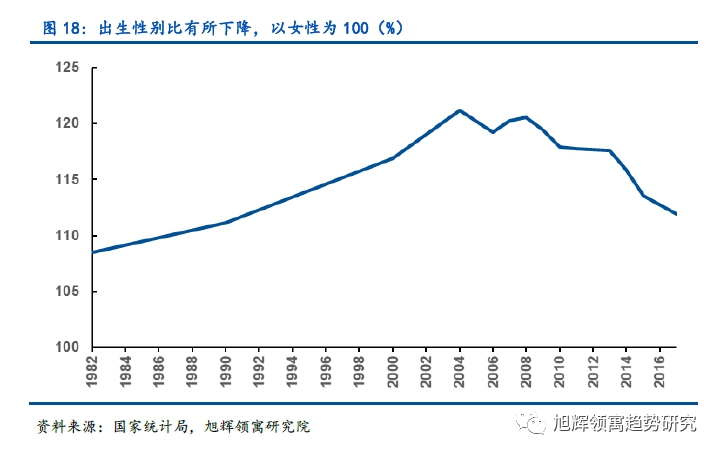

1982年“三普”我国出生人口性别比为108.47,1990年“四普”为111.14,2000年“五普”为116.86,2004年创历史最高纪录121.18。其后的几年出生人口性别比一直在120上下,2008年后连续小幅下降,2010年“六普”为117.94。“十二五”以来,我国出生人口性别比一直在高位徘徊,2011年为117.78,2012年为117.70,2013年为117.60。《中国儿童发展纲要(2011-2020年)》实施以来,出生人口性别比在持续下降,但是整体水平依然偏高。2017年,我国出生人口性别比为111.9(以女性为100),仍高于国际标准的上限水平。

(三)许多国家都采取激励政策提高生育率

国际社会普遍认为总和生育率为2.1即达到了生育更替水平, 低于更替水平的生育率称为低生育率, 低于1.5称为很低生育率, 低于1.3称为超低生育率(郭志刚,2010)。目前全世界共有85个国家和地区处于低生育水平, 其中24个欧洲和东亚国家处于很低生育水平(茅倬彦等,2018)。低生育率诱致的人口老龄化、少子化和劳动力短缺等诸多问题已经严重影响国家的可持续发展能力。

为有效缓解低生育率所带来的一系列问题, 不少国家出台了生育鼓励政策,主要有:

(1)以现金补贴、减税为主的经济激励政策

生育决策受家庭物质条件影响较大, 因此大多数国家都从提供现金补贴和降低税收两个维度来分担部分家庭孩子生育成本, 以减轻家庭培养孩子的经济压力, 从而提高其生育意愿。

(2)以产假、幼托服务为主的社会福利政策

生育决策还受家庭时间、精力等因素影响。欧美发达国家在延长产假时间、提高产假补偿标准、父亲陪护产假等方面形成了完善的政策体系, 以立法形式对休假资格、时限、津贴等予以明确规制, 保障了女性分娩假、育儿假期以及父亲陪护和育儿假的有效实施, 减轻了母亲的精神负担和育儿压力。亚洲发达国家则更加注重构建公共幼托服务体系, 完善幼托服务政策制度和女性生育保障方面的公共服务体系。

(3)塑造生育文化

部分国家通过生育文化建设激励生育。譬如,俄罗斯政府秉持生育光荣的理念,强调人口在家庭和社会中的重要性, 并向多子女的家庭授予“光荣父母勋章”, 对供养4个子女个子女以上的家庭由国家进行表彰, 甚至由俄罗斯总统为其授勋, 提升多生育女性的社会地位。泰国卫生部鼓励20至34岁适龄女性积极婚育, 并在每年情人节期间向结婚登记的新人赠送礼物, 介绍健康生育的相关知识(周慧和李放,2018)。

(4)为年轻人结婚生子创造条件

从人口学上讲有三种因素影响生育率, 即人口规模和年龄结构、婚姻行为 (有配偶率) 、夫妻生育行为。人口规模和年龄结构是在过去人口变化过程中形成的, 属于结构性因素, 无法通过现行政策改变, 而婚姻行为和生育行为属于行为因素, 可以通过政策加以调节。受文化传统影响,西方国家中堕胎备受争议,有4成是非婚生子。而中国、台湾、日本、韩国等东亚地区婚姻生育的社会规范强烈,非婚生育的比例极低,使得结婚成为生子的重要前提。为此,日本、韩国等东亚邻近国家和地区通过物质支持和观念引导鼓励早婚应对少子化。物质方面,政府大力为青年创造工作岗位、优先给青年发放住房贷款及青年优先租赁房屋,甚至将租赁房屋优先权的受益对象从新婚夫妇扩大到准夫妇。观念方面,为单身男女提供相遇场所的“社区相亲”活动,鼓励年轻人相亲。

(作者:毛健 )

声明:本文由21财经APP“南财号”平台入驻机构(自媒体)发布,不代表21财经APP的观点和立场。