10月17日,十三届全国人大常委会第二十二次会议表决通过修订后的未成年人保护法。该法自2021年6月1日起实施。

近年来,涉及未成年人的社会新闻往往触目惊心,未成年人保护法、预防未成年人犯罪法这两部未成年人的专门法相继修订,承载着社会的强烈期待。给孩子们一个更安全、更温馨的成长环境,是全社会的共同心愿。

新修订的未成年人保护法有哪些亮点?将如何进一步织密法治之网、筑牢法律基石,提升未成年人保护法治化水平?

01

四大亮点

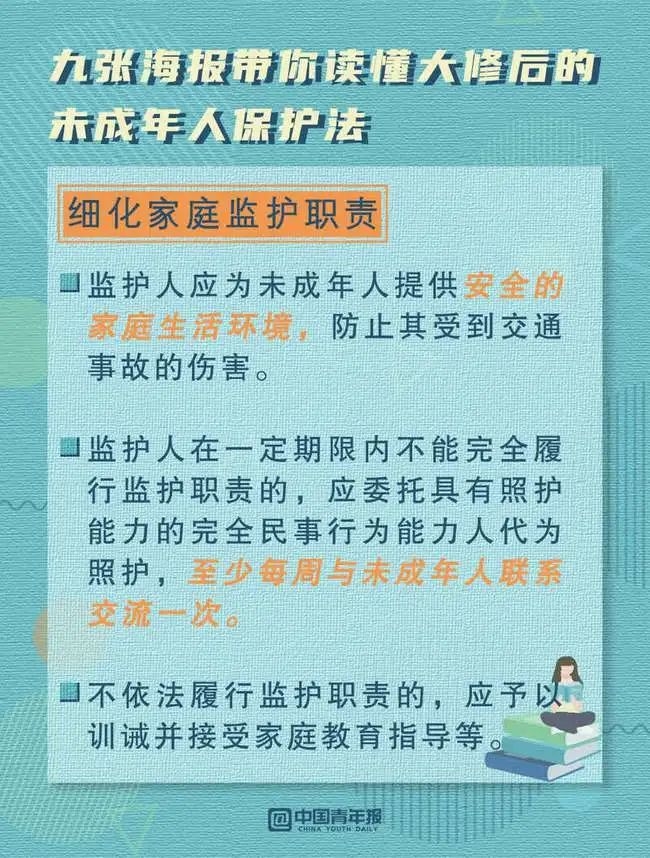

1、关爱呵护“留守儿童”,细化监护人监护职责

新修订的未成年人保护法对监护人的监护职责作出全面规定,未成年人的父母或者其他监护人应当为未成年人提供生活、健康、安全等方面的保障,关注未成年人的生理、心理状况和情感需求,保障未成年人休息、娱乐和体育锻炼的时间等。

随着人口流动速度的加快,“留守儿童”群体规模也在不断加大。新修订的未成年人保护法对父母或者其他监护人因外出务工等原因在一定期限内不能完全履行监护职责的,要求其委托具有照护能力的完全民事行为能力人代为照护;无正当理由的,不得委托他人代为照护。

监护人将未成年人“一托了之”怎么办?新修订的未成年人保护法明确,确定被委托人时要“听取有表达意愿能力未成年人的意见”,并规定未成年人的父母或其他监护人要与未成年人、被委托人至少每周联系和交流一次,了解未成年人的生活、学习、心理等情况,并给予未成年人亲情关爱。

北京师范大学未成年人检察研究中心教授宋英辉说,此规定将避免实践中监护人因外出务工等原因导致监护实际缺位的问题,保障未成年人的安全、健康、教育等。

2、筑牢网络安全“防火墙”,加强监管防止沉迷

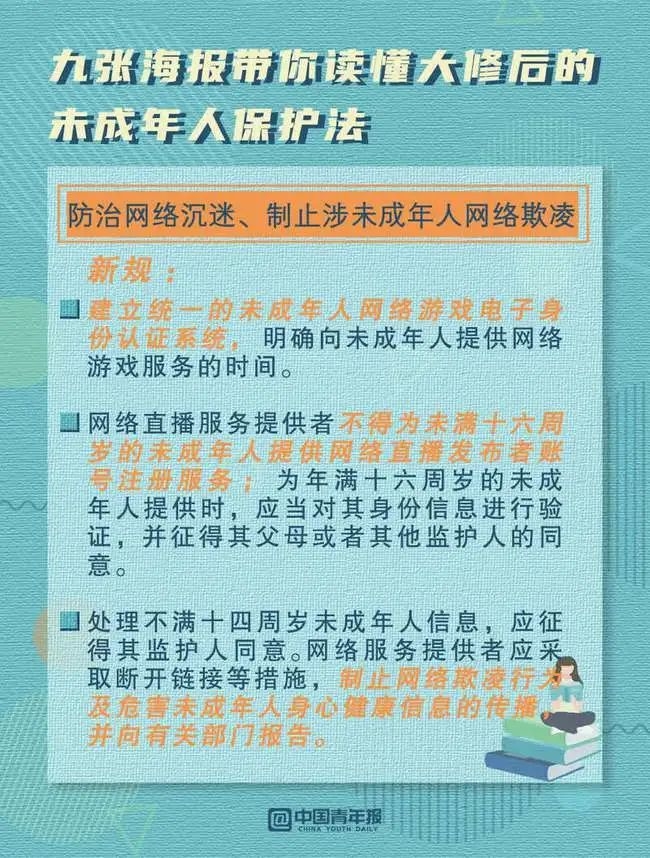

伴随着互联网的高速发展,孩子们在尽情遨游互联网海洋的同时,也面临着越来越多的网络安全风险。网络沉迷、网络欺凌、网络色情等问题频发,如何保障和引导未成年人安全、合理使用网络?

新修订的未成年人保护法专门增设“网络保护”一章。针对未成年人沉迷网络等问题,新修订的未成年人保护法作出规定:网络产品和服务提供者不得向未成年人提供诱导其沉迷的产品和服务。网络游戏、网络直播、网络音视频、网络社交等网络服务提供者应当针对未成年人使用其服务设置相应的时间管理、权限管理、消费管理等功能。

在应对网络欺凌方面,新修订的未成年人保护法作出规定,遭受网络欺凌的未成年人及其父母或者其他监护人有权通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等措施。网络服务提供者接到通知后,应当及时采取必要的措施制止网络欺凌行为,防止信息扩散。

全国人大常委会法工委社会法室主任郭林茂表示,新修订的未成年人保护法从政府、学校、家庭、网络产品和服务提供者不同主体出发,对网络素养教育、网络信息内容管理、个人信息保护、网络沉迷预防和网络欺凌防治等内容作了规定,力图实现对未成年人的线上线下全方位保护。

3、不做“沉默的羔羊”,强化各方报告义务

现实生活中,一些未成年人合法权益受到侵害,但出于恐惧等原因不敢报告。

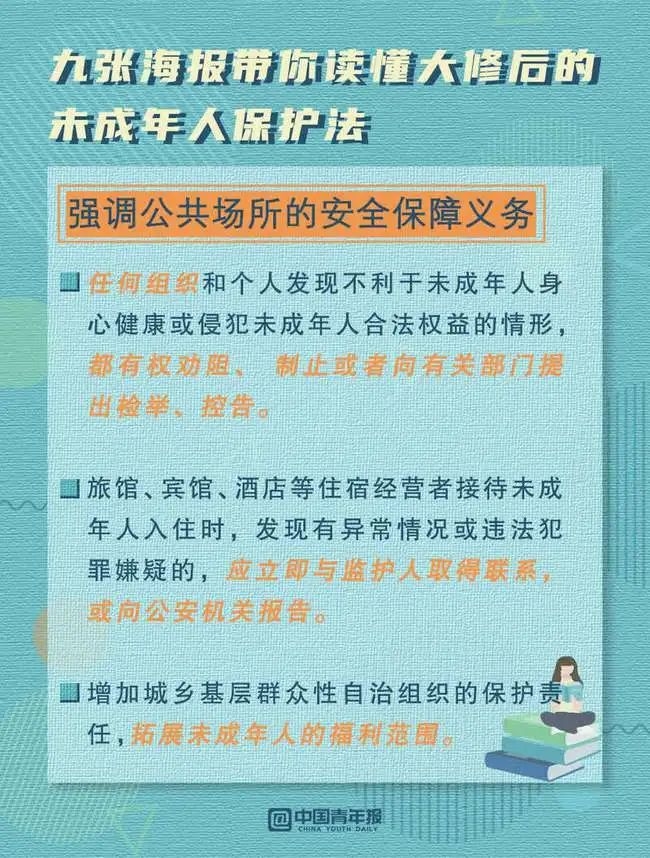

新修订的未成年人保护法明确了相关组织和个人的报告义务,规定任何组织或者个人发现不利于未成年人身心健康或者侵犯未成年人合法权益的情形,都有权劝阻、制止或者向公安、民政、教育等有关部门提出检举、控告。

“这是从强制报告的角度,进一步解决‘发现难’的问题。”北京青少年法律援助与研究中心主任佟丽华说。

新修订的未成年人保护法在社会保护方面的另一大亮点,是强化了住宿经营者保护未成年人的责任,要求旅馆、宾馆、酒店等住宿经营者接待未成年人入住,或者接待未成年人和成年人共同入住时,应当询问父母或者其他监护人的联系方式、入住人员的身份关系等有关情况;发现有违法犯罪嫌疑的,应当立即向公安机关报告,并及时联系未成年人的父母或者其他监护人。

上海市法学会未成年人法研究会会长姚建龙表示,该条款是未成年人保护共同责任原则的体现,今后在条款落实上,可参照网吧管理模式,要求住宿经营者设置警示标志、严格年龄核实义务等。

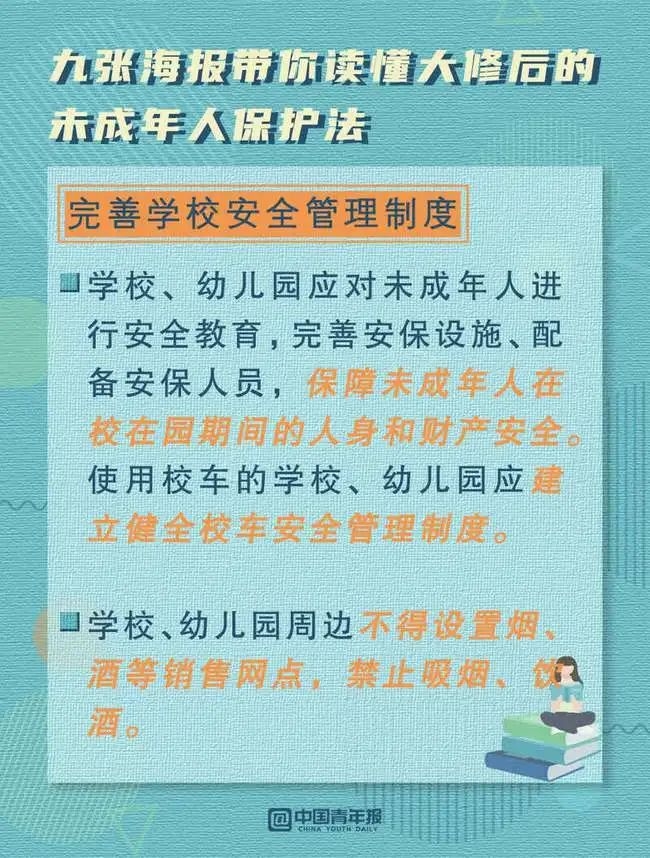

4、强化学校“防线”,向性侵和欺凌说不

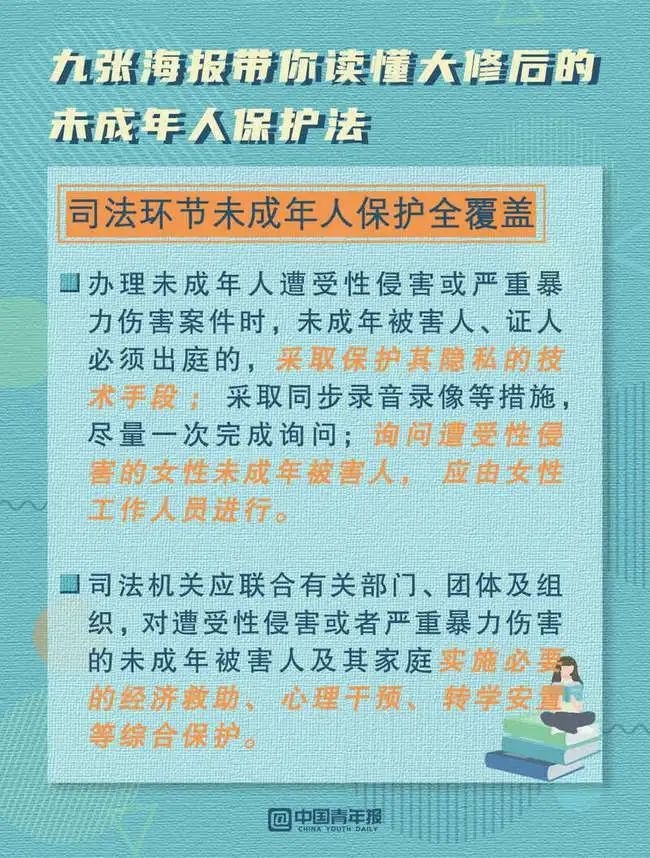

针对未成年人性侵害及性骚扰案件,新修订的未成年人保护法明确,对性侵害、性骚扰未成年人等违法犯罪行为,学校、幼儿园不得隐瞒,应当及时向公安机关、教育行政部门报告,并配合相关部门依法处理。

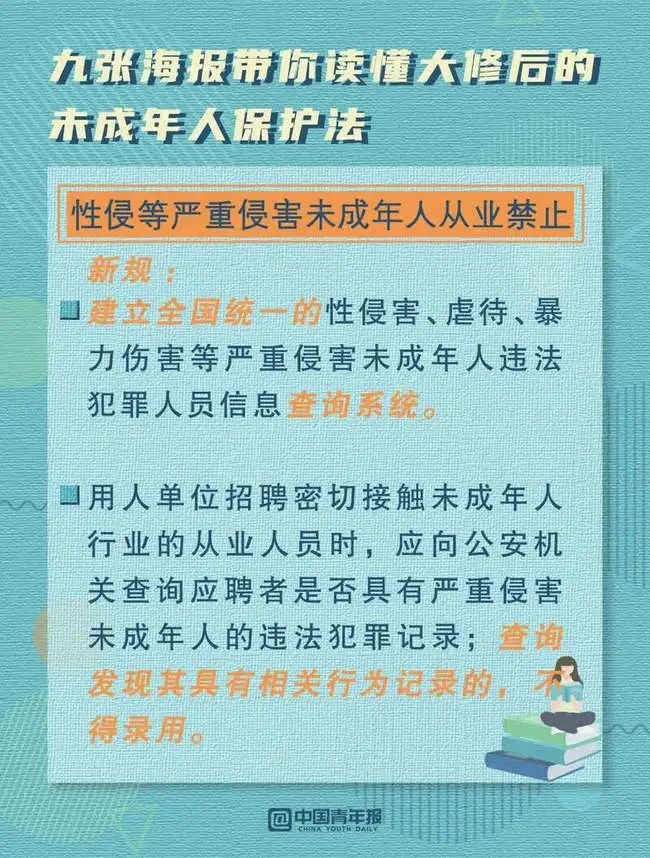

此外,新修订的未成年人保护法还要求密切接触未成年人的单位招聘工作人员时,应当向公安机关、人民检察院查询应聘者是否具有性侵害、虐待、拐卖、暴力伤害等违法犯罪记录;发现其具有前述行为记录的,不得录用。

“从世界各国的相关数据和经验来看,性侵未成年人等犯罪的再犯率是比较高的。”中国政法大学未成年人事务治理与法律研究基地副主任苑宁宁说,对于有过这些犯罪记录的人员,应限制他们从事相关职业。

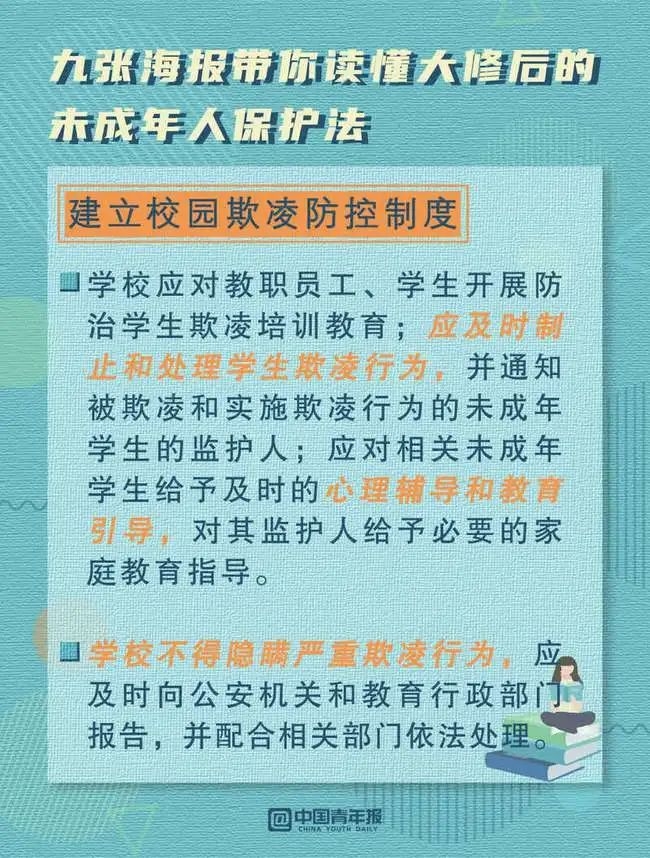

在防治校园欺凌问题上,新修订的未成年人保护法明确,学校应当建立学生欺凌防控工作制度,对教职员工、学生等开展防治学生欺凌的教育和培训。学校对学生欺凌行为应当立即制止,通知实施欺凌和被欺凌未成年学生的父母或者其他监护人参与欺凌行为的认定和处理。

02

为何作出如此修订?

对于新版未成年人保护法的亮点,光明日报专访了未成年人保护法修订草案专家建议稿牵头起草人之一,北京师范大学法学院教授、未成年人检察研究中心主任宋英辉,了解关于这部法律的更多信息。

问:未成年人保护法(以下简称“未保法”)于何时开始准备修订,当时的未保法有哪些不足?

宋英辉:根据未成年人保护工作发展需要,全国人大常委会2018年立法工作计划将未保法的修订列入预备审议项目,修订工作正式启动。

未保法制定于1991年,迄今将近30年时间,其间曾做过部分条文修改。这期间,在未成年人保护方面出现了许多新情况、新问题。

譬如,家庭监护缺位问题突出、政府职责不够明晰、统筹协调机制欠缺、未成年人网络保护缺位、学校欺凌引发社会关注、社会保护存在短板和盲区、对未成年被害人保护关注不够等,解决这些问题,需要全面修改未成年人保护法。

此外,未保法宣示性、倡导性条文较多,刚性不足,可操作性不强,也需要通过修改完善法律予以解决。

问:此次未保法修订有哪些亮点?

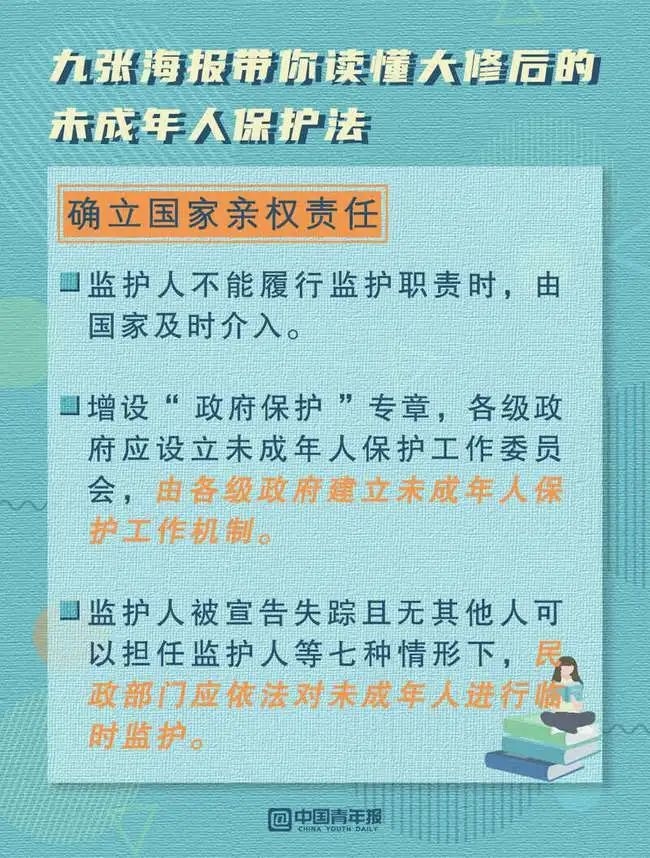

宋英辉:此次修改未保法弥补了许多制度短板,条文由原来的72条增加至132条,亮点很多。譬如,细化了监护人责任,新增了政府保护和网络保护两章,明确了未成年人保护的主责部门,针对家庭监护缺位和国家对家庭监护的支持、干预、替代作出了具体规定。

在学校保护中针对校园欺凌这一社会广泛关注问题从预防到处置专门作出规定。确立了性侵害未成年人等违法犯罪人员入职查询和从业限制制度。

针对未成年人使用网络问题,明细了政府主管部门、网络企业等应尽义务等。为了使各个责任主体切实履责,还完善了罚则,以增强法律的刚性。

问:在修订过程中,有哪些问题引起专家学者比较多的讨论?

宋英辉:主要说说父母履责的问题。对于有条件履责的父母拒不履行监护职责、扶养义务的,我主张应当采取多种处罚措施,而且要有力度,包括民事的、行政的,严重的包括刑事追责。

但是在这个问题上大家的理解有分歧。有一种意见认为父母不履责大部分是因为自身贫困,迫不得已。这个理解是很善意的。但我们调研中发现,真正出问题的孩子大多数并不是家庭特别贫困,主要就是父母不管,根本没有履行监护人职责的意识。

对于严重侵害他人权益的未成年人,我认为父母应该负一定的责任。如大连13岁男孩杀害10岁女童这个案子,根据媒体报道,这个男孩平时就有一些不良行为,他的父母都放任不管,所以其实家长对于最后案件的发生负有很大的责任。但是根据现行法律追究不了父母的刑事责任,只能追究民事赔偿。目前在这个问题上还没有达成共识。

问:在本次全国人大常委会会议上,刑法修正案(十一)草案二审稿有关未成年人的条文引起了热议,即拟在特定情形下,经特别程序,对法定最低刑事责任年龄作个别下调。有人认为这样可以有效遏制低龄未成年人严重暴力犯罪,也有人认为这并非治理未成年人犯罪的良方。您怎么看待这个问题?

宋英辉:这次刑法修改从一定程度上讲是回应了民意,同时又严格限制了范围和程序,有助于避免执行中的偏差。

但是从预防未成年犯罪的角度来讲,我认为更好的办法是完善“专门矫治教育”制度。

在发生低龄未成年人严重暴力事件后,社会上普遍呼吁降低刑事责任年龄,主要是过去对于这部分未成年人缺乏有效的惩治措施。我们原来有收容教养制度,但是2013年以后劳动教养的法律规定被废止,收容教养的数量就明显下降。

同时实践中,进入专门学校程序演变为“三自愿”原则,即监护人、学生和所在学校均同意,才能送专门学校。而一旦监护人不同意(实践中监护人多数都不同意),有些确有必要送专门学校教育矫治的未成年人就无法进入专门学校。这部分孩子严重侵害了其他人的合法权益,很多却只能放了回去。

预防未成年人犯罪法修订草案二审稿中,不再使用“收容教养”这一概念,而是采用了“专门教育”,规定未成年人有刑法规定的行为、因不满法定刑事责任年龄不予刑事处罚的,经专门教育指导委员会评估,公安机关可以决定将其送入专门学校接受专门教育。

所以现在“专门教育”里面,针对的是不同的群体:一部分是轻微违法犯罪的未成年人,一部分是有严重危害行为的。

对于目前的二审稿我有一些不同的看法。我认为针对有严重危害行为的未成年人的专门教育应该具有强制性,与一般的专门教育有所区别。决定应由公检法机关在办案中直接作出,简化送校流程,保障送专门学校决定的强制性和可操作性。

附:九张海报带你读懂大修后的未成年人保护法

21新健康综合自:新华社、光明日报、中国青年报

图片来源:视觉中国

(作者:21新健康 )