来源:中国财富管理50人论坛

颜色为中国首席经济学家论坛理事,方正证券首席经济学家

理解当前经济,理解中国经济是怎样起飞的、中国经济的现状以及中国金融的现状,必须要从历史的视角出发。近日,北京大学经济政策研究所副所长、方正证券首席经济学家颜色做客《国民财富大讲堂》,他在节目中表示,对中国经济史和金融史的传统理解,更多的是从中国自身发展的逻辑出发。然而,中国并不是现在才跟世界联系在一起的,在很久以前中国就深度参与了全球的经济金融一体化,只是有所反复。(以下为节目内容整理)

什么是经济史?

从全球的角度,德国著名经济学家李斯特(Friedrich List)开创了 “历史学派”,但他并不是历史学家,而是经济学家。在19世纪初期,德国工业化刚刚起步,相比英国和法国而言是落后的,所以李斯特就想去理解德国为什么会落后,可以说他是从工业革命的历史去理解这个问题的。他第一次把历史带入经济学的视野。

之后,美国经济学家熊彼特(Schumpeter)在这方面做出了卓越的贡献。他认为,经济史在经济学当中的研究对象主要是一种独特的、不重复出现的历史,当然也包括现在,所以只有了解历史事实才能理解当下的经济现象。而且只有通过经济史的研究才有可能了解经济事实与非经济事实(比如说政治、社会、文化)如何相互联系,了解各门社会科学之间是怎么样分工合作的。

这种想法到了1960年之后就有了进一步的发展。二战之后美国经济突飞猛进,在世界上取得了绝对霸主的地位,所以很多美国及全球的经济学家都在琢磨一个问题,就是美国经济能有今天的辉煌是怎么样一步一步发展起来的?比如经济学家罗斯托(Rowstow)研究美国经济增长、起飞的不同的阶段。经济学家Gerschenkron主要研究另外一面,落后国家是怎么样发展起来的、为什么落后国家能有这种不同的发展?

1980年以后,出现了两位经济史上的里程碑式的人物:Fogel和North,他们都在方法论上对经济史做出了突出的贡献。前者强调量化的历史研究,后者强调制度在经济史当中独特的作用,通过研究制度来研究经济的变迁。他们因为这方面的突出贡献,获得了诺贝尔经济学奖。这是目前为止诺贝尔经济学奖获得者中仅有的两位经济史学家。

21世纪以后,对经济史的研究更加突飞猛进,尤其是计量经济学的统计方法,通过大量的量化研究建立大样本的数据库去研究经济史,这就给经济史带来了更多的可能性,使研究更加严谨,所以我们现在更多的人会关注经济史这门学科。

什么是经济史?按照North的一个传统的定义,经济史就是研究历史上不同时期经济的表现,其实就是说它不仅要研究当时的经济状况,而且是希望能够通过研究当时的经济状况而对经济学理论能有贡献,也能够理解经济的变迁。

今日,经济史的研究范围包括对历史上经济事件的研究(如历史上的币制改革),对长时段历史的定量描绘(如从古到今的人均收入变化),从经济学视角对历史事件进行研究(如太平天国背后的经济原因)。而现在,经济史一个特别引人关注的问题,就是解释为什么有些国家富有,有些国家贫穷。

为什么要关注经济史?

过去,中国没有专门的经济史,历史主要是研究帝王将相、政治制度、政治人物等,一些主要的历史著作里也有对经济交易的记述,比如《史记》《货殖列传》《食货志》等。民国时期,西方的经济学理论被引进来理解当时的中国。1949年以后,马克思主义史观对经济史产生很大的影响,中国用政治经济学的分析框架去研究历史的变迁。改革开放之后,我们开始学习西方的经济学理论,并试图用西方经济学的研究方法,包括最新的经济学理论方法和计量方法,研究中国历史上的经济现象,以及其他的现象,包括社会现象、政治现象,因为这些研究用的方法都是经济学的方法,所以都可以归结到广义的经济史里。学习经济史有如下几个方面的意义:

(1)完善制度,对当下的政策提供指导和借鉴。比如,美国的中央银行制度与存款保险制度因一次次经济危机而完善。2008年大衰退(The Great Recession)时,时任美联储主席伯南克以对1929年大萧条(The Great Depression)的研究闻名,包括奥巴马时期的总统经济顾问Christine Romer,也是宏观和金融史方面的顶级专家。这些专家通过研究历史上的金融制度来对当下金融体系面临的问题做出一些解释。

(2)研究历史以理解当下。也就是研究所谓的“路径依赖”的问题,就是过去会怎样影响现在和未来。这里面最突出的研究对象就是制度。我们通常讲,一个制度环境会对经济和社会发展起着非常重要的作用。但是制度一旦形成,其变迁是比较缓慢的,或者它是有路径依赖的。我们走上了这条路,然而我们为什么走上这条路?我们可能很难摆脱这条路,这些必须要从历史的视角去研究。比如铁轨,为什么现在铁轨是这么宽,历史上制定了宽度以后就很难改变。比如学术上经常研究一个问题,就是我们现在用的键盘为什么是这样排列的?这个键盘一旦如此排列以后,我们会发现它很难改变。这本来没有什么道理,但是它一旦形成了,就有一种路径依赖。

从解释经济发展路径的角度,我们发现研究经济史的一个重要的逻辑是,因为过去的经济表现会直接影响到现在的经济表现,所以我们要研究过去的经济。这个影响可能的逻辑是,过去有一个制度,这个制度可能对经济增长是好的,所以过去经济就表现得很好,然后这个制度一直延续到现在,它可能对现在的经济增长也起很好的作用。比如,经济学家研究日本,发现日本二战前后发达的地区还是继续发达,不发达的地区还是不发达,所以过去和现在表现出了非常强的连续性。

(3)检验一般场景中难以检验的经济学理论。一些经济学理论在现在的环境下可能过于复杂、不好检验,我们把它放到历史上,把历史当作一个实验室去做检验,包括我自己很多论文都是研究这些问题,像下面列举的这些经济学的问题,它可能都可以通过经济史研究去进行检验,如:铁路修建对经济增长是否有好处?私有产权是否会促进投资?战乱会如何影响经济?

(4) 经济发展问题天生与经济史相联。讲到现在,我讲的都是一些相对枯燥的问题。最后我想讲一点,就是经济史对于经济学真的是很重要。为什么国家之间的贫富差距这么大?经济学家倾向于从历史上去找原因。一个非常著名的宏观经济学家叫卢卡斯(Robert Lucas Jr.),他认为经济发展的问题,也就是国穷国富这个问题,是一个终极的困扰经济学家的问题。比如南加大的经济学教授Richard Easterlin,也是在考虑这个问题,即为什么全世界不是均衡的发展。要回答国穷国富的问题,可能要先考察每个国家的要素禀赋条件,气候环境、地理位置、自然资源、文化传承……这些都有可能影响一个国家是富裕还是贫穷。

关于中国历史的一些基本事实

根据Roland(2014)的一篇著名的关于影响收入水平因素的论文可知,影响一个国家穷还是富裕的因素包括:技术进步、人力资本、地理(资源禀赋、交通是否便利)以及制度。

我们反复强调制度在经济史研究当中作用,那么制度的意思是什么呢?著名经济学家North(1990)曾定义,制度就是一个社会的游戏规则,或者是人类自己设定的一些对人类行为的约束条件(即必须按照制度的要求去行事),也或者是一个社会规范,有强制的,也有非强制的;有正式的(比如法律),也有非正式的(比如道德),各个社会制度条件是不一样的。我们刚才讲了,有一个重要的非正式制度是文化,文化习俗会潜移默化地影响一个社会,进而影响人的行为,从而影响经济表现。所以研究制度和文化对于研究经济是尤为重要的。

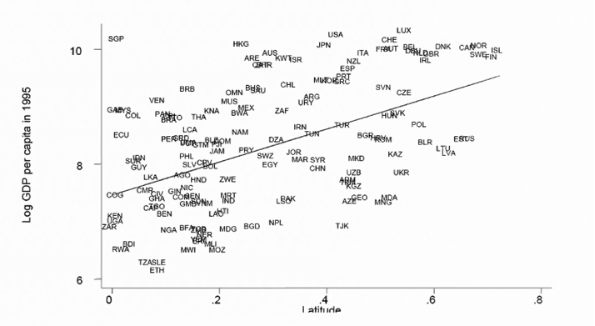

接下来,我们开始讲中国经济史和金融史的一个逻辑。在全球的视角下,文化是一种非正式制度。文化是由什么决定的呢?地理在其中发挥了很重要的作用。比如有很多研究认为纬度跟经济发展紧密相关:纬度越高,天气相对寒冷一点,经济表现就越好。下图横轴是纬度,纵轴是经济发展水平(人均GDP),它们是正相关关系,其中每一个观测值都是一个国家。

下面是古罗马的地图。罗马帝国在极盛时期拥有地中海北岸和南岸。在古代交通运输中,成本最低、最便捷的手段就是水运,所以中国不惜巨大的代价建立了大运河。但在古代航海条件下,大的海域中的航海条件是不具备的,所以小一点的海就相对适合航行。因为地中海的风浪比较小,并且有很多的小岛,这就特别适合在有限的技术条件下的远距离航行。古代欧洲文明是建立在地中海这样一个地理环境之上的,它是一个海洋文明,并且围绕着地中海进行远距离的贸易,所以它是一个商业文明,这跟中国是截然不同的。

中国的地理环境是什么样的?套用北大著名教授韩茂莉的话,就是东边是海洋,西边是沙漠。中国说是中央之国,其实我们是被各种地理障碍给封锁起来的国家。东边被海洋给关住了;北边高原主要是一些游牧民族,那里天气寒冷,自然条件恶劣;西边是青藏高原,所以中国经济的核心地带就是华北和长江流域,当然也包括四川。跟欧洲相比,中国完全是一个大陆文明。大陆文明与海洋文明的特点非常不一样,基本上是自成体系的一个系统。

海洋文明

海洋文明的特点是什么?突出的特点就是远距离贸易,交易双方是互相陌生的个体,陌生人之间的交易靠契约的履行,大家要签合同,口说无凭,立字据为证。那契约要是有冲突怎么办呢?大家要打官司怎么办呢?我们知道罗马帝国只是一个短期的现象,很多时候欧洲不是统一的,绝大部分时候是分裂的。那时候各国的人因为贸易纠纷要打官司的话,必须要有一个独立于政府之外的法治体系,要有独立的司法,才能保证契约的履行。在这种情况下,商人的力量很强大,法治的力量很强大,而政府是有限的。大家进行远距离贸易又有独立的司法保护,这就有助于形成相对发达的金融市场,这反过来又促进了远距离贸易的繁荣。

大陆文明

大陆文明是什么情况呢?像俄罗斯、中国、土耳其、伊朗都是大陆文明。大陆文明主要是农耕文明,商业不繁荣。它的特点是有家庭,家庭上面有家族,大家都是熟人,所以没必要什么事情都写成合同。在古代大家识字率比较低,我们要去写一个契约,再有一位律师,再有独立的司法,这样的社会成本是很高的,所以我们就用“潜规则”去做。因为都是熟人,我们重复博弈,所以要互相给面子,这是大陆文明的特点。所以在这种情况下有万能的政府,商人从属于政府,司法权也从属于政府。

游牧文明

当然还有游牧文明,因为它的生活环境恶劣,所以就有一种军事化的管理现象:没有产权保护意识,社会经济的来源靠掠夺,有很强的人身依附,面临恶劣的环境,必须要有个英雄人物帮他们做决定。

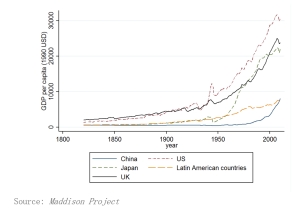

通过这种视角去理解中国经济和金融的变迁,我们先从以下这幅图开始看,把中国放在全球范围里来比较,看长时段收入水平的变化。

图上列举的是中国、美国、日本、拉美国家和英国。可以看到,在这个漫长的历史长河中,应该说是在公元1500年之前,大家都没有太大的变化,事实上中国还略高一点点。也就是说在历史上大家生活水平都差不多,所以这个是我们的古代史。到了1800年以后,英国开始起来并一骑绝尘;美国起来的稍微晚一点,但迅速赶超;日本以前是非常差的,但是二战后也迅速地在赶超;拉美国家停滞了非常长的时间,后来开始赶超。中国是启动最慢的,但是在改革开放之后是直接拉升的。

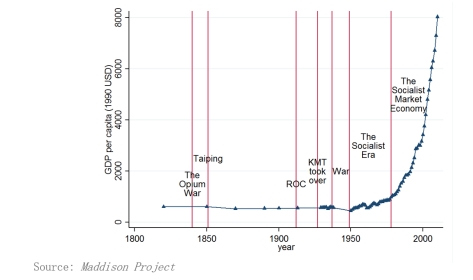

具体看中国收入水平的变化。在鸦片战争以前,经济相对而言是停滞的,近代还稍微落后一点。二战时期,中国的人均收入水平进一步下滑。新中国建立以后,我们经历了一些波折,但总体上是上升的。快速上升是改革开放之后,出现直线的拉升。这就是中国长时段收入水平的变化。

在工业革命之前的传统社会,绝大部分国家的人均收入水平是相对停滞的。这种停滞状况用经济学词汇阐述叫“马尔萨斯陷阱”,由英国经济学家马尔萨斯首次提出。他认为,技术的进步导致人口的增加,人口增加以后,人均生活水平又回到了原来的状况。技术进步的好处,始终被人口增长所抵消,使生活水平处于停滞状况。我们需要有一些办法去减缓人口增长,保证人均收入水平的提高。战争、饥荒、瘟疫这些办法都是被动的;还有主动预防的手段,如节育。但这些都达不到真正的让人均收入水平持续升高的效果,最终技术的改进、资源的增加仅仅导致人口的增加,而生活水平依然是停滞的。但是,率先完成工业革命的西欧国家成功跳出了“马尔萨斯陷阱”,带来了人均收入的持续提高。

从“为什么不是中国”到“为什么是西欧”

经济史研究国穷国富的问题,一个最重要的研究对象就是工业革命。为什么工业革命不是发生在中国,而是发生在西欧?这是经济史研究的最重要的一个话题。

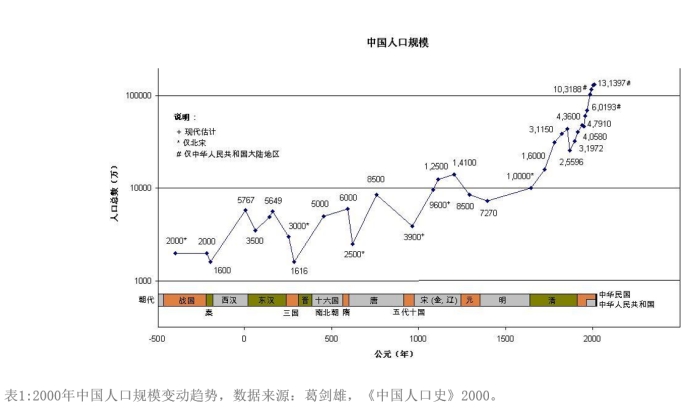

中国的农业社会是符合马尔萨斯社会的一个状况。我们的农耕技术一直在进步,但是农民日复一日的过着同样的生活,人口一直在增加。我们来看中国传统社会人口增加的状况,春秋战国的时候只有2000万人,到西汉早期的时候因为战争死掉一部分人,基本上长期都是在几千万的水平。到了唐朝的时候,最高达到8000多万人,后来经过五代十国的战乱,又下降到3900万人。宋朝时,人口第一次突破了1亿。但是经过元朝反反复复的打仗,人口下降到了7000多万。明朝人口持续增加,到明末清初的时候,人口又突破一个亿。到了清朝的时候,由于引进了美洲的作物,比如马铃薯、玉米、红薯等,人口迅速的增加。中国有一个人口爆炸时期,就是清朝的康雍乾盛世。清末的时候我们说4万万同胞,但是在民国之后的一系列战争,尤其是二战,人口大幅下滑了。但是在新中国成立以后,人口迅速的增长,到了现在一个状况。所以我们看到人口增长背后都是技术的进步,但是人均生活水平在传统社会没有太大增加,也就是中国古代社会是一个典型的马尔萨斯社会:制度是有一些变化,经济的情况也有一些变化,但是生活水平变化并不大。

从财政的角度来说,我们古代开始的时候以直接税为主,后来我们开始收间接税。到了明朝重新开始收直接税,到清末以后经济更加发达一些,又开始以间接税为主。征收的对象以前叫丁,就是一家一户,一个劳动力,后面慢慢的变成以资产(土地)作为纳税的标准。

从社会流动的角度,人才选拔机制最初是察举,后来是荐举,再后来是科举。一直到1905年,清末新政废除了科举,提倡新式教育。

从市场发育的角度,传统社会的市场是从自给自足的经济慢慢发育,在宋朝的时候市场经济已经非常发达。美国著名历史学家施坚雅研究发现,伴随着农村市场数目的增加与技术条件的改善,中国传统社会的短距离贸易逐渐演变为长距离贸易,在宋朝达到顶峰。宋朝之后,城市化的状况有所停滞。

货币的发展

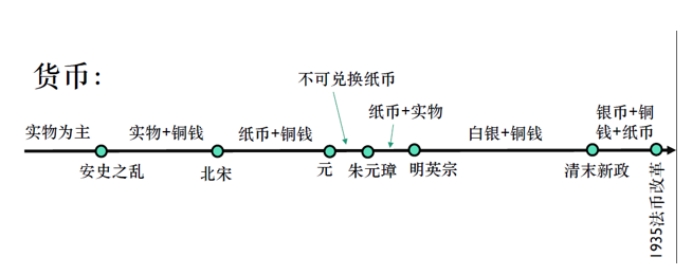

中国传统社会的交易媒介,唐之前以实物为主,唐之后开始逐渐的有铜钱,中国一直是比较缺乏贵金属、食物、铜钱;宋后期纸币出现,纸币+铜钱;明朝后有一个很重要的变化,就是美洲的白银开始输入中国,然后就有比较多的白银和铜钱同时作为货币;到清末我们有大量的银币,最终有法币改革。

大分流及对其的解释

美国历史学家彭慕兰在其著作《大分流》中对中国和西欧进行比较,认为亚洲与欧洲的核心区域在18世纪晚期还是可比的,而且均面临生态环境恶化的挑战。18世纪晚期,欧洲因地理大发现而扩大了欧洲人的生存空间、市场和资源,这也是工业革命的前提。

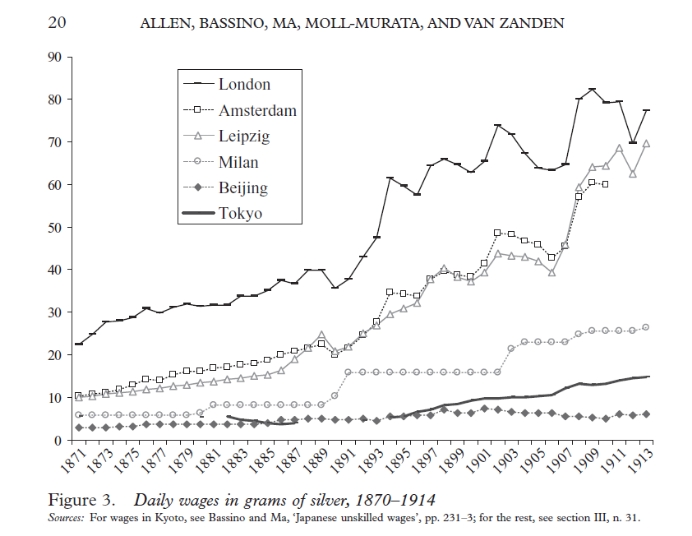

著名经济学家Robert Allen做了一系列关于工资问题的研究。18世纪时,中国的实际工资与日本及欧洲其他地方(中部地区和南部地区)相近,而落后于欧洲的领先地区(英国和少数低地国家)。后来,日本和欧洲部分地区工资都升高了,但中国长期处于低水平。考察工资与能源价格这一比例,欧洲的特点是工资贵、能源便宜,而中国长期是工资便宜,能源贵。

大分流和工业革命是经济史学家最关心的一个问题,其本质是研究“为什么有的经济体不发展”的问题。在大分流的争论中,对于“为什么是欧洲,不是中国”有几个著名的解释。比如煤的使用:欧洲的煤靠近工业中心,中国的煤在山西,离我国的工业中心江南地区较远,所以我们只能搞轻工业,英国能搞重工业。比如大西洋海外贸易,以及与之相关的高水平均衡陷阱,中国到了各方面都很完善的地步,对于先进的技术没有自身需求。从供给的角度,林毅夫认为中国的人才不够,因为科举制度吸引了优秀的人才去做官。还有观点认为是中央集权,欧洲新大陆是国家竞争的结果,大家去航海;中央集权不允许去航海,这有民族国家之间竞争的因素。地理因素也很重要,还有欧洲的战争。战争促进了科学技术、军事技术外溢到民间技术。

当然,也有人认为这只是运气好。西北大学著名的经济学家Joel Moykr认为,多个因素共同促成了西欧的发展。他特别强调了开放的科学体系(open science)促进思想传播,光荣革命限制皇权,西欧的资本主义和奴隶制均有帮助。

为什么研究近代史?

近代史是剧烈变革的一百年,中国第一次融入全球,这也是中西方文化冲突和碰撞最激烈的一百年。对于中国人民来说,是心理上最惨痛的一百年:从“天朝上国”、“中央之国”,变成了一个人见人欺的弱国,变成“落后就要挨打”之国。对于知识分子来说,这是最痛苦的,这也是促使学者去研究经济史,研究革命的最主要的原因。费正清在《剑桥中国晚清史》提到,“中国在19世纪的经历成了一出完全的悲剧,成了一次确实巨大的、史无前例的崩溃和衰落的过程。这场悲剧是如此缓慢、无情又彻底,因而他就愈加痛苦。”我想传统国家都或多或少经历了中国近代史这样一个历程,但是中国起点太高,所以过程就更加的痛苦。

清帝国非常庞大。地理环境上,幅员辽阔、复杂多样;庞大的中国埋着冲突和分裂的隐患。农业生产上,尽管有新作物的引种和新技术的采用,人口的增加消耗了生产力的提高,士绅等非正式制度发挥了很大的作用,大多数农民受儒家文化影响,有良好礼仪却不识字。对外关系上,中国传统是“朝贡体系”,大家不是平等的外交关系,而是藩属国关系。这是当时中国的一个状况。

近代史:两个重大事件为开端

一是鸦片战争。鸦片战争对中国最大的影响就是,中国进入了条约体系,跟西方国家签条约,规定权利义务。当然这些条约绝大部分是不平等的,但是从法律层面来说,大家的权利和义务是平等的,我们都是签约国。

二是太平天国。太平天国之后,随着地方武装的兴起,中央帝国开始崩溃,地方势力控制了军队、财政,这使得中国开始分裂。太平天国对中国社会的影响,包括政治体制和财政体制的影响。以前财政统收统支,后来开始地方分权。贸易和商业开始发展,融入了现代全球商业体系。现代工业与现代金融业开始进入中国,农业相对停滞,社会变革在兴起。

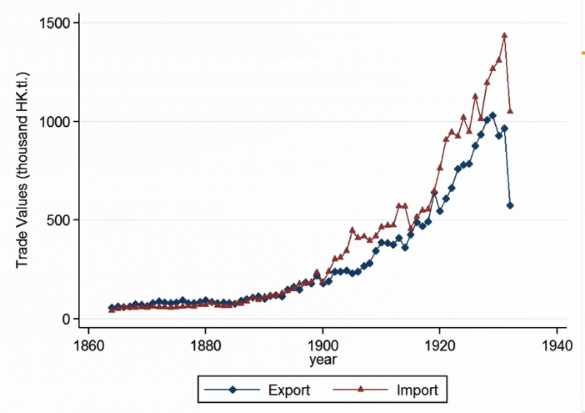

鸦片战争之后,中国签订了一系列条约,大体上双方还是遵守这些条约的。条约体系以后,中国融入了全球的商业秩序,因为英美法总体上对领土的欲望不是很强大,但是对于经商的权利非常在乎,所以签了条约以后,中国就融入了国际贸易的体系。下图体现了鸦片战争,尤其第二次鸦片战争之后,中国的进口和出口的的增长。

为了保证贸易的运转,我们要特别强调新式海关的建立。1861年开始,近代海关建立。英国人赫德掌管中国海关五十年,建立了严格的一套税收、统计、检疫系统,之后又帮助中国建立了新式邮政。所以海关在中国近现代化中起到非常重要的作用。同时,各个列强在中国建立了租界,在租界与租借地内建立了外国制度。英国著名经济史学家马德斌(Debin Ma)研究,租界不仅是对中国独立,有时也对自己的母国独立,是一个独立运营的小实体,这对中国的外溢很大。外国企业和商业大量涌入中国,因为竞争,中国现代工商业兴起。在这个过程中,我们大量采用新技术,贸易网络在中国扩展。此外,还有西方文化和宗教的传入,文化开始演化,包括建立学校、医院等。这些都导致新的经济中心的形成,城市的形成,人口的流动,从前的宗族体系被打破,中国社会内部开始瓦解,出现很大的裂变。

西方的影响:金融业的进入

1845年,丽如银行(Oriental Bank)在香港设立分行,1847年在上海设立机构。19世纪50年代,又有4家英国银行在中国设立分支机;19世纪0年代法国银行进入,汇丰银行进入。汇丰银行的英文名叫Hong Kong and Shanghai Bank,就是香港上海银行,明确针对中国业务。19世纪70年代,德国、日本等国的银行陆续进入中国,他们不仅日常的吸纳存款、提供汇兑,还发行钞票、参与国际汇兑、借款给清政府;除此之外,还引入了股票、债券等制度。金融业的发展使中国在19世纪80~90年代就有了第一次金融危机。西方金融业的进入对本土的金融业有很大冲击,钱庄、票号等在西方金融业的强势进入下,逐步垮台。

政治在其中也发挥了重要的作用。金融业与工业联系在一起,工业的发展催生了金融业的发展,因为有需求。所以洋务运动产生了第一批近代工业,是政府鼓励的结果。北洋政府相对宽松,民间企业工商业发展得非常快,金融业百花齐放。

那时候国家影响相对较小,国家虽然支持,但是干预少。但1928年国民政府名义上统一了中国以后,就形成了国家势力背后的寡头垄断,这在金融行业体现的最为明确。比如建立国家垄断银行和垄断企业,最终对金融业产生了很大的负面作用,环境总体上变得更加不利。

基本结论

洋务运动并未带来中国工业的起飞,它只是刚刚起步。19世纪后期至20世纪初,随着私人设厂逐步允许、相关条例颁布、西方企业进入,本国工业和金融业迅速发展,但依然只占国民经济较小的比例。政府对工业帮助有限,重工业发展有限,农业发展停滞,轻工业有所发展。金融业深受国家垄断和外资控制。

所以这些并没有使中国摆脱半殖民地半封建社会,真正对社会有所改造,使工业商业金融业有彻头彻尾改变的,还是在新中国建立及改革开放之后。

(作者:中国首席经济学家论坛 )

声明:本文由21财经客户端“南财号”平台入驻机构(自媒体)发布,不代表21财经客户端的观点和立场。