截至目前,全国互联网医院已超1600家,仅2021年上半年,新增互联网医院超500家,互联网+医疗健康的发展已是大势所趋。随着互联网医疗的发展,互联网医生的职业存在感也开始明显提升,并不断受到关注与认同。

今天是第四个“中国医师节”。京东健康与行业媒体联合发布了《2021互联网医生诊疗行为及幸福感报告》(下称《报告》),通过对互联网医生科室分布、线上执业时长、幸福感水平等多维度的分析,揭示了互联网医生的职业特征和发展趋势。

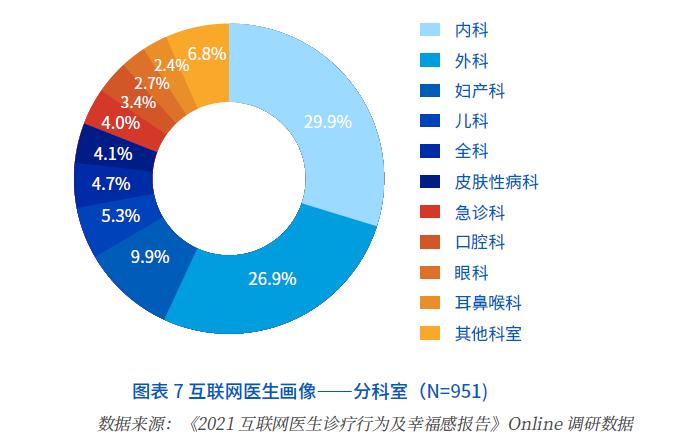

《报告》显示,当前互联网医疗已覆盖几乎所有的临床及医技科室,近六成的医生具备3~10年临床经验,互联网医疗的覆盖范围与服务质量均在不断提高。

当前,在国家政策和疫情期间民众需求增加等多重因素推动下,互联网医疗呈现爆发式增长态势。各类医院医生和患者的参与人次均实现大幅增长。以实体医疗机构建设互联网医院为例,截至2020年底,互联网医院平均参与科室数31.5个,同比增长121.0%;线上执业医生总数平均为320位,同比增长177.9%;线上诊疗人次全年平均2.0万人次,同比增长150.5%。

互联网医疗生态持续完善中

而从科室分布请来看,互联网医生所在科室主要集中在内科、外科、妇产科、儿科等几类科室。此外,医学影像科、中医学科、肿瘤科等科室也已经出现了互联网医院之中。目前,互联网医疗几乎覆盖所有能覆盖的临床及医技科室。互联网医疗的生态正在持续完善之中。

临床工作时间在3~10 年间的医生占比近6 成。根据本课题定量调查数据显示,互联网医生,临床工作时间在3~5 年的占比33.6%,临床工作时间在5~10 年的占比25.3%,也即互联网医生临床工作时间通常在3~10 年,互联网医生在临床上具有丰富的实践经验。

在互联网医院蓬勃发展的同时,互联网医生的从业人数和从业人员结构也在不断优化。根据《报告》的调查,在互联网医院的医生中,男性占比超过六成,主治医师占比近四成,副主任和主任医师合计占比43.5%。在从业年限上,互联网医生临床工作时间在3~5年的占比36.0%,临床工作时间在5~10年的占比35.6%,即互联网医生临床工作时间通常在3~10年,这与医生晋升和职称一致。更为合理的从业人员结构,也使得互联网医生能更快、更有效地处理患者的线上问诊需求。

通过线上执业,医生也能够获取部分阳光收入,从而大幅提高自身的收入水平。《报告》显示,互联网医生线上执业阳光收入通常在3000元~8000元/月。其中,阳光收入在3000元~5000元之间的占比31.1%,阳光收入在5000元~8000元之间的占比28.1%,也即近六成的医生,通过互联网医疗平台线上执业,可以获取3000元~8000元/月不等的阳光收入。

关于医生的线上执业诉求,“更好地管理患者和扩大服务半径”是医生选择线上执业最核心的诉求。从本项目调研结果来看,“更好地管理患者”、“扩大服务半径”两个诉求的提及率分别是61.9% 和60.0%,是医生选择线上执业最核心的诉求。此外,塑造医生个人品牌、提高医生工作效率、获取精准患者资源等也是医生线上执业的主要诉求。

同时,也有众多医生对互联网执业存在怀疑和顾虑。“担心占用太多时间,进而增加工作负担”是目前医生尚未线上执业最普遍的原因。从本项目调研结果来看,部分医生尚未选择线上执业,有超过1/2 的医生是因为“担心占用太多时间,进而增加工作负担”。此外,所在科室业务不适合、配套跟不上、不符合互联网医生线上执业的资格要求等因素也是医生尚未线上执业的重要原因。

关于医生的线上执业时间问题,《报告》统计了医生每周线上执业时长。通常,医生花在线上执业的时长约为3~10 小时/ 周。从本项目调研结果来看,每周花费3~5 小时进行线上执业的医生占比37.4%,5~10 小时进行线上执业的医生占比31.4%,每周线上执业花费时长超过10 小时的仅占15.1%。总体来看,考虑到医生日常在实体医疗机构的工作强度和工作量,大部分医生只能利用碎片化的时间来开展线上诊疗业务,用于线上问诊的时间花费相对有限。未来,要实现线上线下一体化管理,医生线上执业时间安排和时长管理都应该更科学、更合理的设计,这样才能真正实现医生价值最大化。

关于医生线上接诊服务的患者量。医生每周线上接诊患者量普遍在10~30 人之间。从本项目调研结果来看,医生利用碎片化时间线上接诊,每周线上接诊患者数量在10~20 人的占比30.0%,每周线上接诊患者数量在20~30 人的占比第二章医生线上执业行为及评价2921.6%,也即超1/2 的医生每周线上接诊患者量普遍在10~30 人之间,这与医生每周线上执业的时长基本一致。

多数患者表示支持对医生提出更高要求

在此次调查中,对于互联网医疗有关的7类典型人群进行采访,包括普通患者、以线上问诊患者、以线上执业医生、尚未线上执业的医生、医学生、医院/ 医学院/ 卫健委相关部门领导等,了解他们对互联网医生的评价。超9成被访者对医生线上执业、患者线上问诊态度积极,表示支持。

在对于普通患者的采访中,“不知如何有效选择平台和医生”是患者线上问诊的主要障碍之一。

32岁的银行职员魏女士表示,她此前有听说过线上问诊,但对互联网医院不是很熟悉,对医生、互联网医院服务水平都不太清楚,不确定应该选哪一家。她觉得还要下载安装APP,比较麻烦,并且也没有遇到必须线上问诊的诉求。

不过,魏女士对线上问诊还是表示支持。她认为,线上问诊确实在降低就医成本、提升就医便利性等方面带来了较大帮助。她表示,在小病小痛后不想跑医院、突发急症等情况下,她会考虑进行线上问诊。对于线上问诊未来的发展,魏女士也给出了自己的建议,她认为推广工作很必要,可以借助患者就诊、复诊等环节向患者推介。

而另一位62岁的退休教师位先生,则对线上问诊持中立甚至怀疑的态度。他认为,网上骗子太多,对互联网医生的资质不太信任,很多情况下,他们会为了自身的利益而故意夸大病情或者推荐一些不必要的检查及药品。

位先生表示,个人暂时不考虑通过互联网医院进行线上问诊。他认为线上问诊需要加大宣传和推广,可以在患者就诊时,向适合在网上就诊的患者进行介绍和推荐,并且通过贴标语、组织线上义诊等形式进行宣传。

在调查中也采访了几位已体验过线上问诊患者,他们认可“线上问诊”这种新的诊疗服务模式,但同时也提出,对互联网医生的资历和经验要求应该更严格、更高。

24岁的王女士表示,她有两次线上问诊经历,一次是因为工作忙,脸上长痘。另一次是有点掉发,担心脱发,当时她觉得这种病症在网上看和线下看效果差不多,同时平台给的折扣券力度比较大,且接诊速度很快,还可以开药配送。

对于线上问诊的体验,王女士表示有所不足,比如回复速度会随着患者提问的增多而变缓。但因线上问诊也有其便捷性,比如医生接诊速度快,并且可以在脱敏的前提下看相似病症患者的就诊记录等,她以后还是会去尝试。

王女士也对线上问诊提出了自己的建议。她认为,一方面,医疗机构中的医生可以通过建立自己的社群,或者线上的医生工作站,来为患者提供更多、更专业的健康咨询服务。另一方面,人工智能等技术还需要进一步的挖掘潜力和应用方向。

线上执业范围待界定及明晰化

此次调查中采访的7类人群,也包含相关专业人士。北京友谊医院急诊科副主任医师王医生表示,2001年左右他开始接触互联网医疗。他的真正线上执业开始于2012年,当时暴发禽流感,民众对此有所恐慌。“有一个互联网医疗平台,他让我们这些急诊医生、呼吸科医生在平台上做一些相关的科普,此外做一些相关的医学咨询。”

王医生认为线上执业能够提升医生的医疗技术水平,拓宽知识面。“我们在互联网医疗上,和现实的门诊医疗不一样的地方在哪儿?患者问的东西特别杂,然后又特别广泛,那么有一些问题我可能并不擅长,我也会跟其他医生沟通,我也会去查资料回答这些问题,我觉得对我的医疗水平提高还是很有帮助的。”王医生表示。他认为,让边远地区的患者得到相对优质的医疗服务,是非常有成就感的。他同样表示存在经济利益的因素。咨询也有一部分经济补偿,但实际上经济收入是有限的,他认为能坚持下来的原因中,成就感是一个主要的动力。

对于实现互联网医疗高质量发展的建议,王医生表示,需要线上执业范围的界定和明晰化,以实现其规范化发展。

而41岁的张医生是广医一院普通外科的副主任医师,已工作15 年时间,他并未进行线上执业。对于并未执业的原因,他表示,一方面,自己很多年前也在一个互联网医疗平台尝试过,但当时进行咨询的人较少,这个线上业务也慢慢中断;另一方面,互联网医疗需要探索和实践的东西还比较多。且问诊的过程都是录像记录,医生需要对自己说的每一句话都斟酌好才能讲出,主观上的交流会比较拘谨。

对于互联网医疗的看法,张医生表示,互联网医生扩展了医生的执业空间,解决患者就医难的问题,应该进行推广。他认为,医生价值是通过为患者提供医疗服务体现的,只要能够为患者提供满意的医疗服务,即实现了医生的价值。同时,患者在互联网医院挂号就诊,对病情进行初步的了解,有了进一步诊断治疗的方向,与医生搭建了沟通信任的桥梁。在后续治疗中,患者可能还会找这名医生,对医生获得病源也十分重要。

杭州医学院信息技术中心辛均益副主任认为,互联网+医疗健康是大势所趋。首先,国家大力倡导互联网+医疗健康,从未来发展的角度上来说,这是一个大的趋势。但是如果政策上面没有一个大的突破,就很难让我们真正的核心医疗跟互联网做一个直接的链接。

辛均益认为,从政策层面上要给到互联网医生很好的职业发展通道。“医生在互联网医院和互联网平台上面的工作量怎么核算,能不能进入到他的绩效,能不能进入到他的职称晋升里面,这些东西都要考虑进去。”辛均益表示。

在技术层面,辛均益认为,一方面,是医疗级智能可穿戴设备使用的发展。他认为,互联网+医疗健康如真正涉及到诊疗层面,一定是离不开穿戴设备的发展,而且穿戴设备一定要达到医疗级,不能停留在家庭级。另一方面,人工智能与健康医疗大数据能不能发挥出所设想功能,也是技术发展中的一个重点。

此外,辛均益还认为线上线下医保报销要有同等待遇。他觉得在这一方面是有所放宽。在三医融合方面,需要国家去统筹,打破其中的壁垒。

(作者:朱萍,实习生林昀肖 编辑:徐旭)