21世纪经济报道记者赵子健 北京报道

当前,我国城镇化已经走过快速扩张阶段,正向高质量发展阶段过渡,节约集约、生态宜居等需求更为迫切,城市不断向绿色低碳方向发展。

近日,南财城市通、21世纪经济研究院碳中和课题组发布《中国净零碳城市发展报告(2022)》(下称“报告”)。《报告》综合考虑了城市的发展水平、碳排放信息、能源结构等多方面因素,选取了30个城市作为样本,构建了净零碳城市评价指标体系,从多个维度对30个样本城市的净零碳发展水平进行评价。

《报告》选取的30个城市样本为上海、北京、深圳、广州、重庆、苏州、杭州、武汉、南京、天津、宁波、青岛、无锡、长沙、佛山、泉州、济南、南通、西安、福州、东莞、徐州、唐山、大连、温州、昆明、长春、沈阳、厦门和扬州。

在净零碳城市评价指标体系基础上,《报告》对30个城市的净零碳发展水平进行了分析。其中,昆明总排名第五。在用电侧碳排放量、火电占总发电量比例、空气质量优良率、人均碳汇量等指标方面,昆明均位于样本城市首位。

昆明清洁能源发电占比高,其能源结构指数排在样本城市首位,城市人均能源消费量和人均电力消费也在30城中处于较低水平。整体而言,昆明在能源结构和能源消费等方面优势突出。

能源结构指数表现最佳

《报告》共设置了4个二级指标,分别为碳排放指数、能源结构指数、能源消费指数以及发展质量指数。其中,昆明的能源结构指数排名首位,能源消费指数也取得第五名的好成绩。

根据《报告》,能源结构指数主要衡量城市发电端各类能源比例关系及其变化情况。中国近90%的碳排放来自能源领域,实现“双碳”目标,需要能源结构的加速转型。《报告》选取火电、风电和光伏发电占发电总量的比例及变化情况衡量城市能源结构。

昆明所处的云南省是中国重要的水电资源大省,水电技术可开发量占全国总量的21%,居全国第3位。全国14大水电基地中,云南分布有澜沧江、金沙江、怒江3个基地。此外,云南还拥有丰富的风能资源。

背靠云南清洁能源大省,昆明不断提升非化石能源消费比重。早在2016年发布的《昆明市“十三五”能源发展规划》就提出,推进全市构建以清洁低碳能源和安全高效能源为主体的现代能源体系,将昆明从全省能源消费中心提升为能源枢纽中心。

昆明的规划成果也在数据中体现了出来。《报告》显示,2020年,昆明火电发电占比在样本城市中最低,仅为24.2%。新能源发电方面,昆明市风电占发电量比例也超过了10%,在样本城市中表现亮眼。

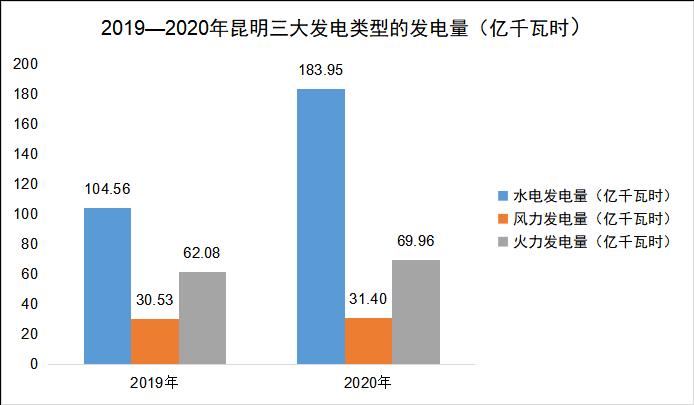

值得一提的是,昆明工业发电量中,水电占比最高,且还在大力开发水电资源,水电仍然保持超高速增长。数据显示,2020年昆明规模以上工业发电量约290亿千瓦时,比上年增长 44.3%。其中,水力发电量184亿千瓦时,增长77.6%;风力发电量31亿千瓦时,增长2.8%;太阳能发电量4亿千瓦时,下降8.0%。

数据来源:昆明市国民经济和社会发展统计公报

昆明2020年水电大幅增长,必须提及的是昆明乌东德水电站,这是世界第7大、中国第4大水电站。乌东德水电站首批机组2020年6月投产发电,是装机规模达1020万千瓦的巨型电站,它将与下游的超级水电工程白鹤滩、溪洛渡、向家坝水电站一同构筑起世界最大清洁能源走廊。乌东德水电站生产的绿色电能,将替代大量化石燃料,预计每年节约标准煤1220万吨,分别减少温室气体二氧化碳、二氧化硫排放3050万吨和10.4万吨,相当于种植8.5万公顷的阔叶林。

昆明充沛的水电资源、相对低廉的电力成本,以及清洁程度很高的能源结构,为昆明招商引资提供了重要支撑。

2016年,昆明开始构建“4+4”工业产业新体系,重点发展化工、冶金、烟草、非烟轻工4个传统产业和生物医药、电子信息、先进装备制造、新材料4个新兴产业,推进新旧动能接续转换。

通过不断优化能源结构及产业结构,昆明2020年单位GDP碳排放量较2016年大幅下降,下降幅度超40%,其发电侧碳排放量在样本城市中也处于较低水平。

根据《报告》,能源消费指数是指生产和生活所消耗的能源,主要衡量地区经济发展程度、工业化进程等。

在30个样本城市中,昆明能源消费指数较为均衡。其中,单位GDP能耗指数、人均能源消费量指数、单位GDP电耗变化指数、人均电力消费量指数等指数得分均高于0.85,排名较为靠前。

生态文明建设基础好

经济发展与生态环境保护是建设生态文明不可分割的内容,两者是统一的,相互成就。良好的生态环境和充沛的自然资源是人类生存的首要条件,城市必须正确处理生存与发展的关系。

去年,以“生态文明:共建地球生命共同体”为主题的《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议(COP15)第一阶段会议就在云南昆明召开。

昆明所在的云南,国土面积仅占全国的4.1%,却拥有地球上除海洋和沙漠外的所有生态系统类型,有18000多种植物、1800多种脊椎动物,代表中国约一半的动植物物种。云南是公认的生物多样性重要类群分布最为集中、具有全球意义的生物多样性关键地区。

昆明的天空时常呈现出“昆明蓝”,昆明市空气质量在全国重点城市中排名常居前十。《报告》显示,昆明是样本城市2020年空气质量优良率唯一达到100%的城市,大气污染防治成效显著。

2022年昆明市政府工作报告提出,2021年,昆明完成森林草原生态修复282.91万亩,森林覆盖率提高3.48个百分点,建成滇池环湖生态带8900亩。2022年,昆明将持续改善生态环境,打造宜居宜业生态之城。

实际上,昆明在生态环境建设方面已取得一定发展成效,为“双碳”工作打下良好基础。

《报告》显示,“十三五”期间,昆明市人均碳汇量在30个样本城市中排名首位。人均碳汇量高,代表人均拥有的以森林碳汇为代表的生态资源和生态产品数量更多,是生态发展质量的重要标志。

从实现碳中和的角度看,人均碳汇量低的城市通过自身碳汇能力抵消温室气体排放的潜力远低于人均碳汇量高的城市,而且人均碳汇量高的城市除了可抵消自身的温室气体排放外,还可抵消其他城市的温室气体排放。

不仅人均碳汇量高,昆明“十三五”期间的单位面积碳汇量也在30个样本城市中排名第三位,以微弱的差距落后于厦门和泉州。除了气候和生态本底条件好,也与昆明长期的森林建设工作密不可分。

《报告》建议,未来要实现碳中和,首先要充分发挥国土空间规划和用途管制的重要作用,通过严格划定生态保护红线和城镇开发边界保护珠三角碳汇空间;其次要积极推进绿化造林和生态保护修复工作,大力发展海洋碳汇,不断提升碳汇能力;最后要加快探索碳汇指标跨地区抵消制度,通过市场交易和生态补偿实现与碳汇资源丰富地区协同碳平衡。

不过,从《报告》呈现的情况来看,昆明在建设净零碳城市的过程中,还有一些改进空间。

通过数据比对可以看出,昆明这座城市的经济体量相对较小,产业发展基础相对较弱。与此同时,昆明的单位GDP碳排放量等指标与深圳、北京等城市依然有差距。2020年昆明单位GDP碳排放量较2019年提升了0.03万吨/亿元,显示出昆明在产业升级、降低能耗、发展质量等方面依然有空间。

此外,与昆明总排名第五的地位相比,昆明的发展质量指数排名相对落后,在30城中排在第23位。其中,昆明各项经济指标在样本城市中较为靠后,其一般工业固体废物处理率也在样本城市中最低。

(作者:21世纪经济报道记者赵子健 编辑:李博)