21世纪企业公民研究中心发起中国企业低碳发展能力研究项目,对重点行业企业进行指标设计和评分,研究企业通过实施环保战略而获得市场竞争优势的能力,推动企业实施低碳转型,引导投资者开展责任投资,并为政府和监...

一、研究背景

在碳中和背景之下,我国的经济发展正在努力实施低碳转型,在这一过程中,金融机构扮演着特别重要的角色。

一方面,金融机构要满足低碳转型所带来的巨大的绿色投融资需求;另一方面,金融机构也要有效防范气候变化所带来的各种金融风险,实现自身业务的高质量发展。

我国发展绿色金融已有多年,目前已经构建起了绿色金融体系的基本框架,但绿色金融标准、信息披露水平和激励机制等都还有待完善,绿色金融产品体系还未能充分解决低碳投资所面临的瓶颈;金融机构也还没有充分意识到气候变化所带来的金融风险,因而也未能采取有效措施来防范和管理这些风险。在进一步完善绿色金融体系建设、利用投融资机制促进实体经济实施低碳转型方面,我国的金融机构还面临诸多挑战。

提升低碳发展能力,有助于金融机构应对以上挑战。基于以上认识,21世纪企业公民研究中心就金融行业上市公司的低碳发展能力开展研究。

所谓低碳发展能力,也可以称之为“绿金”能力,即从绿到金的能力,它指的是企业通过实施低碳转型和绿色发展战略,向市场提供更加环境友好的创新产品、技术或服务,从而构建起独特的市场竞争优势,实现品牌美誉度和财务业绩的持续改善,进而不断提升公司的投资价值和可持续发展能力。

“绿金”是一种新的企业发展价值观,它将环保意识和绿色发展理念引入企业的价值体系,注重减少企业发展过程中的环境负外部性,由此带来环境价值和商业价值的共同提升,而非孤立的财务结果。

在我们的研究中,“低碳发展(绿金)能力”有着以下几方面的内涵:

1、企业不断减少其生产经营行为对外部环境的负面影响,最大程度降低单位产出的内外环境成本,直至实现净零排放(即碳中和);

2、加强绿色供应链管理,促进供应链伙伴实施低碳转型,共同迈向碳中和;

3、企业将环保融入到发展战略之中,大力开展技术产品、生产流程等多方面创新,为市场提供更加环境友好的产品、技术或服务(全生命周期),从而形成独特的市场竞争优势,并实现财务业绩的持续改善;

4、企业在低碳转型方面的持续努力和成效,获得广大消费者的认可,企业的品牌美誉度随之不断提升;

5、通过低碳创新发展,企业向资本市场彰显自身的投资价值,获得更多投资者的青睐;企业在其他投融资活动中也能享有更为优厚的条件。

二、研究目的和方法

1、研究目的

本研究旨在针对中国金融行业上市公司建立一套简明实用的低碳发展(绿金)能力评价体系,以达成如下目的:

1)服务政府和监管机构

使相关部门及时、充分、全面地了解企业的环境外部风险,以及企业实施低碳转型的进展和成效,促进企业的发展符合生态文明和绿色发展的时代要求。

2)推动企业实施低碳转型

促进金融行业上市公司承担环境责任,走低碳转型和绿色发展之路,为国家实现 “3060双碳目标”作出自己的贡献;推动企业强化环境风险意识,提高环境管理水平;对标同行业先进水平,大力开展低碳创新,通过环境战略构建独特的竞争优势,提升财务绩效。

3)引导投资者开展责任投资

鼓励投资者将企业环境信息纳入投资决策,满足投资者日益增长的责任投资需求;提高上市公司在低碳转型和绿色发展方面的能见度和透明度,便于投资者识别有可持续发展潜力的投资标的。

2、研究方法

开展实证研究,针对金融上市公司进行指标设计和评分,以数理研究为主(数据主要来源于企业发布的2021年CSR/ESG报告),案例研究为辅。

本次研究选取了金融行业25家市值处于前列的A股上市公司,其中银行业20家,保险业5家,名单如下:工商银行、农业银行、招商银行、中国银行、兴业银行、宁波银行、浦发银行、交通银行、中信银行、光大银行、民生银行、江苏银行、南京银行、北京银行、上海银行、杭州银行、华夏银行、成都银行、邮储银行、建设银行,中国人寿、中国平安、中国人保、中国太保、新华保险

3、指标体系

本次研究分两级指标体系,其中一级指标4个,二级指标29个,具体如下表所示:

表1:金融行业低碳发展(绿金)能力研究指标体系

一级指标 | 二级指标 |

环境管理

| 是否制定了环保管理制度、是否制定了明确的碳中和目标、是否定期进行环境信息披露、是否持续开展环保公益活动、是否开展了气候变化风险评估和压力测试、是否支持/参与重要绿色金融行业倡议、绿色采购政策与措施、绿色发展品牌形象的公众认知度、过去一年是否发生过重大环保负面事件 |

绿色运营

| 温室气体排放量及其同比变动(范围1、范围2)、人均温室气体排放量、用水量及其同比变动、人均用水量及其同比变动、能源消耗总量及其同比变动、人均能耗量及其同比变动、废弃物总量、人均废弃物量、用纸量、人均用纸量 |

绿色产品

| “两高一剩”贷款余额及其同比变动、绿色信贷余额及其同比增长率、绿色金融产品同比增长率(绿色债券、绿色保险、绿色基金、绿色理财等)、绿色金融产品创新、绿色投融资行为对环境的影响 |

业绩增长

| 营业收入同比增长率、净利润同比增长率、净资产收益率(ROE)、市盈率、市净率 |

三、2021年金融行业上市公司低碳发展(绿金)能力数据分析

1、总体分析

金融行业上市公司低碳发展(绿金)能力研究设有环境管理、绿色运营、绿色产品、业绩增长4个一级指标,及29个二级指标,评级结果分九级,按评分从高到低分别为:AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C。

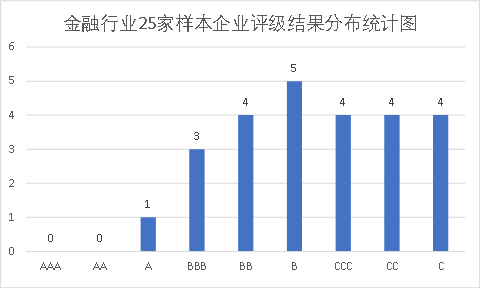

29家样本企业都通过CSR报告/ESG报告/可持续发展报告、年报等对环境和财务业绩等相关信息进行了披露。我们评估的总体结果为:评分为A级的有1家、BBB级的3家、BB级的4家、B级5家、CCC级4家、CC级4家、C级各4家(如图表2、3、4所示)。

图表2:金融行业25家样本企业低碳发展(绿金)能力评分评级表

图表3:25家样本企业评级结果分布图

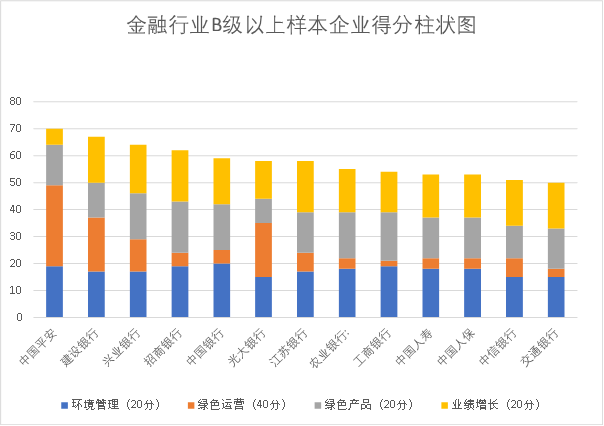

图表4:金融行业B级以上样本企业得分柱状图

单纯就信息披露的情况而言,我国金融业的总体表现依然突出,持续发布CSR/ESG报告的企业占比在主要行业中处于领先水平,数据披露的规范性和完整性也相对较好。在25家样本企业中,有19家企业(占比76%)声称其CSR/ESG报告的数据编制遵循GRI索引、香港联交所ESG指引、负责任银行原则、TCFD等通行国际标准,并在报告中罗列出了详细的指标索引,有15家企业(占比60%)对报告数据的真实性进行了第三方鉴定。

做好环境信息披露,是我国绿色金融发展体系的重要内容之一,金融行业在环境信息披露方面的表现值得肯定,不过,从数据披露所反映的具体内容来看,2021年金融行业在低碳发展方面的表现不如预期的那么好。A级以上的企业只有1家(中国平安);B级以上企业12家,占比48%;CCC级以下企业12家,占比48%。总体来看,表现出色的企业偏少,大多数企业表现不佳。

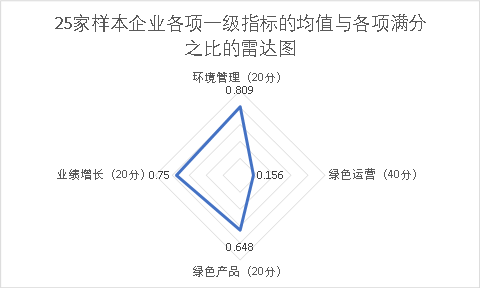

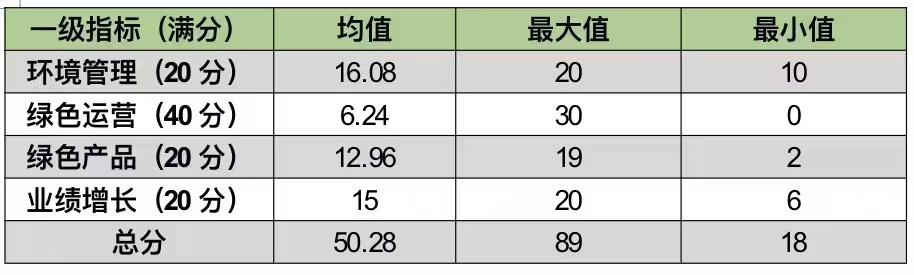

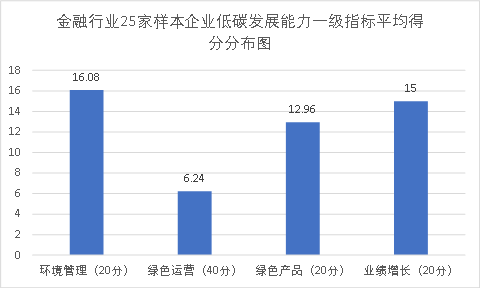

从各个一级指标来看,金融行业在环境管理、绿色产品、业绩增长这三个一级指标维度的均分分别为:16.08、12.96、15,其与各维度满分之比分别为0.81、0.65、0.75(如图表5所示),表现可以称之为优秀,而导致金融机构整体评分不高的主要原因就在于,在绿色运营,即企业自身业务运营的碳中和方面表现不佳,该指标均分仅为6.24,这方面的具体情况后文会再作分析。

图表5:25家样本企业各项一级指标均值与各项满分之比的雷达图

2、各项一级指标评分结果分析

1)环境管理:更加重视气候变化风险,借鉴国际标准提升环境管理水平

环境管理维度,考察金融机构在环境管理制度建设、碳中和目标、气候变化风险管理、绿色供应链、绿色发展品牌建设等方面的情况,具体分为九个二级指标。

在环境管理方面,金融行业样本企业普遍表现不错,平均得分为16.08(满分为20分),如图表6、7所示。从我们过去的研究情况来看,金融机构一向重视环境管理,在制度建设、环境信息披露、绿色供应链管理等方面颇有成效。本次研究发现,金融机构比过去更加重视气候变化给业务发展可能带来的风险,有不少银行参加了中国人民银行组织的气候风险压力测试,测试结果显示,火电、钢铁、水泥等行业的客户信用风险有所上升,但整体风险可控,不会对金融机构的资本充足水平产生大的影响。

本次研究还发现,与2020年相比,2021年有更多金融机构开始支持或签署气候相关财务信息披露工作组(TCFD)、《负责任银行原则》(PRB)等有影响的国际倡议/准则。这是一个值得鼓励的趋势,借鉴这类国际惯例准则,有利于国内金融机构建立起规范的环境管理体系,提升绿色发展水平。

工商银行、中国银行、中国平安、招商银行四家公司获得本维度的最高分19分。工商银行是首家支持TCFD倡议的中资金融机构,2021年推动 17 家全球系统重要性金融机构签署《气候友好银行北京倡议》。中国银行于2021年2月成为TCFD支持机构,又于2021年8月签署联合国《负责任银行原则》。2021年,中国银行旗下中银航空租赁公司向两项符合国际自愿减排机制“核证碳标准”的项目购买碳信用额度,用于抵消企业的直接碳排放,已实现直接碳排放的100%碳中和。

除了以上四家公司之外,农业银行、邮储银行、中国人寿、中国人保等机构在环境管理方面表现也较为突出。

图表6:各项一级指标得分的描述统计结果(均值、极大值、极小值)

图表7:金融行业25家样本企业低碳发展能力一级指标平均得分分布图

2)绿色运营:需加强自身运营的碳排放管理

绿色运营维度,考察金融机构在日常业务运营过程中的碳排放情况,如温室气体排放、用水、能耗、废弃物排放、用纸等,设有10个二级指标。

上文已经提到,在绿色运营维度,金融行业25家样本企业2021年表现普遍不佳,平均得分为6.24分(满分40分)。为了全面评估金融机构2021年的碳排放管理水平,我们特地从绝对量和相对量两个方面来考察企业的排放情况,比如说,对于温室气体排放,我们从温室气体排放总量、人均温室气体排放量/温室气体排放强度两个角度来进行评估。评估结果表明,绝大多数样本企业2021年的碳排放水平,无论是绝对量还是相对量,相比2020年都有所增长,甚至有机构在本维度的几个二级指标上一分未得。一个可能的原因是,2020年由于新冠肺炎疫情的影响,金融机构有一段时期处于居家办公的状态,这就导致2020年的办公用水、耗能量等较正常情况偏低,从而使得2021年的相关数据呈现增长。虽说这一客观因素的确在一定程度上存在,但金融机构仍然需要从内部管理上找原因,要更加重视对自身业管运营碳排放(即范围1和范围2)的管理。

金融机构并非高排放行业,业务运营碳排放管控的难度并不是很大,金融机构要采取有效措施倡导绿色办公,努力提高能源使用效率,降低单位产出的能耗水平,使能耗的增长低于营业收入的增长水平,并尽早实现碳达峰,然后在此基础上实现自身业务运营的碳中和。

中国平安获得本维度的最高分30分。在2021年CSR报告中,中国平安详细披露了公司近年来绿色运营方面的数据,从这些数据中可以看出,除了能耗量(耗电)量有所增加之外,中国平安2021年在温室气体排放、用水、用纸、废弃物排放等方面都有所减少。在同行机构的碳排放水平大多有所增长的情况下,中国平安能有这样的成果,可见对这项工作高度重视,并采取了切实有效的措施。

3)绿色产品:绿色金融产品创新活跃

绿色产品,考察金融机构在绿色金融产品创新方面的进展,以及企业的投融资行为对外部环境的影响,该维度有五个二级指标。

25家样本企业在本维度上表现良好,平均得分为12.96分(满分20分)。我国金融机构发展绿色金融已经多年,且取得了不错的进展,尤其是在绿色信贷和绿色债券方面业绩显著。本次研究发现,2021年金融机构绿色金融产品创新活跃,推出了不少与碳中和直接相关的金融产品。比如有的银行开发碳金融产品,为全国碳交易市场及其成员单位提供全方位金融支持;有银行为了促进企业低碳转型而推出特色产品,将贷款利率与企业生产经营过程中的碳表现相挂钩,随着企业碳表现的提升而降低;还有的机构尝试开展针对个人客户的绿色金融服务,将目光投向百姓生活的衣、食、住、行等各个领域,打造多维度、超融合的绿色金融产品服务体系。

招商银行获得本维度的最高分19分。2021年招商银行的“两高一剩”行业贷款余额在境内对公贷款中占比有所降低;截止到年末,绿色贷款余额为2,638.42 亿元,较年初增加552.54 亿元,增幅26.49%,高于公司贷款增速19.49 个百分点。公司的对外投融资活动环境效应明显,折合减排二氧化碳量、二氧化硫量和节水量较2020年都有较大幅度的增长。

除招商银行之外,工商银行、农业银行、兴业银行等也在绿色产品创新维度方面取得了不错的成效。

4)业绩增长:金融机构在财务业绩和投资价值方面表现出色

业绩增长维度,考察金融机构在财务业绩上取得的成效,以及是否具备较好的投资价值,该维度包含五个二级指标。

样本企业在业绩增长维度的平均得分为15分(满分20分),除了极少数几家企业的营业收入和净利润较2020年有所减少之外,其他绝大多数企业都获得了主要财务业绩指标的同比增长。我们将财务业绩指标引入到低碳能力研究之中,是希望看到企业能通过提升低碳发展能力而获得财务业绩的改善。从本次研究来看,金融机构2021年在绿色运营方面虽然还有不足,但在绿色产品和业绩增长这两个维度上都有不错的表现,不过我们还不能因此而贸然下某种结论。这是因为,低碳发展与财务业绩之间的相关性,需要在一个较长的时期内进行考察,才能得出让人信服的结论。我们希望看到国内金融机构通过推动自身业务运营的碳中和,以及大力开展绿色金融产品创新,而获得财务业绩和投资价值的共同提升。

宁波银行、杭州银行和成都银行获得本维度的最高分20分,其他如招商银行、江苏银行、兴业银行等机构的表现也非常优秀。

四、案例分享

案例1:中国平安的“减塑行动”

平安集团严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等法律法规,将环境保护纳入企业发展规划,在业务运营中坚持通过节能改造、智慧办公和业务电子化等方式,切实减少企业运作对环境造成的影响,实现节能减排。

2021 年,平安持续开展“减塑行动”等一系列运营减排行动,平安金融中心职场矿泉水使用量较 2020 年减少 808 箱,费用节约 2.5 万元,减少幅度为 61%;会议室矿泉水使用量同比减少 2,130 箱,费用节约 8.96 万元,减少幅度为 54%。平安各大办公场所积极响应集团“无纸化办公”的倡导,通过提倡双面打印、使用线上无纸化文件处理系统等形式减少办公纸张使用。其中,平安银行通过优化财务系统实现电子发票报销免打印、装订、扫描,2021 年全行已出账电子发票共 918,756 张,占发票全量约 50%,极大减少了纸张的使用,推动日常实现无纸化办公。

在节能方面,平安将节能管理办法融入日常运营管理的各个环节,通过科学系统的管理能耗系统、优化设施设备,逐步提高能源使用效率,降低办公场地及数据中心的用电消耗。2021 年,平安自有职场与租赁职场产生的办公耗电量为 513,946,880 千瓦时,数据中心产生的产生的耗电量为 102,896,415 千瓦时,全集团碳排放总量为 42.9 万吨。

——以上内容选自《中国平安2021年可持续发展报告》

案例2:江苏银行创新绿色金融产品与服务

江苏银行于2021年宣布采纳联合国“负责任银行原则”(PRB),成为国内首家同时采纳“负责任银行原则”和“赤道原则”的城商行。在绿色金融发展方面,该行采取了如下措施:

1、加强绿色金融产品创新。积极构建多元化的绿色金融产品体系,目前已建立涵盖公司金融、投行、普惠、网络金融、跨境、零售、理财和租赁八大业务板块产品在内的集团化绿色金融产品体系,为客户提供一站式绿色金融综合服务。在特色产品创新领域,与人民银行南京分行、江苏省生态环境厅、江苏省能源局、全国碳交易市场等合作,创新落地全国首单再贷款支持挂钩碳账户贷款“苏碳融”,全国首单“ESG表现挂钩贷款”,江苏省首单“可再生能源补贴确权贷款”,江苏省首单“生态环境导向开发(EOD)模式贷款”。

2、加大绿色投资与绿色债券承销。印发《关于加快推进江苏银行绿色产业基金业务的通知》,为绿色项目提供多元化融资支持。参与了农发行国内首单用于森林碳汇的“碳中和”绿色债券、国开行首期“碳中和”绿色债券和“黄河流域生态保护和高质量发展”绿色债券的认购,投资重庆银行、南京银行、长沙银行等城商行的绿色金融债券,全年共增配绿色金融债券46亿元,余额68.59亿元,进一步强化金融对国家绿色发展重大项目的支持作用。通过股权投资基金合计支持节能环保、新能源类企业23个投资金额13.8亿元。

3、积极引导客户践行绿色低碳生活。与银联合作构建绿色低碳积分体系,面向爱好环保、积极参与绿色消费的年轻客群发行了江苏银行绿色低碳信用卡,鼓励持卡人乘坐公交地铁、共享单车骑行、高铁出行等绿色消费行为。 加大新能源汽车等绿色消费垂直场景布局,通过消费信贷政策资源倾斜,提升信用卡线下分期产品的“绿色金融 贡献度”。

——以上内容选自江苏银行《2021年社会责任报告暨ESG(环境、社会及治理)报告》

五、对金融行业提高低碳发展(绿金)能力的建议

1、金融机构要借鉴国际惯例准则进一步提高信息披露水平

前文已经提到,国内金融机构在信息披露方面表现良好,但我们的研究也发现,仍然有少数金融机构没有对碳排放关键信息进行充分披露。在这些机构近年来发布的CSR/ESG中,既没有企业自身运营层面的碳排放数据,也没有企业的投融资行为对外部环境所产生的影响等数据。

之所以如此,一个可能的原因是,这些机构缺乏碳排放基础数据的积累,没有建立自己的环境管理体系;另外一个原因是,企业觉得自己的数据不好看,担心披露出去不会得到投资机构或评级机构的好评。

其实企业不必有这样的顾虑。就投资机构和评级机构而言,他们更看重的是企业首先要建立起自己的环境信息管理体系,然后不断完善环境管理水平。也就是说,在环境管理方面,一个持续不断的完善过程,才是投资机构和评级机构更为看重的。因此,我们建议这些金融机构借鉴相关国际惯例准则,如GRI、PRB、香港联交所ESG指引等,尽早建立起自己的环境信息披露框架和治理体系,哪怕这种框架和体系一开始并不完美,重要的是尽快走出第一步,然后在此基础上不断完善。

2022年6月2日,中国银保监会印发《银行业保险业绿色金融指引》。该指引提出,在信息披露方面,银行保险机构应当公开绿色金融战略和政策,充分披露绿色金融发展情况。借鉴国际惯例、准则或良好实践,提升信息披露水平。

2、金融机构要更加重视自身业务及全价值链的碳中和

在25家样本企业中,有5家于2021年宣布了自己的碳中和目标,这个数字较2020年有明显增长(2020年中国主要金融机构中只有兴业银行提出“争取在2030年前实现自身运营碳中和”,如表8所示)。也就是说,在这25家样本公司中,到现在为止只有6家提出了明确的碳中和目标,占比24%。

图表8:金融机构碳中和目标

机构 | 碳中和目标的具体内容 | 提出目标的时间 |

华夏银行 | 2025年前实现自身碳中和 | 2021年 |

中国平安 | 2030 年实现运营碳中和 | 2021年 |

邮储银行 | 2030年前建成“碳达峰”银行,实现自身运营与投融资“碳达峰”;2060年前建成“碳中和”银行,实现自身运营和投融资“碳中和”。 | 2021年 |

上海银行 | 2025年实现自身运营碳排放达峰,2030 年实现自身运营碳中和。 | 2021年 |

新华保险 | 2050 年前实现新华保险大厦碳中和。 | 2021年 |

兴业银行 | 争取在2030年实现自身运营碳中和 | 2020年 |

相比之下,国外领先的金融机构已经走在了前面。在2020年《财富》世界500强企业的121家金融机构中,有42家宣布了碳中和计划,其中30家已实现运营层面的碳中和,这30家中没有一个是国内金融机构。

鉴于碳中和的重要性,还未制定碳中和目标的国内金融机构,尤其是资产规模排名靠前的头部机构,应该迅速采取行动,尽早制定出切实可行的碳中和目标和路线图,这样才能为国家顺利实现“双碳目标”,以及社会经济的可持续发展做出更大贡献。

值得注意的是,国外领先的金融机构不仅制定了自身运营碳中和目标,而且已开始着手推动投资组合的低碳转型,以实现全价值链的碳中和。金融行业不属于高排放行业,业务运营过程所产生的直接碳排放总量,即范围1和范围2的碳排放量相对较低,但是金融机构的碳排放除了这一部分之外,还应包括其投融资活动引起的碳排放,尤其是所持资产或投资组合产生的碳足迹,也就是范围3的碳排放量。由于范围3的排放测算相对复杂,25家样本金融机构基本上没有披露这部分数据。这可以表明,国内金融机构对于其投资组合的碳排放的测算、管控,及碳中和实现路径还研究得不够。在这一点上,国内金融机构还须向领先的国际同行学习。

3、通过绿色金融产品创新提升竞争力,金融机构要展现更大雄心

据测算,要实现碳中和目标,到2060年我国大约需要139万亿元的绿色投资,其中政府出资只占10%-15%,存在着巨大的投资缺口。金融机构要利用自己的投融资功能和风险管理专长,动员巨大的社会资本弥补这一缺口。

金融机构更要认识到,碳中和带来的巨大投融资需求,是金融机构提升竞争力、重塑行业竞争格局的难得机遇。

目前,我国绿色金融主要包括绿色信贷、绿色债券、绿色基金、绿色保险等,其中绿色信贷和绿色债券的发展水平处在世界前列。但我国绿色金融产品的结构仍嫌单一,未来需进一步优化产品结构,要在碳交易、绿色资产交易、指数产品等碳相关的金融衍生品方面做进一步的探索。我们此次研究发现,有少数金融机构已经在这方面开始了有意义的尝试(前文已有提及);另外,金融机构也要进一步增加绿色金融产品的覆盖领域,除了电力、交通等重点行业之外,也应关注建筑和农业等行业。比如在我国全面推进乡村振兴的大背景之下,金融机构可以推出专门服务于乡村振兴的绿色金融产品。

总之,金融机构应该从产品开发、运营模式等角度进行更有雄心的创新尝试,更好地满足实体经济低碳转型过程中对于绿色投融资的新的多元化需求。

因此,我国金融机构应尽早启动碳中和规划,并制定绿色金融发展战略。在战略规划中,不仅仅要制定运营层面的碳中和目标,关注和研究投融资组合的碳中和路径,更应该审视碳中和为自身带来的绿色金融创新、增强整体竞争力、重塑行业格局的战略机遇。

(作者:中国企业公民论坛 )