中国消化健康指数最高分为浙江76.13(满分为100分),上海、北京、福建、江苏和天津分别位列二到六名。

21世纪经济报道记者季媛媛 上海报道 随着生活方式、生活环境的改变及人口老龄化进程加速,消化系统疾病发病率逐年上升,成为新时代常见病。由此引发的消化道恶性肿瘤高发现象,皆表明消化系统疾病的防治不可小觑。而由于消化系统疾病类别繁多,一直以来缺乏防控能力评估标准,在危险因素防控、救治能力提升、政策支持布局等方面缺乏科学依据。

为此,在第三届东方消化内镜学术大会上,首个国家级消化健康综合指数体系——《中国消化健康指数(2022)》(以下简称《指数》)正式发布。该《指数》聚焦10大消化系统常见疾病,涵盖4个维度,优选46个指标,全面评估中国大陆31个省市(自治区、直辖市)的消化健康状况及防控措施,首次建立起了国家层面的消化健康指数的大数据,科学地反映了中国人群消化健康状况。

海军军医大学第一附属医院(上海长海医院)王洛伟教授在接受21世纪经济报道记者采访时表示,我国对消化系统肿瘤早诊率在世界处于比较低位水平,我国消化系统肿瘤如果早期发现5年生存率可以达到90%以上,医疗负担可以降到非常低。如果疾病进展到晚期,5年生存率会降到30%以下,医疗负担会增加到30倍以上。我国消化系统肿瘤疾病负担在世界上也排到了首位。

“我们还在研发新的方法,减少漏诊,提升内镜诊疗手段,是当前提升早诊率的重要举措。平经过五年提倡,我国早期诊断率在这五年有了6%的增长,但是这个增长的幅度明显不是很高。我们希望通过指数建立导向,要在体量扩张的同时注重质量,这样才能有效提升消化道疾病救治的效果。”王洛伟教授说。

消化领域诊疗发展存在巨大挑战

作为首个国家级消化健康综合指数体系,《指数》体系构建的难度与创新并存。建立一个反映我国人群消化健康的综合指数,需要政府、疾控、临床机构、社会力量共同协作,构建具有科学性、公正性和权威性的评价体系。

王洛伟教授介绍,指数制定依据现有的国家级数据库,邀请消化专业领域的专家、公卫专家、流行病学专家,以及卫生政策专家组成项目组,通过系统检索国内、外消化疾病相关流行病学相关研究、评估指数,整理现有数据并建立相关模型,纳入10大病种,聚焦4大维度共46个指标,再通过层次分析法和专家调研,确认每项指标的权重。

所谓四大维度指的是消化系统疾病和肿瘤的流行情况和疾病负担、危险因素的暴露情况、危险因素的防控情况和消化系统疾病的临床救治。十大病种包括5个消化系统肿瘤:食管癌、胃癌、结直肠癌、肝癌、胰腺癌,以及5个消化系统疾病:肝硬化、消化性溃疡、胃食管反流病、炎症性肠病、胰腺炎。此外,幽门螺杆菌感染作为诱发多种消化系统疾病的危险因素,也被纳入评估体系。

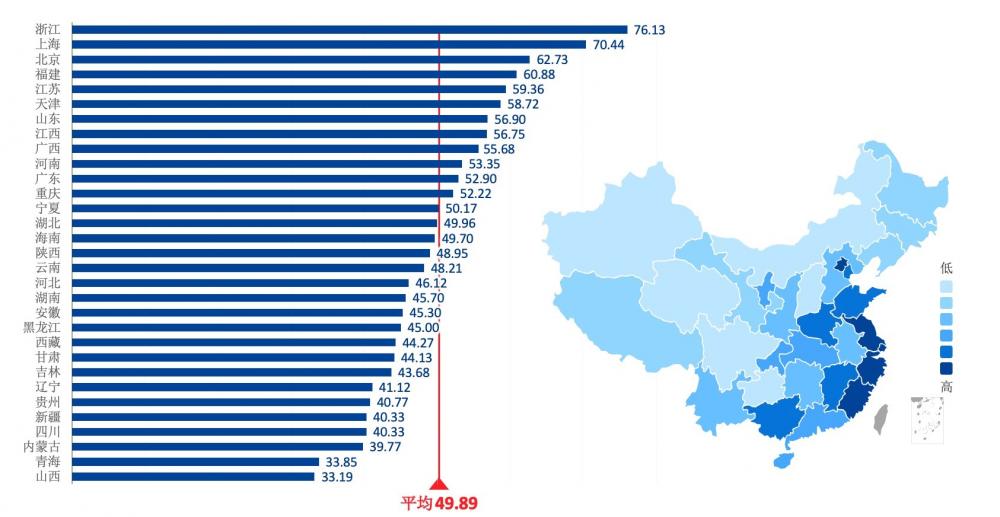

《指数》显示,中国消化健康指数最高分为浙江76.13(满分为100分),上海、北京、福建、江苏和天津分别位列二到六名。全国平均值为49.89分,14个省份在消化健康指数全国平均线以上,整体呈现东部地区得分高于西部地区得分的趋势。

《中国消化健康指数(2022)》各省得分情况

各个省份在消化系统疾病的临床救治和危险因素的防控情况两个维度整体得分相对较低;在消化系统疾病的临床救治方面各省差异最为明显,其次为危险因素的防控情况。

长三角三省消化健康指数标准最高,前五名中占据三席;同时对于消化系统疾病的危险因素防控(成功戒烟率、内镜筛查和癌症早筛早治)以及消化系统疾病的临床救治能力也位居全国前列。南方省份的消化疾病防控现状得分整体好于北方,包括危险因素的暴露情况、防控情况和消化系统的临床救治能力。各省份对消化系统疾病的临床救治能力水平差异较大。

中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心周脉耕教授在对《中国消化健康指数(2022)》关键数据解读时表示,这份《指数》综合反映了消化系统常见疾病发病的情况,能够直观看到本省消化系统常见病发病的高发程度,通过指标分解,各地政府能够知晓政府投入倾向,提高知晓率、控制率,指数对危险因素的暴露情况和防控情况都有精准的测算,能够让政府看到哪一指标的改进,对当地成效最大,使政府在政策制定、防治工作上更有针对性。

“通过了解全国提高基层医生的数量与消化疾病诊疗水平,完善医院对消化疾病的防治体系建设,提高对消化系统疾病的整体救治能力,填补消化疾病缺乏防控及诊疗能力的方向指引的空白。”周脉耕教授对21世纪经济报道记者表示,《指数》也提示我们要提升大众对消化疾病的认知和对消化健康的重视,强调消化疾病早诊早治和预防先行的疾病防控理念,加强全民健康素养。

通过指数可以看到,目前我国消化领域诊疗发展还存在巨大的挑战。《指数》的发布只是一个开始,对《指数》进行正确解读并推广应用,进而落实干预、提升国民消化健康水平是最终目的,未来还需要多方努力,共同助力提高我国消化疾病的整体治疗水平。

如何构建中国消化疾病防控体系?

消化系统疾病已经逐渐成为现代生活的常见病,具有高发病率、高复发率、风险被低估、地区差异明显等特征。尤其是近年来,随着生活方式、生活环境的改变及人口老龄化进程加速,中国消化系统疾病发病率逐年上升,在慢性病患病率中高居前列。举例而言,包括胃癌、大肠癌、食管癌、肝癌、胰腺癌等消化道的疾病肿瘤,长期位列我国高发恶性肿瘤的前列,严重威胁着人民健康,表明消化系统疾病的防治不可小觑。

有消化科医生曾对21世纪经济报道表示,在内科疾病就诊的患者中,约有三分之一甚至更多(患者)都有消化系统的症状和体征,这说明消化性疾病的患病人数相当多。按照临床统计的发病率排名,在我国十大高发肿瘤中,50%都是消化性疾病,包括胃癌、大肠癌、食管癌、肝癌、胰腺癌。

周脉耕教授指出,从疾病成因来说,消化疾病,特别是消化道肿瘤有非常多危险因素,而且每一个疾病和每一个癌种,除了一些共同危险因素之外,还有特有的危险因素,比如爱吃烫的饮食对食管癌有很大发病风险。

“想要降低疾病负担,一个是防,一个是治,加强诊疗水平能降低病死,加大预防降低发病,其实可以贯彻三级预防理念。”周脉耕教授介绍,一级预防角度,借力健康中国行动,推进健康生活方式普及,营造健康的环境,尽量避免得病;二级预防角度,可以去做一些疾病防治,如消化道肿瘤防治,提高人群的健康意识,加强对高风险人群筛查和干预,如试点开展消化疾病患者管理干预项目,探索相应的干预和管理模式并向全国推广;三级预防角度,进一步加强医、防融合,提高临床诊疗规范化和质量控制,改善疾病救治的结局。

不过眼下,诸多地区的人对消化道疾病预防认识不足,某一些疾病无法实现精准诊断,哪怕实现确诊,由于对疾病的重视程度不够,擅自停药,也会导致疾病反复发作,等发现疾病恶化或进展到晚期阶段时,就导致了消化性肿瘤病死率居高不下的现状。这也给临床医生以及疾病预防部门带来了严峻的挑战。

“其实可以考虑以消化健康指数制定为契机,加强疾控系统和消化临床医生强强联合,加大消化系统疾病防治科普知识宣传,提高老百姓防治疾病意识。做了一些工作,包括防、治长期效果评价,为优化诊疗方案、优化人群防控方案,提高病人愈后结局,还是有很多事情可以做的。”周脉耕教授强调。

针对后续的防治问题以及亟待解决的方向,王洛伟教授也建议,一方面, 国家层面加强消化系统疾病早诊、早治、早预防,降低疾病负担;另一方面,每个省市层面,应该针对各自的薄弱环节有的放矢进行提升。如西部地区得分比较低,原因是内镜诊治工作落实不到位,可以聚焦提升内镜诊治普及性和质量管理。“国家层面重点加强防,各省方面当然也可以做防,针对薄弱环节以治为主,从这两个方面考虑这个问题能够使我们得分不断地提升,健康水平也会得到相应的提升。”王洛伟教授说。

(作者:季媛媛 编辑:徐旭)

21世纪经济报道及其客户端所刊载内容的知识产权均属广东二十一世纪环球经济报社所有。未经书面授权,任何人不得以任何方式使用。详情或获取授权信息请点击此处。