书评丨东亚文明的文字密码

郑磊

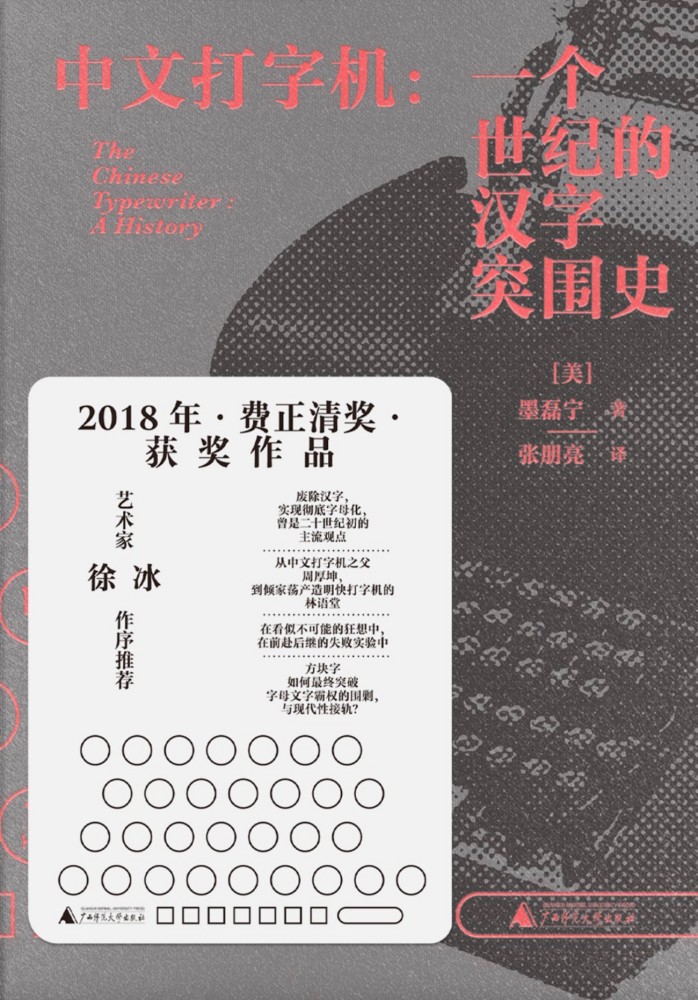

从事经济研究往往离不开对历史、政治和文化的洞察,笔者认为语言文字和文化融合是社会经济发展的一条基线。技术语言学专注讨论人、语言和技术之间的联系,由美国哥伦比亚大学历史学博士、现任美国斯坦福大学历史系教授墨磊宁(Thomas S.Mullaney)所撰写的《中文打字机:一个世纪的汉字突围史》一书,从语言机器角度入手,以中文打字机的发展历程探讨了中文与科技发展的关系。中文打字机随着电脑和中文输入法的普及,在上世纪末逐渐淡出人们的视野,这样一本详细介绍中文打字机发展史的书是市面上很难看到的,对于历史和语言研究者很有参考价值。

谈论中文打字机就不得不以西文打字机作为参照系,这就引出了本书一个绕不过去的辩题:中文本身是否需要向拼音文字改变?作者显然是持反对意见的,但这个问题至今仍无法给出确切答案。但是,一个客观规律是:语言文字必须是不断进化的,只有这样才能跟上时代的发展,其中包含了科学技术进步方面的考量。

世界上几乎所有文字都来源于象形,拼音文字和汉字都是如此,只是前者逐渐变成了字母,而后者变成了方块字符。经过几千年演变,我们已经无法直接从现在使用的简化字身上看到它的“象形”本体是什么。但是追溯到甲骨文,仍能清晰看到每个汉字代表的图像和图像本身赋予这个字的含义。汉字的另一个显著变化是发音,在远古和中古时期,汉字的发音和当时其他语言没有明显区别,也有很多喉音、舌音,在文字出现之前,已经有了读音。但是唐朝人听不懂秦汉时人的话,习惯了普通话的我们也听不懂唐宋时期的语言。中文没有正式的字母体系,汉语拼音只是后来发明的辅助记录音节的工具。汉字经过了千年演变,仍然属于象形文字,只是书法的写法,和一次次的简化,使得它与最原始的象形形态发生了较大的变化。汉字将象形本体尽可能完整地保存在字形中,并以书法发展为主线进行字体变化,发展出甲骨文、金文、大篆、小篆、隶书、楷书、草书、行书等。换言之,中国书画是一家,汉字的书写艺术本身就是书画艺术,汉字是可以“画出来”的。而拼音文字虽然也有书法概念,严格讲是按照特定拼写规则排列出来的。从这一点看,汉字更具文化艺术气质,而拼音文字更具“技术性”。

拼音文字则更早完成了从象形到抽象的变化,这是两类文字分流的主要原因。我们很难说哪种文字更适合用于产生科学技术。拼音文字和象形文字构成了两种不同的思维模式,使用前者的人更注重规则和逻辑,而使用后者的人更习惯联想和整体思考。作为形义结合的文字,由象形产生代表各种不同含义的字词。比如“明”,就是代表太阳的“日”字和代表月亮的“月”字拼合而成的,古人将这两种自然界的永恒发光之物放在一起,表示光亮之意。假设中文采用字母体系,如汉语拼音,日是ri,月是yue,“明”是ming,人们记忆这个词时,不会联想到ri和yue。为了更容易记忆,可能就要将“明”的读音改为riyue。但对于使用中文的人来说,这是一个完全不同的思维模式。

中文和拼音文字的区别在打字机身上表现得更为明显。拼音字母最终可以归结为套用一个统一的QWERTY键盘系统,在电脑排版系统出现之前,西文字母打字机无疑从体积和使用方便度、工作效率上都具有明显优势。汉字研究者采用了三种方式,一种是整理出数量尽可能少的常用汉字,一种是采用214个部首组合的方式分解汉字,还有一种是代码,往往借助电子计算机。而中文打字机在尝试过多种类似西文打字的偏旁部首组合式方案之后,最终选择以常用字辅以部分部首和生僻字的“排版机器”方式出现。通过研究词频,语言文字专家确认2000多个常用汉字基本可以满足日常打字需求。如果采用电报码的方式为汉字编码,则只需要1400个常用汉字。由于东亚存在中、日、韩、越的汉字文化圈,这种打字机原型也被日本人接受并做了进一步发展。福泽谕吉发现用1000个常用汉字就可以编写三卷本的儿童教科书,2000-3000个汉字加上假名,完全可以应付日常使用。

民国时期的学者陈鹤琴基于逾50万字语料,发现了最常用的汉字只有9个,占统计总数的14.1%,第二级常用汉字是23个,占14.7%,第三级汉字46个,占13.1%,第四级有99个,占15.1%,这不到200个汉字出现的频次已经超过了50%。由中国人设计的第一个中文打字机完成于1914年,带有一个40多厘米长的滚筒,上面排列近3000个汉字。后来国内设计的打字机又引入了基于字词联想的字盘排列,每分钟可以打出80个以上汉字。这些成果无疑对一些电脑中文输入法的设计注入了灵感。

创新来自大脑的充分利用,来自自由的思想,各种思维模式都曾创造出灿烂的世界文化成果。人类正在突破机械部件设计和机械运动的限制,通过人工智能手段加速推动文明的进程。

(编辑:杜尚别)

21世纪经济报道及其客户端所刊载内容的知识产权均属广东二十一世纪环球经济报社所有。未经书面授权,任何人不得以任何方式使用。详情或获取授权信息请点击此处。