3499美元MR头显,苹果撬动“空间计算”的野心

历经7年研发,苹果的MR头显千呼万唤始出来。

6月6日,苹果在2023年的WWDC大会上发布了首款MR头显设备——Apple Vision Pro。MR的一切都让外界好奇,苹果CEO库克筹谋主导的首款产品、苹果十年来的硬件大创新、七年的潜心研发,究竟能否带来变革?

在“One more thing”环节,“产品经理”库克亲自登台介绍了MR产品的理念和定位。库克表示,苹果已经为这一天筹备良久,相信增强现实是未来趋势,“就像Mac让我们接触到个人电脑,iPhone让我们接触到移动计算一样,Apple Vision Pro将带我们进入空间计算时代。”

从外观来看,Vision Pro像滑雪镜,并搭载了M2和R1两款苹果自研芯片,当用户戴上Vision Pro,就会进入到虚拟空间中,并且能够和现实进行互动。

在人机交互上,苹果创新采用空间计算互动方式,无需手柄,用户可以完全只用眼睛、手指、语音来控制使用APP等软件。

同时,苹果还为MR开发了VisionOS,是首款彻底为空间计算而研发的操作系统,在苹果看来,Vision Pro不只是个新产品,更是新平台的起点。产品售价上则比分析师预测的更加昂贵,Vision Pro价格为3499美元(约24843元人民币),明年初上市发售。

在MR之外,苹果还推出了新款MacBook、性能怪兽M2 Ultra芯片,并升级了iOS、iPadOS、MacOS、watchOS等操作系统。

尽管有电脑、芯片、软件等有不少更新,观众们聚焦的主角仍是Vision Pro,苹果进入赛道后,XR产业是否会迎来转折、元宇宙能否加速进化,2024年或给出答案。

苹果MR现身

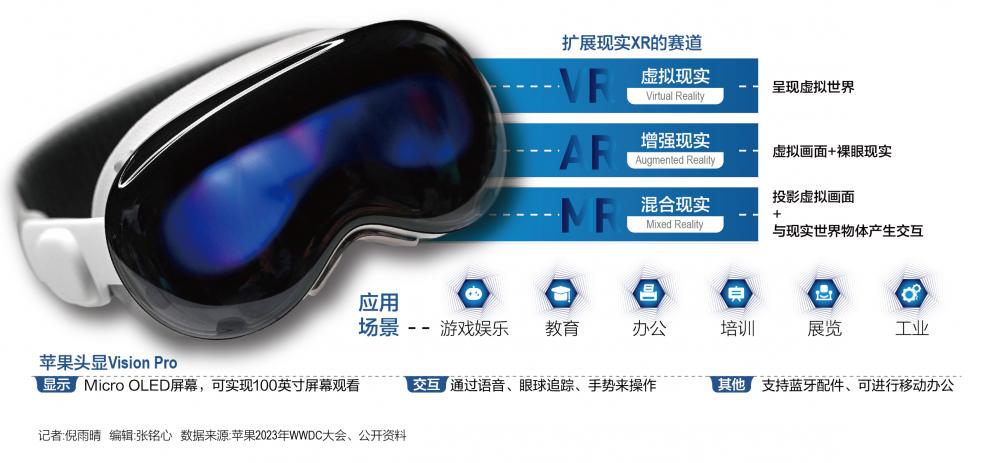

在虚拟现实XR的赛道上,MR(Mixed Reality)是指混合现实,VR呈现的是虚拟世界,AR是虚拟画面加上裸眼现实。MR则融合了VR与AR技术,和AR更接近,在现实世界投影虚拟画面的同时,可与现实世界物体产生交互。

根据发布会上的介绍,头显Vision Pro配备Micro OLED屏幕,拥有2300万像素,每只眼睛分配到的像素超越4K电视。可以实现100英寸屏幕的观看,支持3D视频观看,具有影院级视频观看体验,针对近视人群,苹果与蔡司合作设计了插片镜片。

交互方面,Vision Pro没有配备手柄,而是通过语音、眼球追踪以及手势来操作。用户通过注视来浏览应用图标,轻点选择,轻扫滚动,或者发出语音指令。苹果表示,用户不会因为戴上头显而与周围的人隔绝,而是会通过EyeSight功能,在旁人靠近时显示用户的眼睛。

Vision Pro头显还支持蓝牙配件,可以连接Mac在头显内部使用,可以进行移动办公,比如可以调节Mac界面的大小,不受显示器边界的限制。并且离开实体电脑也能实时看到屏幕,用户可以随意调节窗口的大小和位置。

此外,头显还配备有一个可提供2小时续航的外部电池,并使用全新研发的VisionOS操作系统,还可以通过虹膜信息实现解锁与密码输入,内容上则和迪士尼进行了合作。

可以看到,在交互、显示、时延等痛点问题上,苹果都给出了一些创新的解决方案,但是在长时间续航、更丰富的内容,以及应用生态方面,即使强如苹果也还需要升级。

一个事实是,当前XR设备的市场基数仍较低,产业链还在培育期,市场还在等待消费级设备、杀手级应用的出现。尤其是硬件产业链还未成熟,刚需场景缺乏,虽然目前存在一些十分成功的C端消费者应用,但仍然比较稀少,核心的刚需应用不足。

立讯精密董事长王来春在此前的股东大会上对21世纪经济报道记者表示,XR在未来15年内,不会取代手机和电脑,未来有取代趋势,但是需要比较长的时间来沉淀,目前XR在教育、医疗等行业已经有应用。“XR产品需要高算力芯片。只有自己有芯片的公司才能在消费市场上做出元宇宙领域的领先产品,没有芯片能力没有高算力,只是增强体验的产品竞争力不够。”

可以看到,苹果依然延续核心器件自主的策略,MR中使用的是苹果自研芯片,M2和R1,其中R1是新发布的芯片,能够处理12个摄像头、5个传感器,苹果称通过R1“几乎消灭了延迟”。

事实上,目前不论AR还是VR、MR,应用场景主要是游戏娱乐,也拓展到了教育、办公、培训、展览、工业等更多领域。

近年来随着产业链推进和元宇宙的提出,XR开启了新一轮增长期,在不少业内人士看来,苹果加入XR赛道具有风向标意义,也意味着产业链更加成熟,业内也期待着苹果带动行业发展。

IDC中国高级分析师赵思泉认为,当前全球AR/VR市场出货均出现下滑,厂商的新品上市、营销动作、新内容上线节奏等有所放缓,新的显示和交互技术组件良率及量产时间仍不确定。本次Apple MR发布对于整个AR/VR行业来说,从产品硬件特点、内容生态升级方向、产业链新技术发展等方面具有重要指导意义。作为2023年最为重要的新品之一,Apple的正式入局将加速AR/VR设备从娱乐工具向生产力工具演进。

苹果的元宇宙

回顾Reality Pro发展历程,苹果在虚拟现实领域已经研发七年,但其实苹果在XR领域的布局探索比七年更为久远。早在2010年,苹果已率先收购面部识别公司Polar Rose,随后苹果积极收购产业链上的相关公司,范围涵盖上游硬件制造与交互技术领域,以及下游软件开发与内容应用领域,并进行专利储备。

针对下游的软件开发与内容应用,苹果在2015年收购了AR软件开发公司Metaio,又在2020年收购了VR体育直播公司Next VR,以提高VR内容产品质量与升级用户体验。

专利方面,智慧芽向21世纪经济报道记者提供的数据显示,截至2023年6月2日,苹果及其关联公司目前在全球170个国家/地区中,共有5900余件与XR(扩展现实)相关的专利申请。其中,发明专利占比达98%以上。

从技术上看,当前苹果公司在这一领域的专利布局主要集中于显示器、传感器、处理器、用户界面、头戴式设备、虚拟对象等相关细分技术领域;从趋势上看,苹果公司自2017年在该领域的专利申请数量显著上升,且此后年专利申请量均维持在600件以上。

可见为了在MR头显设备市场上牢牢占据一席之地,苹果在此前已从多个维度完成大量布局,尽管延期多次,Reality Pro在今年的WWDC大会上面世。

但XR产品作为下一个消费电子设备风口,各大厂商都对此领域虎视眈眈。无论是Meta在此前抢先发布Quest3吸引市场眼球,还是国内外各大品牌积极推出XR产品,都显示出苹果在目前仍面临着众多竞争对手先发优势的挑战。

从专利层面看,Meta和索尼在XR相关专利上的数量规模更庞大,随着苹果的入局,巨头之间的竞合关系也将更加复杂。

产品层面,尽管厂商普遍放缓节奏,但是竞品仍不少。根据21世纪经济报道记者的不完全统计,2023年以来国内外至少有12家厂商推出了XR产品,其中以AR眼镜与VR头显一体机为主。对比价格来看,苹果的头显目前远高于市场上产品的售价,高端市场的销量如何有待明年验证。

在今年的新品中,尤以Meta刚发布的首款MR产品Quest3最受关注,事实上Meta只是预告了产品,而详细信息要在今年Connect大会上进一步披露,今年秋季开始发售。Meta抢跑释放信息的市场策略,也体现了Meta对于苹果MR的严阵以待之势。

另一方面,对于手机硬件厂商而言,拓展XR产品也成为硬件生态圈的重要组成部分。IDC指出,目前智能手机等消费电子终端出货量陷入增长瓶颈,终端厂商在新一轮竞争中急于探索新的增长点。Reality Pro发布后,国内的头部终端厂商大部分也将在年底至2024年推出AR/VR新品,厂商在下一代计算平台领域内的多维度竞争将持续加剧。

苹果向来不怕在激烈的市场厮杀中较晚入局,以苹果目前的地位和体量,如何形成新的硬件家族生态也备受期待。不过眼下在元宇宙概念稍冷,消费电子产品现实需求低迷的当下,苹果能否用Reality Pro开启新宇宙,值得持续观察。

能否带动国内产业链

在消费电子低迷时期,苹果的MR产品如何为产业链带来新风向,也成为关注焦点。

据21世纪经济报道记者了解,立讯精密独家组装制造苹果首款MR。华泰证券报告指出,立讯已经承接和硕上海AR/VR工厂,将为苹果代工头显类产品。预计第一代MR全生命周期或出货100万台,24/25年间第二代出货量或将进一步提升,成为公司又一增长驱动。

天风国际分析师郭明錤此前就预测,除立讯精密外,负责Micro OLED显示器生产的索尼、负责双处理器生产的台积电、主供机壳的长盈精密、负责相机模组生产的高伟电子与负责外接电源生产的歌尔股份五家公司都将有所驱动,其中高伟电子因营收规模最小而将成为最大受益者。

中金证券电子彭虎团队的报告梳理了MR的零部件及模组供应商,并预计了成本价格。LG、玉晶光、大立光、富士康、和硕、鹏鼎控股、东山精密、瑞声科技、领益智造、兆威机电等公司都在MR产业链名单之中。

其中,国内XR产业的核心供应链商也将有望由此开启新一轮创新周期。IDC认为,苹果MR新品有利于优化供应链体系发展,成本进一步下探。

因为发布后国内终端厂商也会积极跟进,共同推动国内AR/VR产业链结构布局优化,同时促进新显示、电池、交互部分零部件的发展与升级。IDC预计,在本次新品对Standalone VR(一体机VR)产品平均单价拉升之后,未来2-3年随着产品成本将进一步压缩,组件生产规模加大,全行业平均单价将开始下滑。

但是,IDC也指出,中国市场出货量在短期内难以因Apple新品发布实现爆发式增长。一季度出货整体下滑主要受到头部厂商降本增效策略、非刚需消费电子产品需求端持续乏力、无新品上市刺激等因素影响。Reality Pro定价较高,主要针对高端市场,难以凭借一款产品带动国内整体市场出货。

(作者:倪雨晴,实习生朱梓烨 编辑:张伟贤,张铭心)

21世纪经济报道及其客户端所刊载内容的知识产权均属广东二十一世纪环球经济报社所有。未经书面授权,任何人不得以任何方式使用。详情或获取授权信息请点击此处。